美丽文明村居系列(八) | 先有碧江,后有顺德!多的是,你想知道的故事

都说“顺德祠堂,南海庙”

有条古村,祠堂遍布,鳞次栉比,

没有人潮喧嚣,与世无争。

踏进古村,便感岁月静好,时间停滞。

这,就是有着中国历史文化名村之称的北滘碧江。

先有碧江

后有顺德

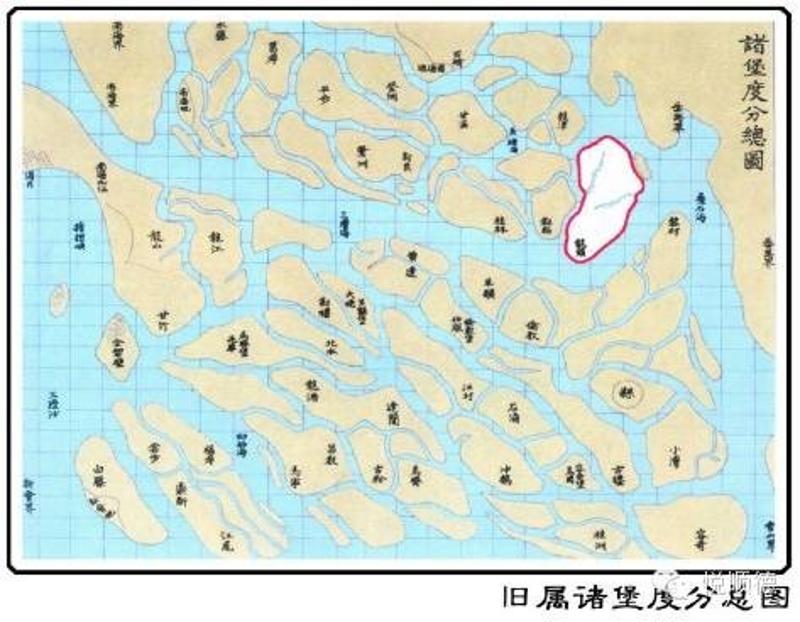

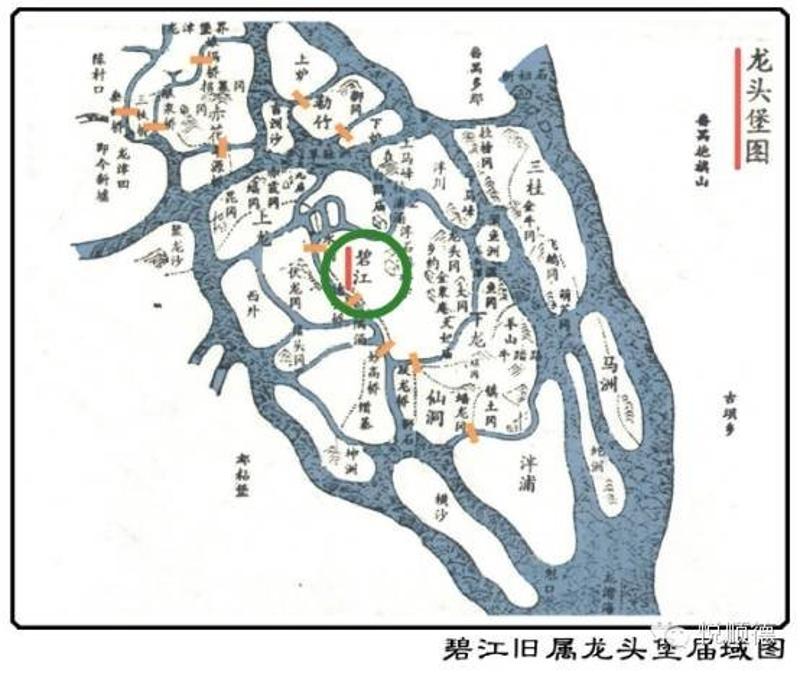

►据县志记载:碧江始于汉代,于南宋初年大规模建村,距今800多年历史,古称“迫岗”,因村内土岗有二岩石相互挤迫而得名,后用同音字改称碧江,沿用至今。碧江原属番禺紫泥司龙头堡, 明景泰三年(1452年)划入顺德县治。

建村历史

碧江村民姓氏以苏赵为主。

在公元1127年,祖籍福建晋江的宋太尉苏绍箕因力主抗金被议和派中伤,辞官到广东南雄定居,5年后粤北兵乱,又举家继续南迁,成为碧江苏族的始祖。

自此之后,苏氏与先后在碧江定居的赵、梁、甘、丁、马、刘、仇诸姓一起,揭开了建设家园开创儒商文化的篇章。

► 据清咸丰《顺德县志》记载,碧江属龙头堡,民夹水而居,百货辐辏。到了清代中叶,碧江已发展成为一个颇具规模的手工业造纸基地,并形成了“三墟六市”,到清末又成为珠三角重要的粮食加工储运中心,俗称“谷埠”,是顺德著名的四大圩镇之一,在珠三角名噪一时。

碧江民乐公园

►碧江的集市兴旺发达还可从众多的商铺中略见一斑。据记载,在碧江村,茶余室便有10余间,找换铺5间、金铺3间、赌场8至10档、猪肉档7处、私塾十余间、学堂4间,而曲艺社则有3大间。

碧江金楼

金楼藏娇

碧江古村最为外人所熟知的——碧江金楼

►碧江金楼是碧江苏家职方第的藏书阁,清代道光23年,曾任兵部职方司官员晋赠荣禄大夫(从一品)的苏丕文荣归故里,大兴土木营造出岭南豪宅--职方第,附建书楼赋鹤楼。

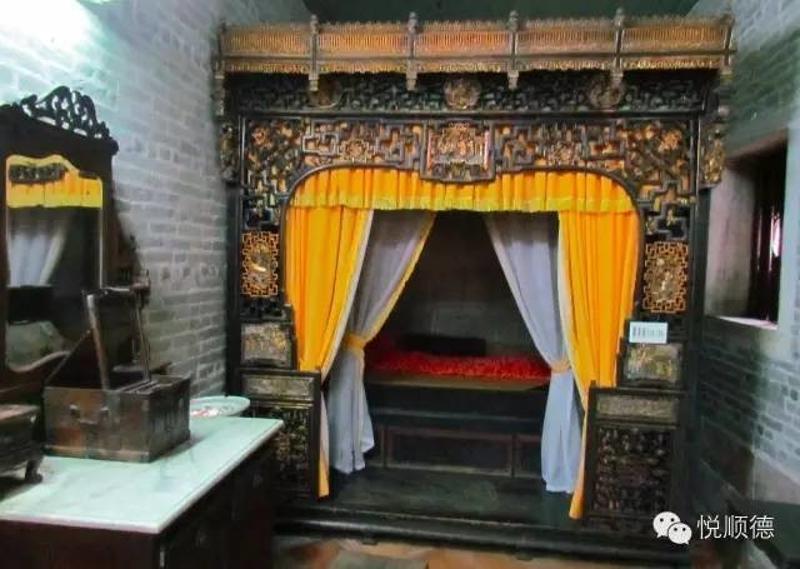

►相传当年慈禧的干女儿、法务大臣戴鸿慈的女儿戴佩琼下嫁苏伯雨(兵部员外郎苏丕文的大曾孙),苏家大少苏伯雨将戴佩琼安置在金楼之中伴读。

当年戴佩琼的卧榻

藏书阁的屏门、门坊、檐板、厅壁、天花藻井的木质雕饰均以真金镶贴,故传有金楼藏娇的佳话。

金楼上摆满了艺术珍品

金楼所在的职方第是一个不小的园林,园内绿树成荫,与石山、小桥、曲廊还有亭台楼阁融为一体,环境非常的幽静、雅致,极具岭南特色。

碧江金楼景点大门

鹤洞

楼阁

长廊

水塘

院内种植了佛肚竹、黄金间碧、各式盆景,甚至还有百年龙眼,两年的紫薇和青思!

文风鼎盛

人才辈出

► 这样一个静谧、与世无争的地方,竟然自古文风昌盛,有“文乡雅集”之称。据统计,宋朝以来碧江最少出过26名进士、145名举人,还有很多通过科举以外途径致仕的职官。明清时代,碧江人在科举上终于爆发。从明景泰年间至清代中叶,碧江村便曾出过17名进士,中举的更是高达106人。

碧江历代进士名录

► 在顺德的科举长河中,碧江诞生了“顺德科举第一人”宋太尉右丞苏绍箕,宋殿前指挥苏刘义,明布政使苏葵,明末梁若衡,清“惠门四俊”之一苏珥,清乾隆年写出《女学言行录》的李晚芳等名人。

今天,科举虽然已经成为了历史,但仍有无数文人墨客追寻到此,潜心专研书画艺术。

底蕴深厚

古建筑成群

珠三角几百年来有句民谚:“顺德祠堂南海庙,而顺德祠堂尤以碧江为著”。

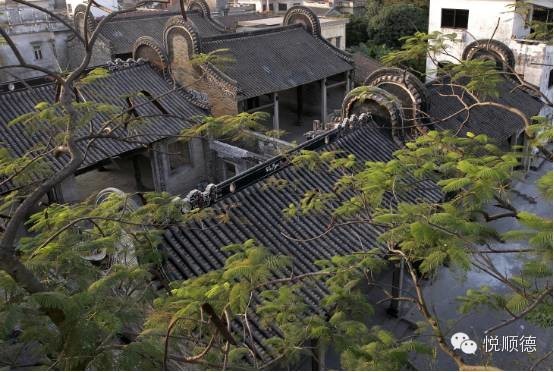

正由于文化和商贸发达,碧江一代又一代的职官文人和儒商在此兴建了大批连片考究、鳞次栉比、考究华丽的祠堂、馆舍、书塾、民居和园林,以致于清代典籍《五山志林》有“俗以祠堂为重,宏丽者莫盛于碧江”的记载。

蓬莱书院

► 现存的明清古建筑中,有金楼、泥楼、职方第(含见龙门)、慕堂苏公祠、砖雕照壁、亦渔遗塾、三兴大宅(怡堂)、尊明苏公祠等8处省级文物保护单位及10处市级文物保护单位,还有一批尚未列入保护文物的祠堂。

三元宫

20世纪初,碧江各姓祠堂有120多间,现在,保留有明清古民居有300多间、祠堂30多间,总面积近12万平方米。漫步在碧江的村心大街和泰兴大街上,道路两旁都是祠堂古屋。

镬耳山墙

砖雕

蚝壳墙

水磨砖

村民介绍,古时水磨砖的砖头需要用水把四个角打磨成直角,工艺复杂,工人一天只能打磨7、8个砖,因此每用水磨砖建造一个祠堂,都需要花费大量的人力和时间。

当夕阳铺洒在栉比的瓦阵上,与金楼的光辉映照,从历史的深巷中出来,在幽清的后花园中就着满地荷花,泡一盅清茶,那回廊待月的意境能让人忘却尘世的喧嚣。

快来抢沙发

快来抢沙发