山上也能打海战?一字之差引发称谓之争,全国专家激辩新会

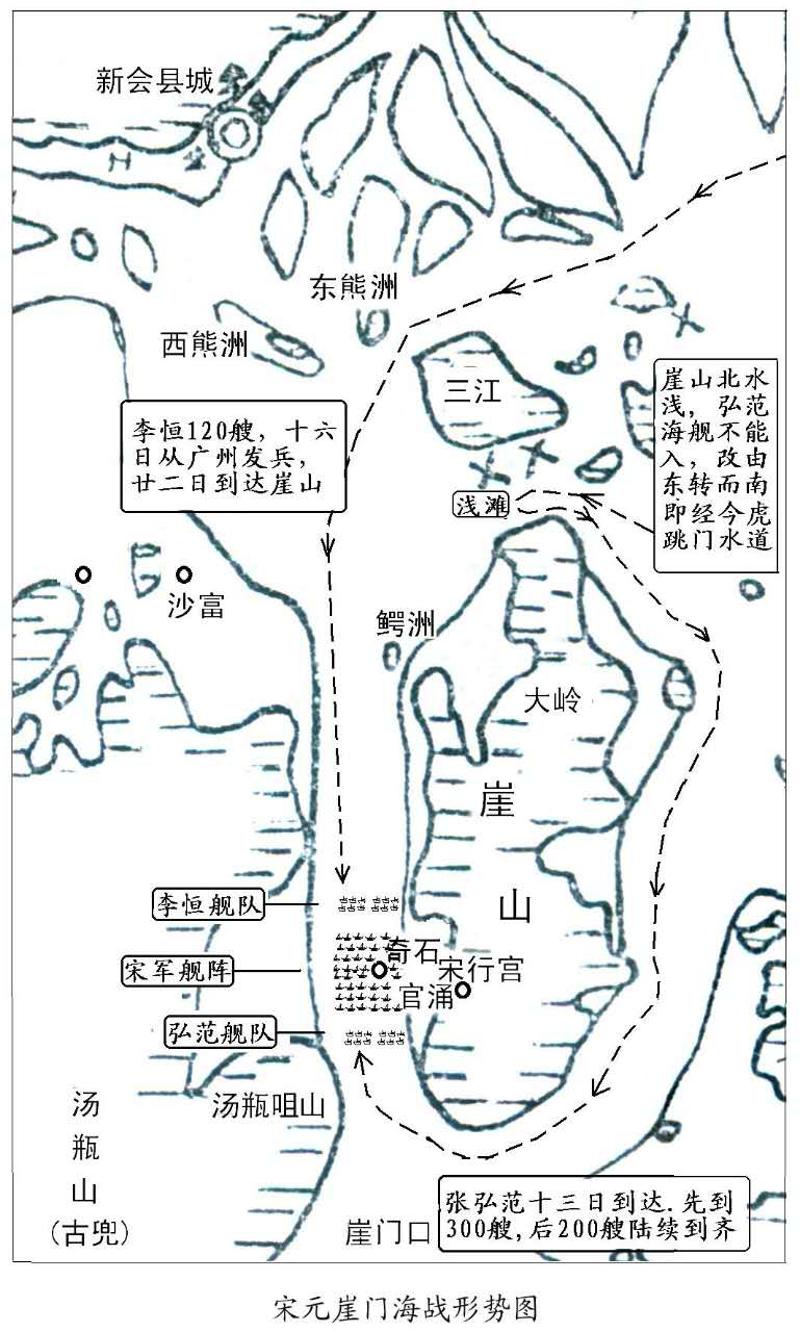

公元1279年3月19日发生于江门新会的宋元之间的海战,是中国历史上“四大海战”之一。

近段时间,新会区接连举行诗词创作大赛、海战遗址旅游开发定位问策会,就如何保护和开发这一宝贵资源进行了认真研讨,专家们更以八点“崖山共识”为它建言献策。

不过,关于这场海战的称谓,是“崖门海战”还是“崖山海战”则引发了一场激烈的论战,是越辨越明取其一,还是两者皆可用?

诗词大赛作品对海战叫法不一

退休老教师“发问”

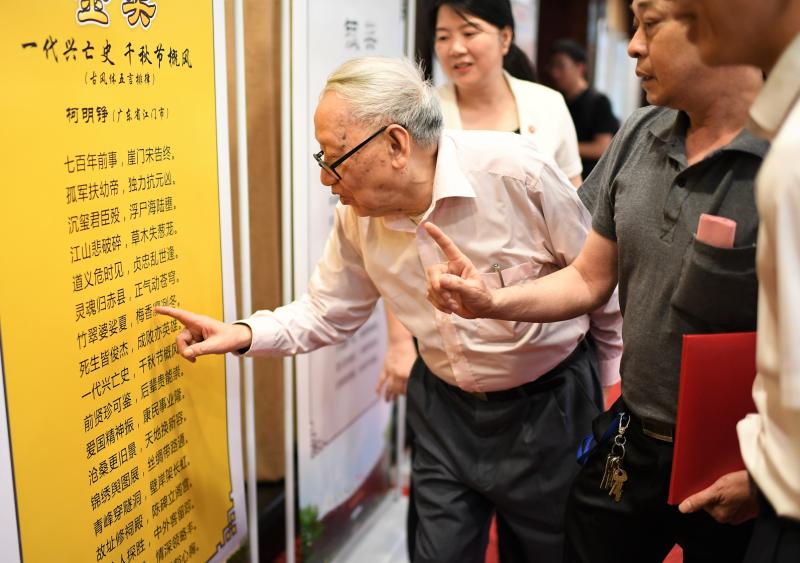

5月17日,“游崖山 弘正气新会区‘龙泉杯’诗词创作大赛”评选结果发布,比赛得到了来自全国各地和海外华人华侨的积极响应,一个月内就收到参赛诗词作品共360件。

不过,有眼尖的读者就发现: 36首获奖作品中, 有6首的题目写作“崖山海战”!

“在我的印象中, 公元1279年初发生在新会崖门海面上的那场宋元之战, 其大名一直叫‘崖门海战’, 为何这个大赛一下子出现了这么多的‘变种’?”退休后侨居海外的赵嘉平是老教师,十多年前是崖门海战文化旅游区建议的资料组员之一,针对近期的“改名事件”,他曾撰文《是崖门海战还是崖山海战?》,更赋诗一首《崖门海战更名感赋》表达感受。

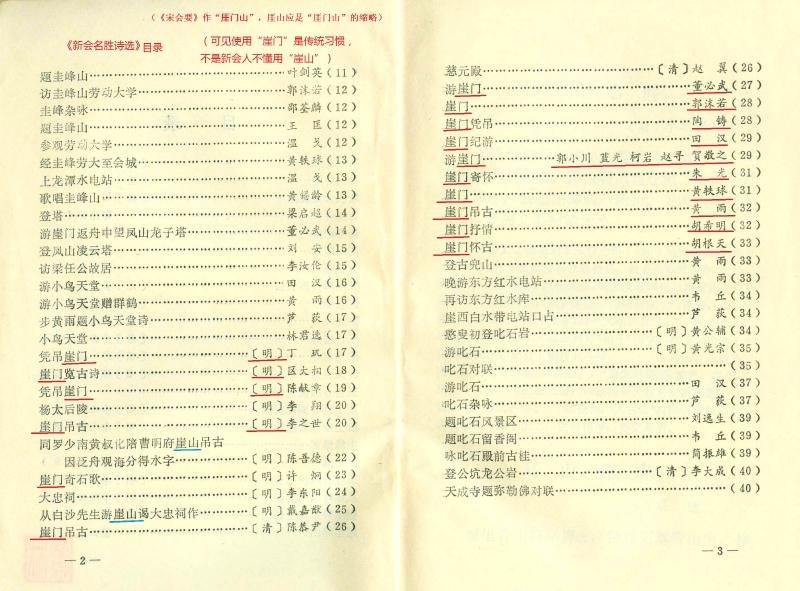

实际上,查阅关于这场海战的诗词作品不难发现,不论新会人还是外来客,使用“崖门”一词的频率远高于“崖山”。在《新会名胜诗选》这本书中的目录可以看到,从明朝到近现代,文人墨客来到海战所在地凭吊,使用“崖门”一词已是传统习惯,这习惯并不拘泥于本地诗词作者。

林福杰解释说,这是因为,“崖门不仅仅指出海口,还指整个崖门水域。”“元末明初以来,新会当地一直惯以“崖门”为古战场遗址总称,如元末张撝诗《崖门怀古》、明代陈献章诗《凭吊崖门》、李之世诗《崖门吊古》、区大相诗《崖门览古》、许炯诗《崖门奇石歌》,清代陈恭尹诗《崖门谒三忠祠》,现代董必武诗《游崖门》、郭沫若诗《崖门》、田汉诗《崖门纪游》等一大批。

正如主办方所说,“游崖山 弘正气”诗词创作大赛只是挖掘崖山文化的一个预热活动,5月20日,新会区政府举办了“崖山海战遗址旅游开发定位问策会”,来自北京、上海、广东等地12名历史、旅游、影视等方面的专家学者应邀“崖山论剑”。

一场问策会上“崖山论剑”

学者、官方、媒体意见未统一

会上,与会者人手一份的会议材料汇编中,“地名溯源”、“宋元崖门海战”这两部分的篇章都出自本地文史专家林福杰之手。据其介绍,这些文章多数写于10年前,近期将结集出版。

在其中一篇《宋元崖门海战释名》的文章中,他罗列了后人对这种战争的各种叫法及渊源;在他撰写的这些文章中,对这场海战的称谓用得最多的是“(宋元)崖门海战”。

6月4日,新会国学堂举办的地方文史讲座,林福杰主讲的题目是《<过零丁洋>与崖门海战》,在他看来,“崖门海战”已经深入人心,并没有谁强制要“改名”;不过,近期政府官方活动中“崖门海战”被“崖山海战”取而代之,引发的争论也开始发酵。

5月22日,第十一届“国母诞”在“宋元崖门海战文化旅游区”大门口举行开幕式,景区不远处,“崖山海战遗址旅游开发定位问策会”的巨大广告牌同样惹人注目。

现场就有人发问:如果“崖山海战”由政府打出并坚持在官方使用,“宋元崖门海战文化旅游区”是否就有名不正言不顺的压力了?

除了史学专家与本地学者在这场海战的称谓上出现分歧,新闻报道中也出现了一些“小混乱”。记者查阅了近期媒体关于这些活动的报道,不少媒体在同一篇报道中多次同时出现这两个称谓。

事实上,关于这场海战称谓的争论,史学专家与本地学者之间并没有直接交锋,记者了解到,与会的个别专家从史学的角度或倾向于使用“崖山海战”,但也没有以“共识”的方式要求对此海战统一称谓;“改名”也不是政府和部门官员的直接授意,出现争论也是兼听之;本地学者之中,也有人倾向于使用“崖山海战”,大家都可以摆观点,引证据,理性讨论。

一场海战,后人叫法不一。从各种历史记载中,我们可以查阅到崖山之役、崖山之战、崖山大战、崖山寨战役、崖海大战、崖海决战、崖海大决战、崖门之战役、崖门海战、宋元崖门海战、崖山海战等等叫法,不过,论使用时间长短,“‘崖山海战’是新的,解放后的,甚至可能是改革开放后的。”林福杰撰写的《宋元崖门海战释名》中,列举解释了这些叫法的来历,在他看来,新会群众都说“崖门海战”,而他个人,也倾向于使用“崖门海战”。

那么,在历史和现实之间,这两个称谓能否厘清区别,哪一个更能准确表达这场海战呢?

■称谓之争:

是历史的选择,还是人民的选择?

争论出现后,在新会本地,“崖山海战”这个提法也是有人支持有人反对。

支持者说,崖山在历史上是一个知名度很高的地名,既称崖山,也指明是海战,两全其美;反对意见则认为,对一般大众来说,“崖山海战”容易理解为在山上打海战,有点滑稽。

山上打海战

“崖山海战”难以自圆其说?

赵嘉平就撰文认为,人们最终认可“崖门海战”这个名称,一是因为这场战事自始至终都是发生在崖门海面上而并非在崖山之上; 二是因为这场战事的主要作战方式是海战而不是陆战或空战。

“据我所知, 崖门是西江支流和潭江的出海口, 其北面是银洲湖, 南面是黄茅海, 东岸是古井(又称崖东),西岸叫崖西。而我们现在所说的崖山, 则是崖门东岸一个又小又矮的山丘。” 赵嘉平是在崖门和崖山旁边长大的新会本土人, 虽然移居加拿大已将近11年, 但对崖门和崖山的地理、历史情况, 仍然留有较为清晰的印象。“我认为, 这两者之间虽然有着千丝万缕的联系, 但最终不能在两者之间简单地划上等号。”

赵嘉平说, 多年以来, 未见有人对“崖门海战”这个名称提出过任何不满或责难。相反, “ 崖山海战”这个难以自圆其说的名称, 把战事地点搞错了, 还犯了个极为低级的错误, 闹了个天大的笑话:让宋元之间在“崖山”上打了一场子虚乌有的“海战”!

专家摆出历史依据:

叫“崖山海战”才更贴近史实?

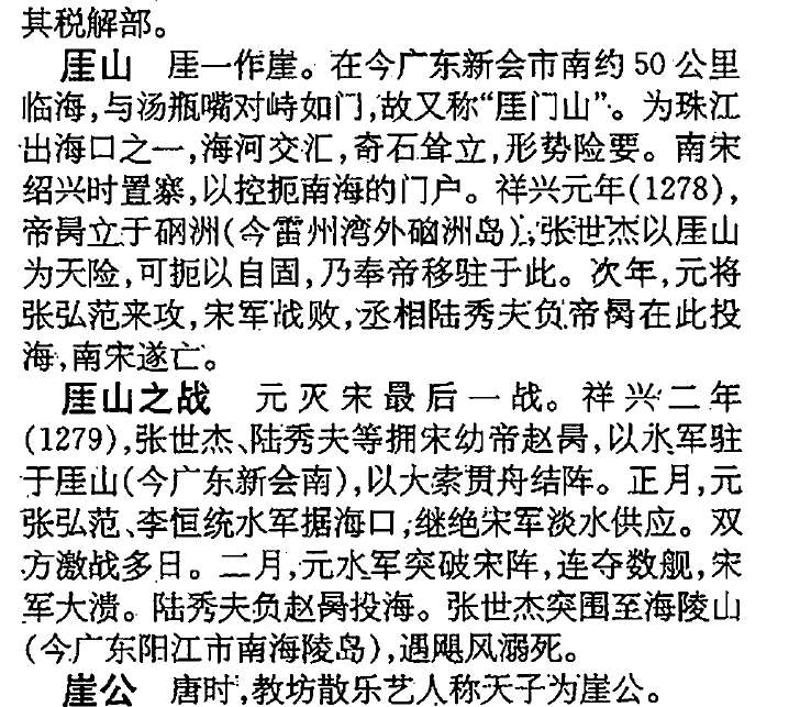

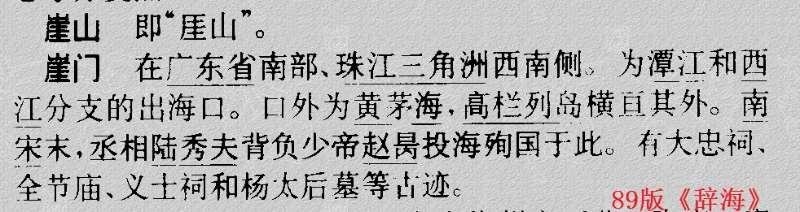

从专家角度来看,历史依据才最后说服力。问策会受邀专家之一,上海师范大学人文学院教授虞云国是知名宋史专家,在他看来,叫“崖山海战”,更贴近史实。“因宋元史籍如《宋史》文、陆、张各传与《宋季三朝政要》等有关纪事都只说战于厓山,未说厓门,故自1979年版《辞海》起包括《中国历史大辞典》宋史卷,尊重原始史料定辞目为‘厓山之战’。”(厓,非常用词汇,同“崖”)

“宋史、元史记载都只提崖山,不提崖门。史称崖山海战,后来又称崖门海战,这两个概念指同一件事。”在一个本地历史研究群,一位学者认同虞云国教授的说法,认为赵嘉平老师观点偏颇了。

“赵老师对崖山的概念只囿于宋帝行宫那个小山包,这是不对的。崖山是指现在的古井和沙堆两镇的所有地带,从虎坑大桥至虎跳门大桥20多公里长、海拔约350米的山脉都叫崖山。当时崖山是独立的海岛,大陆海岸线在梅江东甲一带,三江、茶坑、天马等地都独立小岛。”

“作战主战场虽在崖门海面,但战略目标是攻取崖山宋帝的行宫,所以最早史称崖山海战,从元军角度看是最合适的,后世称崖门海战则是重在强调战争的处所及战争的本身。”

■到底怎么定?

有人建议政府可从地名委员会入手

避免“两个说法并存”

新会区委区府办的一位工作人员则认为,当前使用的带“崖门”称谓是随明朝出现的崖门炮台的名字而来的,“当时改这个名时应该没有经过认真敲定的。”

“崖门是银湖两山所夹的出口海口,所以这一带海域古代也叫崖门海;而崖山是当时流浪皇朝最后驻扎的小山岗,宋元海军在这小山岗一带的战斗最为激烈,所以最早见史书叫此场海战的不是叫崖门海战,而是叫崖山海战或崖海海战。”

针对这些说法,有本地学者查阅了82年版的《辞海》,有“崖山“和“崖门”词条,《中国历史大辞典》中也确有“厓山”和“厓山之战”条目。不过,本地有学者认为,“崖山之战”是对的,用它来为“崖山海战”解围,则属转移概念,混为一谈。

赵嘉平说,700多年来形成的历史印记, 使我们认定了“崖门海战”的合理合法性。“这是新会人一代一代流传形成的,人人都这样说的。”“崖门很狭长,是两边,海战正发生在崖门内,不会理解为发生在崖门口。因而,海战发生在崖门的表述更准确,生活在这里的人熟悉地理,认同使用“崖门海战”。

“在700多年的历史长河中, 人们给这场大战先后起了10个大名, 但随着时间的推移, 绝大多数人都觉得‘崖门海战’这个名称最合情、最合理、最准确、最接近史实、最容易理解、从而最受人欢迎。”在赵嘉平看来,“崖门海战”的称谓是历史长河中人们的选择,先后多次写入《新会县志》;而近年建于崖山之上的“宋元崖门海战文化旅游区”, 也将其作为唯一正统的名称, 铭刻在景区的大门口之上。

不过,历史总是不断被书写,地名也不断起着变化。2002年1月,江门市部分镇进行了行政区域调整,崖西、崖南两镇合并,定名为崖门镇,取名利用“崖门”地名的知名度。此次取名同样引来不同看法,认为崖门之“门”是由两边构成的,单是崖海西岸不该占用此名,以免造成方位错乱。这些年来,“崖门镇”在地理上给人造成的最大误解是,很多人想当然以为崖门古战场景区就在崖门镇,实际却是在古井镇。

政府是否有意要全面更改这场海战的称谓?

有人建议,“政府或可从地名委员会入手,倒逼全社会接受,避免两个说法并存”,不过,记者从多个渠道了解到,虽然目前海战的两个称谓并存使用,但并没有强迫大家只接受其中一个的意图,怎么理解就怎么用,争论自然也就随着时间推移而平息。

记者 杨兴乐

图片除署名外,其余为资料图片

快来抢沙发

快来抢沙发