阳江文化底蕴深,市级非遗项目再添6个!你家乡的项目入选没?

阳江本土非遗项目你知道多少?

阳江漆艺、阳春根雕

阳江豆豉、阳江风筝

……

这些非遗项目除了在阳江有广泛的群众基础

近年来,随着“非遗”身份加身

得到更好的传承与发展

声名远播……

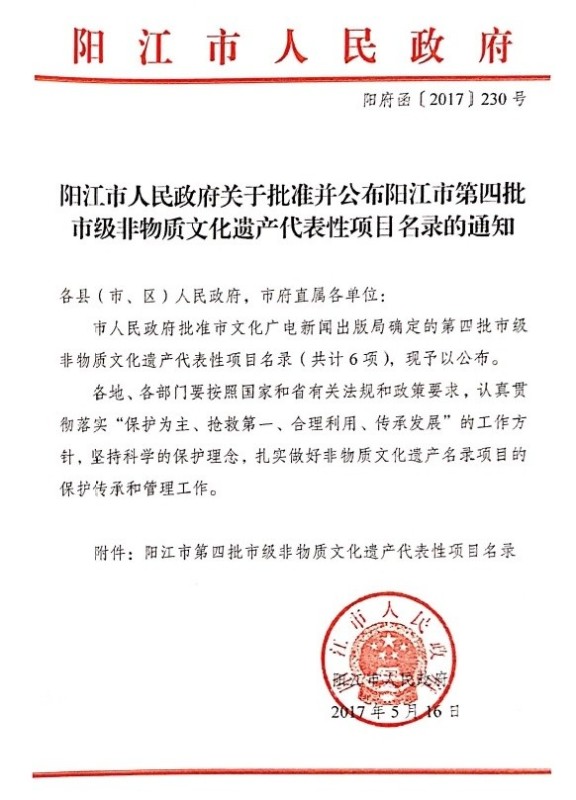

近日,又有好消息传出

(向上滑动启阅)

附件:

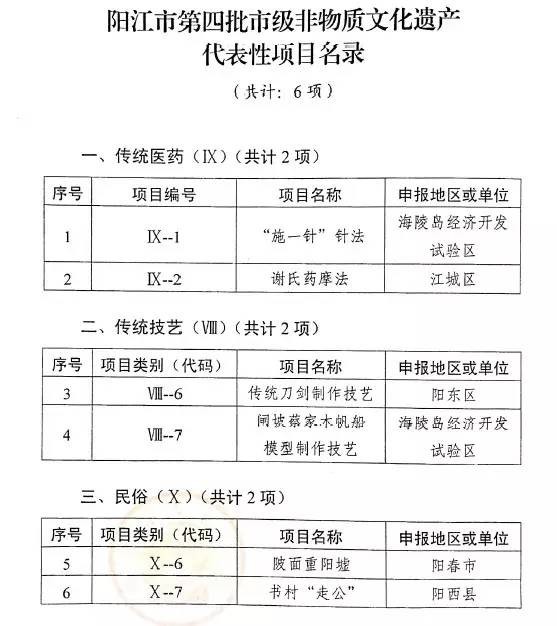

陂面重阳墟、书村“走公”、“施一针”针法、谢氏药摩法、传统刀剑制作技艺、闸坡蔡家木帆船模型制作技艺等六个项目,通过材料整理、档案归类、图片搜集、项目申报等常规性程序,并经阳江市非物质文化遗产专家评审组评审论证,被列入市第四批市级非物质文化遗产代表性名录。

下面就跟着小布,看看这项非遗项目有多“牛”

1

陂面重阳墟

阳春市陂面重阳墟,座落陂面新民村,一年一度,重阳成墟,草药摆卖,源远流长,历千四载,名传四方。

据新民村委会龙坡村老人伍尚来口述:春秋战国,吴国大将军伍子胥后代南迁于此,至隋朝伍壬公,医术高明,医德高尚,受人爱戴。惜哉一年重阳,草堂诊病,狂牛打架,壬公相劝,冲撞踩踏,致壬公惨死。民众痛惜,感念其人,拆除草堂,建慈云庵,祈福平安。每逢重阳,远近村民,庵前卖药,遂成墟期。

改革开放,道路通达,碧笪坡址,建慈云寺,古墟迁至县道601两侧。重阳古墟,引人万计,盛况空前,热闹非凡。

2009年8月13日,阳春市政府发文,重阳古墟列为“阳春市非物质文化遗产”。古墟文化,发扬保护,永将传承。

重阳古墟是一个历史产物,堪称阳春民俗商业文化的一朵奇葩,它对研究阳春的历史、成墟后各时代社会的风土人情及生产力发展状况等均有重要的历史价值。

2

书村“走公”

书村地处南海之滨,位于广东省阳江市阳西县沙扒镇东北面。

书村“走公”(“公”闽南方言海话与“共”同音,意思是“搂抱”)是指村民抱着或举着神像进行接力赛跑,是当地最具特色的传统庙会民俗活动,风俗传统形成于清朝中期。

主要活动

“四大王巡游”、“飘色”游行、男子队“走公”、女子队“走公”、舞龙醒狮表演、做社戏等。

早在清朝中期,始祖由福建迁居书村的陈氏族姓已繁衍至十几世代,族姓人口快速增长,再有他姓氏族的迁入,居住地域不断扩大,部分陈氏族人分支到邻近多个村落居住,可是,逢年节日以及其它的祭祀活动都集中在三官堂(书村祖庙)举行,场面十分拥挤,于是,族中长者提议按地域范围并建造了西社宫、旧社宫(海仔宫)、新社宫、南社宫等四座镜主大王庙,保境安民,方便祭祀,从此,书村人就有了社片的观念。

那时候,书村人大多过着半渔农的生活,半夜作罾(读zēng,一种渔作方式)或早上出海打鱼,船回港便马不停蹄赶回村干农活,特别是到了农忙季节,从港口到村的路上更是你追我赶,自然而然的形成了赶路竟跑的习惯,同时也体现了书村先辈们勤劳、拼搏的精神与淳朴的性格。为传承先辈的传统美德,弘扬团结协作精神,激励后人奋发进取,祖庙三官堂牵头组织,以西社、旧社、新社、南社等四庙分片村民各组队伍,每年农历五月初五日举行“走公”活动。

五月初五日早上,各社精心组织的游行队伍聚合三官堂,各式旗帜招展,锣鼓雷鸣,唢呐清脆。各社的巡游队列依顺序游行,走在前面的是施炮手,旗手鸣锣开道,举牌手、端香炉者继之,大王座驾在中间,绫罗伞、鼓乐手紧随,其后是仪仗、飘色、舞龙醒狮队列。

“四大王巡游”完毕、接着进行“观水大”仪式(观察海情)、“走公”、舞龙醒狮表演等仪式(活动),还有连续数天的做社戏活动。

3

“施一针”针法

“施一针”针法起源于中国传统医学中的针灸疗法,是在传统针灸的基础上结合了现代医学研究,经数百例病例诊治实践、传承、发展而来,在实践中被命名为“施一针”。

“施一针”针法是专门治疗运动系统疼痛疾病的一种独特治疗方法。通过不断的探索实践,经历五次针法的变革改进,包括其握针、持针、进针、运针等手法以及取穴、诊断、治疗方法等,归纳完善其诊治步骤,逐步形成具有理论支撑与实际疗效相结合的完整体系。

该针法的传承创新人施粤响,从医近二十年来一直不遗余力地推广中医药传统文化。 “施一针”针法的推广运用有着重要的社会意义,一方面为传统中医针灸学的发展提供了新的疗法和新的思路,为现代针灸学注入了新的活力;另一方面,通过该针法造福更多的患者。

4

谢氏药摩法

谢氏药摩法,即采用谢家祖传秘方独家研制的药摩介质“肿痛消”或“肿痛消膏”涂于体表治疗部位或操术者手心后,对急性和慢性软组织损伤患者治疗部位施行有针对性的揉、按、捏、弹、拨等按摩手法进行治疗并取得良好效果的一种外治疗法。

其历史沿革可追溯到100多年,传承脉络可追溯到第十一代传人谢维根,后经其子孙谢彦成、谢汝进、谢克谦、谢曜爵等一代代继承和发展谢家医术和谢氏药摩法,谢氏药摩法已从最初的水状研发创新为药效保持时间更长久的膏状和使用方便快捷的膏药贴,并广泛应用于软组织损伤33种疾病。

谢氏药摩法于2016年7月通过中医药传统知识保护华南分中心专家评审,并由华南分中心上报国家中医药管理局中医药传统知识保护研究中心备案,有望被纳入国家中医药传统知识保护项目。

5

传统刀剑制作技艺

陈荣梁,台湾人,自小习武,剑道六段,却一直苦于好剑(刀)难求。2000年慕名只身来到阳江,潜心研究、实践,在500多次失败后,于2005年烧出第一块中国本土“玉钢”,同时在烧刃及研磨上亦获得重大突破,其独创的烧刃(即热处理)技术,几乎将刀的各项要求表现得淋漓尽致!

陈荣梁恢复的传统刀剑制作技艺,采用的是十字摺叠法方式折打锻打法,其制作流程要经过选材、积沸、折打、下锻、排列、上锻、素延、火造、敷土、烧刃、研磨等工序,且每道工序环环相扣,疏一不可,最核心技艺莫过于它解决了长期困扰五金制造业的热处理工序。

该项目传承人虽没有传统意义上的传承谱系,但在实践接上了先辈的文脉,打造出了刚柔并济的中国刀剑,作品可媲美世界一流刀剑。重视和推广此技艺,对我市五金刀剪行业产品的品质、质量将得到大幅提升,名牌效应将产生更广泛的影响。

6

闸坡蔡家木帆船模型制作技艺

“闸坡蔡家木帆船模型制作技艺”是闸坡蔡氏家族长期从事造船生产过程中总结提炼出来的民间技艺,是以船模为载体的艺术表现形式。

闸坡蔡氏造船始于晚清,在总结传统造船技术精华的基础上,发展起来的,以海洋捕捞和海上运输船只原型为创作素材,按一定比例缩小,手工制作,真实地再现风帆动力时代木船制作流程,创作出来的船模比例合理,造型精致,做工精细,外观漂亮,真实且毫不遗漏地展示了各类木船上的设施和生产工具,展示了娴熟的制作技巧,具有极高的艺术欣赏和收藏价值。

目前,“闸坡蔡家木帆船模型制作技艺”项目形成以蔡数为第四代传承核心、第五代接棒传承的保护机制。随着船模制作技术的精进,在传统工艺的基础上融入了新的制作手段,工作效率不断提高,船模制作趋向形成独特风格,成为阳江民间造船工艺领域的佼佼者,为造船技艺的保护与传承作出了贡献。

来源 | 阳江市非遗中心、阳江日报

编辑 | 利小清

快来抢沙发

快来抢沙发