【文史】追寻外国专家在南方油城的足印

茂名作为全国最大炼化基地之一闻名遐迩。在这块热土上,不仅镌刻着几代茂名人筚路蓝缕砥砺前行的闪光足迹,也洒下了许多外国专家和友人的汗水。虽然他们在南方油城的日子是短暂的,但给茂名人留下的记忆却是长久的。

文 | 蔡湛

来自全国各地,五湖四海的的开拓者云集茂名,汇聚在露天矿一带,掀起了“从石头里炸出石油”的大幕。

吃苦耐劳的洋专家

建设茂名石油基地,为国家输送国防与经济建设血液,是“一五”期间前苏联援助中国的156个项目之一。随着项目的筹备与施工,先后有30多名苏联专家来到茂名,参与开发设计、技术指导和设备安装等,至今许多第一代建设者还记得他们当中一些人的名字:吉雅契科夫、阿历山大洛夫、皮皮科夫、达尼连科等等。

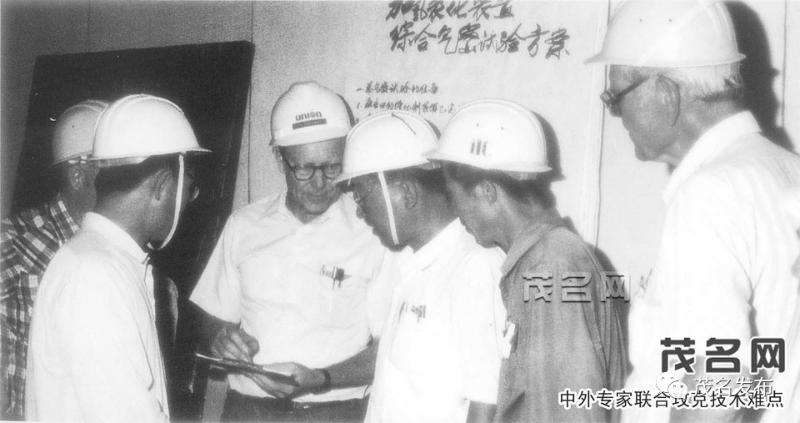

中外专家联合攻克技术难点。

由于新中国建立不久,百废待兴,生活条件还很艰苦。许多“老茂名”清晰记得,身材高大的“老大哥”专家与当地工人一样吃苦耐劳。当年缺乏汽车,专家到工地现场,大都是走路,有时路途远,他们坐上中方人员的自行车尾架就走。在实验厂开展页岩干馏试验,专家们不怕烟熏火烤,在炉架爬上爬下,弄得满身油污。在设备安装中,苏联专家一边指导安装,一边向中方工人讲解设备原理和操作要点。前些年,笔者在茂名最早建设的第一套常减压蒸馏装置,还看到几十年前从苏联进口的机泵还在正常运转。

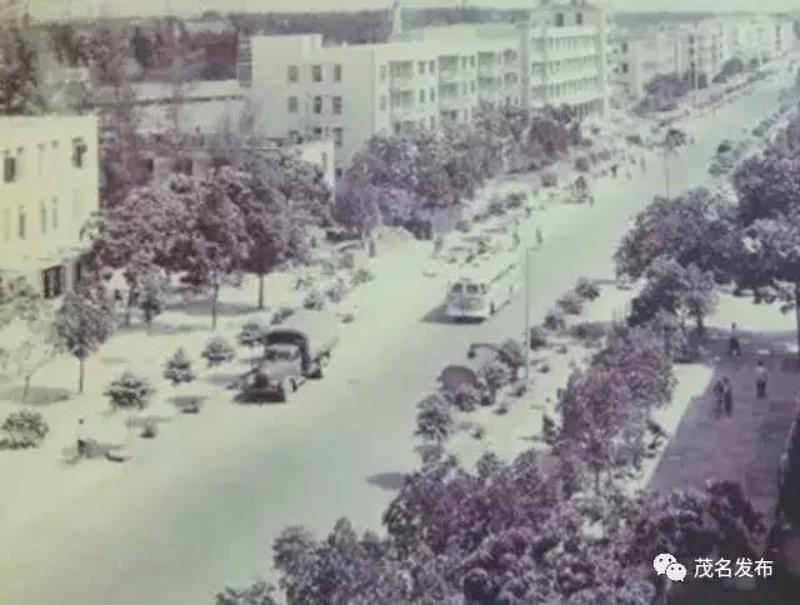

在城市建设上,茂名也得到苏联专家的帮助。至今河西宽阔的红旗路、工业大道、原市委办公楼、少年宫等道路和建筑,都留下鲜明的苏式印记。露天矿、机修厂、河西、河东、官渡各居一方又联为一体,留下较大的发展空间的城市框架,也是苏式规划的手笔。

红旗北路历史照片。

土办法让外国专家折服

历史的车轮进入改革开放的二十世纪八十年代。1980年初,随着我国单项投资最大的引进炼油项目加氢裂化装置落户茂名,承担全套设备制造的日方公司先后派出三十多名专家来到茂名指导安装施工。

中日双方技术人员在现场交流。

给人们留下最深印象的是日本专家的敬业精神和严细作风。每天早午上班,全体人员提前五分钟在招待所门前候车,提前进入工地,从不迟到。为了补焊一个容器,他们放弃中方提出在春节期间到桂林休假的安排,每天赶赴工地,甚至为了争取时间,早上从招待所带饭,中午在工地吃完又接着干,直至设备经严格检验合格为止。为了使中方工人尽快掌握具有国际先进水平的新装备操作本领,日本专家还精心准备,给中方工人详细讲解设备结构和操作要点。听课的工人说,日本专家讲课让人明白解渴。

更让人难忘的是,茂名员工如饥似渴地向外国专家学习,而中国工人的智慧又令外国专家心生敬意。加氢裂化工程投资二亿多元,施工的关键与难点是重达370吨反应器整体吊装。缺乏现代化的吊装设备,这件庞然大物如何安全准确就位,让日方专家颇为担心。而茂油公司工程队的“土专家”几经论证,作了细致周密的准备,依靠两支起重巴杆,仅用1小时40分钟就使反应器拔地而起。在场的日本专家鼓起掌来,与中方人员握手祝贺,连声说“中国人是有本事的。”

1981年11月,加氢裂化装置一次安全投产成功。当年笔者在赴现场采访后,写了《日本专家在茂名》的通讯,被中国新闻社采用向全球播发。

茂名出了个“洋劳模”

2007年9月,在茂名石化工作的德国专家汉斯·彼得·舒特先生获得中国2007年度“友谊奖”,并应邀赴京出席颁奖仪式,参加建国58周年国庆活动。

“友谊奖”是我国从1991年起设立的对在华工作的外国专家的最高奖项。皮特是茂名石化历史上首位“友谊奖”获得者。在茂名100万吨乙烯工程建设中,有近200名外国专家先后到施工现场工作,为工程如期优质完成作出了贡献,皮特是其中的一位佼佼者。他主要负责25万吨/年高压聚乙烯装置高压管道、中冷器、阀门试验站等三项核心设备的安装、调试和开车指导。尽管项目管理部门遵从国际惯例,不安排外国专家加班,但皮特看到工程进程紧张,常常在干完规定的八小时后,主动留下来工作,有时甚至工作至深夜,第二天早上又照常上班。在施工期间,皮特先生突患视网膜脱落,必须尽早动手术。德国医疗技术举世闻名,他若回国治疗,不仅疗效有保证,而且可以得到家人照料,但这样外方必须更换专家,可能由此耽误工期。皮特却出人意料地选择在国内接受手术,术后只休息一周就出现在工地上。这套全国规模最大、技术要求最高的新装置只用6个月就完成设备安装,创下同类装置建设国内最短工期。皮特和广大建设者一样为此洒下了辛勤的汗水。

为了使中方技术人员尽早掌握引进设备,皮特言传身带不遗余力,耐心地将多年积累的技术要领和操作经验向中方人员传授,多次在合同规定外举行专题技术讲座,帮助培训中方操作人员。同时,他运用丰富的设备安装处理经验,帮助解决了许多令人棘手的技术难题。生产和修复超高压管道技术要求极高,茂名高压聚乙烯装置到货的高压管线中有几段密封面出现锈蚀,按规定只能送回德国处理再运回工地,但这样势必延误工期。皮特经过细致了解,与中方技术人员一起提出在茂名利用数字机床研磨与人工抛光相结合处理受损密封面的方案,不仅及时修复超高压管道,确保了工期,而且填补了国内在超高压管道修复上的技术空白,受到中外双方项目负责人的好评。

鉴往知今,以史励志。今天,茂名对外开放的大门更加敞开,越来越多的外国专家和友人来到这里工作。回顾外国专家在茂名的往事,对我们发扬开放包容精神、汇聚发展力量,无疑是件颇有意义的事情。

茂名发布编辑部

编辑:刘栋铭

来源:茂名日报

快来抢沙发

快来抢沙发