一张银信,沉淀海外游子情!台山海口埠银信博物馆开馆

“这封信就是我爷爷当年写给我们家人的,通过这封信,他还寄了钱给我们。”看到银信柱上的一封银信,专程从美国赶回台山参加银信博物馆开馆活动的黄先生激动地说,“看到这些银信,让我们想起祖辈当年的艰辛。”

银信纪念广场是展现广东海丝文明的独特平台。

日前,台山市海口埠银信纪念广场正式启用,银信柱、银信墙、银信博物馆等同日开放,吸引了来自珠三角等地3000多名市民参观。

而这其中,台山市海口埠银信博物馆最为引人注目。银信博物馆的主体建筑共有2层,一楼面积512平方米,二楼面积210平方米,馆内设置圆梦之旅、银信递送、家庭最大、情系桑梓、复兴之梦、文明之魂等六个展陈板块,共展出了千余张银信及反映近代华人在海外奋斗,支援祖国建设的图片,向世人讲述江门乡亲“海外奋斗故事”。

展馆现场。

1

最早的侨批来自江门

银信博物馆内,圆梦之旅、银信递送、家庭最大、情系桑梓、复兴之梦、文明之魂六个板块部分,通过文字、图片以及一张张陈旧发黄的银信,系统地介绍了19世纪开始,江门乡亲越洋奋斗的故事。

这里记载了第一批台山出洋华工的辛酸史,记载了他们在美国、加拿大兴建太平洋铁路时,洒下的汗水,为当地所做出的杰出贡献;也记载了他们节衣缩食,把剩余的财物寄回家乡,支持家乡建设;记载了江门华侨在抗战期间,纷纷捐资支援抗战,踊跃参战,英勇献身的事迹;还记载了华侨在新中国建设中所做出的贡献。

记者从银信博物馆了解到,江门银信主要来源于北美、澳大利亚和东南亚等地,目前发现的侨批(在潮州等地,银信被称为“侨批”)中,最早的侨批也在江门,是1880年的一封家信。

而在数额上,江门五邑地区的银信除了书信夹带方式外,还有支票方式,涉及的金额也要大很多,其中一些银信一次就达上千元。

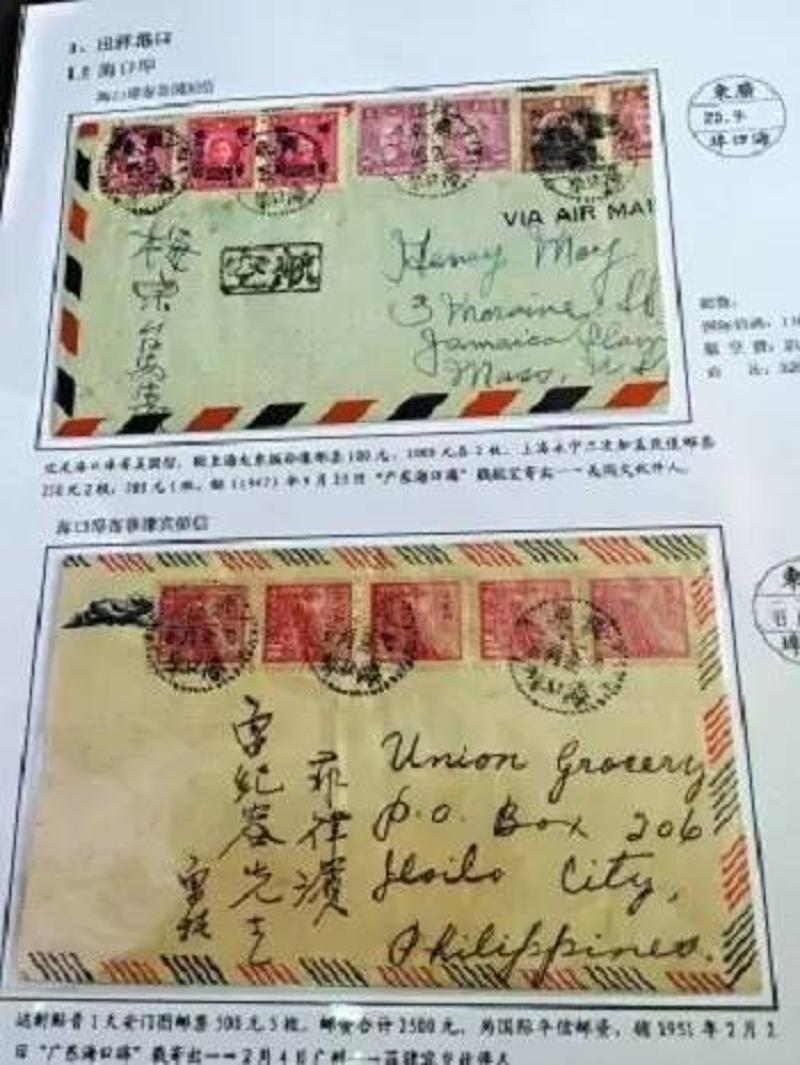

台山海口埠银信博物馆展出的部分银信。

2

85年间侨汇总额超7亿美元

银信(侨批),是指广东、福建等地海外华人华侨通过民间渠道以及金融邮政系统从海外寄回家乡的家书,是书信和汇款的结合体,地域不同,叫法也有所不同,在广东的潮汕、梅州地区和闽南话中,称之为“侨批”,而江门五邑地区则称之为“银信”,“侨批档案”申遗需要统称为“侨批”。

据统计,从1864年至1949年这85年间,江门五邑地区的侨汇总额超过7亿美元,成为侨乡亲人生活的主要依靠和来源。而这些资金也主要用于子女教育、支付欠款、赡养老人、建造房屋、公益事业等。目前发现的江门五邑地区最大的一笔侨汇是3000港元,用于村里建造学堂。

“但望佢专心学习,将来得以成功回国,最大用之事业也。因我国飞机人才缺乏,故日贼欺我太甚之故,如欲与日贼决一死战救国,除飞机不能成功也。”这是江门五邑华侨关崇初给远在家乡的兄长关崇瑶家书中的一部分内容,在这封家书中,谈到尽管学费贵达上千元,但为了报效国家,学费多贵也在所不惜。

当然,银信说得更多的是家长里短,包括要求妻子儿女要照顾好老人小孩、提醒出国要注意的事项,甚至子女的婚姻大事,也说得明明白白。

记者看到,其中一名为“民奕”的丈夫就在信里告知妻子有关“女儿亲事”要注意6点事项:要年岁大她十年八年之间;要他有屋住有田地;要注意有钱财否;抑或出洋人;或在本国为商业;并提醒妻子要“探明白方可成亲也”等。

台山海口埠银信博物馆展出的部分银信。

3

银号杂货铺成中转站

银信博物馆坐落于台山海口埠街道上,海口埠记载了100多年前台山各地华工从这里出洋的故事。五邑大学副教授梅伟强向记者介绍,台山海口埠是最早期台山地区华人出洋的一条主要通道。“台山端芬镇是台山市第一侨乡,端芬镇及台山其他镇的华人,当年就是通过海口埠,再到斗山河,经广海,坐船出香港、澳门,转乘大船到美国及加拿大。”他说。

据介绍,台山华侨先辈为了养家糊口、寻求财富而“漂洋过海”谋生,尽管他们在海外谋生非常艰难。19世纪60年代,一名修筑铁路的工人每月可挣30到50美元,除去正常的开销,剩下的都寄回了国内。

由于台山华侨不断寄钱回乡,至清末民国时期,台山银信机构一度达到数百家之多,而作为五邑先侨出海谋生重要口岸的海口埠,催生了发达的银信业。海口埠西隆街便集中了万丰银行、钜信银行、永茂银行等6家银号。西隆街因此有“银行街”之称。据了解,台山银信机构繁多,先后在台山经营过银信业务的机构多达数百家,既有公办的银行、邮政局,也有私营银行、民营信托公司、私营银号和各类商号。其中,银行、邮政等银信机构是主力军。

从小在海口埠居住的88岁陈姨介绍,当年不少信件夹带着汇款通知单,在到达海口埠后,除通过银号外,还通过一些米店、杂货商铺等再转交到收件人手中。

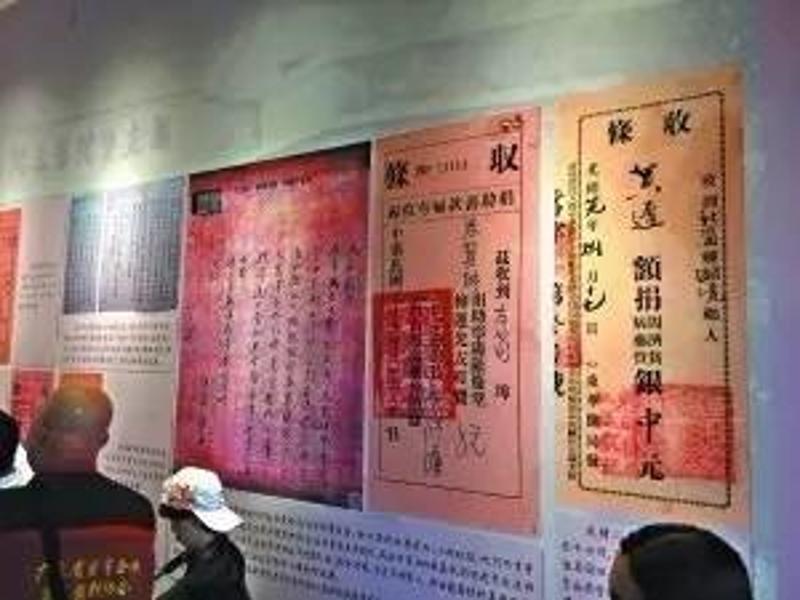

银信墙。

侨眷捐献送银信的专用箩筐

在江门市华侨博物馆,陈列着一对箩筐。这是江门市新会区崖门镇居民陈社兆于2005年捐献的银信见证物,是目前唯一仅存的送银信的专用箩筐。记者辗转找到了箩筐主人、居住在新会崖门镇旺村的陈社兆,了解该箩筐背后鲜为人知的故事。

“当时江门五邑华侨在澳大利亚开农场种植蔬菜,赚了钱通过当地商号寄钱回乡。”陈社兆、杨样红夫妇称,那时澳大利亚采取外汇统制的政策,钱币不许外流,先祖陈立攀所在的公司就巧妙地想出了以款办货的方法,“收到华侨的汇款后,一般在澳大利亚的港口墨尔本买货物,运至香港后卖掉,兑换成钱币后再带回内地。”当时陈立攀在香港创立了永亨总公司,公司在澳大利亚、我国香港和江门设立分公司,员工来回澳大利亚、我国香港、江门之间,公司主营银信业务。

陈社兆称,那时永亨公司在江门设置分公司,在收到这些来回澳大利亚的银信后,公司的“水客”就会按照汇款的地点,把银信送过去。他表示,他曾看过先祖所遗留下来的银信底单,发现一般一笔汇款额以几百银元居多,汇款所在地既有在台山、新会的,也有在恩平、开平甚至南海、中山等地的。据他了解,当时旺村就有一老人担任“水客”,如银信要派发至崖门镇,由于那时陆路不便,“水客”一般用扁担挑着这对箩筐,乘船走水路,上岸后再逐一送发出去。

文字|黄文生 严建广

图片|潘伟珊 黄文生 严建广

编辑|龚春辉

校对|陈宇

快来抢沙发

快来抢沙发