56位南粤先贤,这两位与肇庆大有渊源,全球华人都认识

南粤先贤馆的56位先贤当中,是否有肇庆人士、或者与肇庆有关系的人?

南粤大地,人杰地灵,自古人文荟萃,群星灿烂。

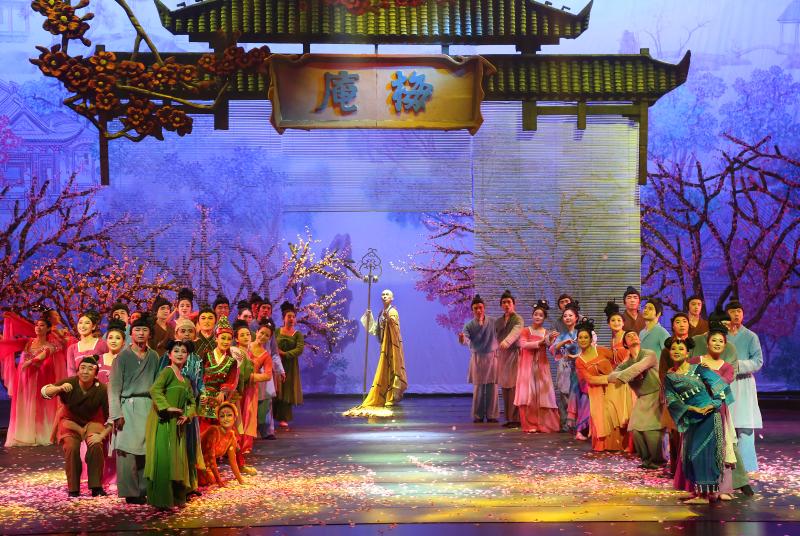

日前,南粤先贤馆终于揭开神秘面纱正式开馆。从1985年提出建馆构想到今年落成,历经32年,汇聚了56名历史上对广东及至全国有杰出贡献的名人名家,有的开发岭南居首功,有的开一代之风气,有的独领风骚数百年……

肇庆历史悠久,有着2200多年历史,是岭南文化和广府文化的源头,粤语的发祥地。对于肇庆人来说,最关注的莫过于这56位先贤当中,是否有肇庆人?又或者与肇庆有关系的人?

带着这些问题,记者找到了南粤先贤馆首批56位先贤名单,这批名单其中不乏“开风气之先”、引领时代的“弄潮儿”。其中有两位在肇庆度过人生极为重要的时光,并且给肇庆留下了深远影响。他们就是六祖惠能和“包青天”包拯。

“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”中国佛教禅宗南派创始人六祖惠能也在56位先贤之列。他师从禅宗五祖弘忍,得受衣钵为六祖。他提倡顿悟法门,将佛教中国化、平民化。《六祖坛经》是唯一称经的中国佛教典籍。但同样熟为人知的,还有六祖惠能为躲避神秀追杀隐居深山修行,“逢怀则止,逢会则藏”在肇庆怀集四会“潜伏”了15载,并于怀集“六祖岩”顿悟成佛,后又客居端州草庵,插梅开井为后人喜爱。

六祖惠能在怀集和四会的深山修行,与当地山民和猎户打成一片,因而知道佛教要想发扬光大,佛性必须大众化、平等性。因此,又有人说是肇庆的怀集、四会造就了佛教六祖。但无论如何,对肇庆来说,怀集六祖岩、四会六祖寺、梅庵等地因六祖慧能而广为人知,不少游客信众慕名而来,提升了肇庆的知名度,丰富了肇庆的历史文化内涵。

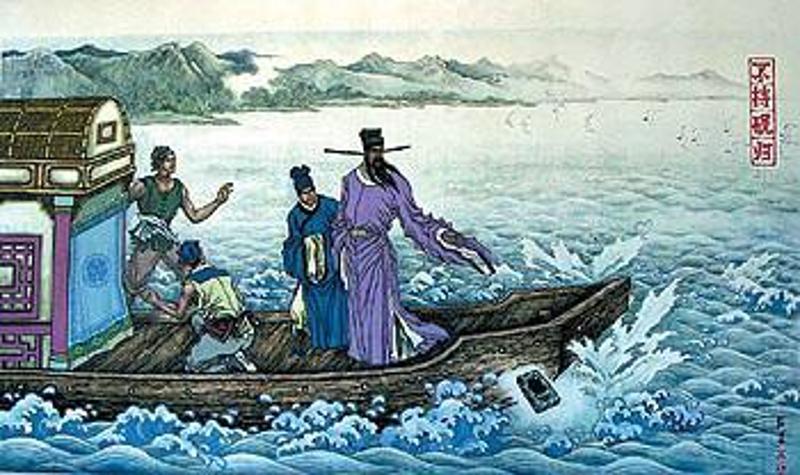

除了六祖惠能,南粤先贤馆首批还有一位与肇庆有着千丝万缕的联系,那就是包拯。说起包拯的事迹,大家耳熟能详,而其中包拯在肇庆不持一砚归“变”出砚洲岛的传说,更是传为肇庆人人熟知的美谈。

所谓包拯“不持一砚归”的盛誉,又不得不说起肇庆端砚的盛名。

肇庆端州,是“端砚”的产地。早在唐代,端砚即负盛名。它漆黑发亮,细润如玉,花纹美观,视之玲珑剔透,磨墨毫无音响,堪称世上珍品。当时,端砚与山东的鲁砚、安徽的歙砚、江西的龙德砚并称中国四大名砚,与徽墨、湖笔、宣纸合称文房“四大金宝”。唐朝诗人李贺在《青花紫砚歌》诗中赞道:端州石工巧如神,踏天磨刀割紫云。

端砚不仅砚石好,琢砚工艺也极高明。有的富丽堂皇,有的纤巧玲珑,实为文房珍宝。一方上贡的精致端砚,甚费工时,日以继夜地琢磨,一个月才能制成一块,工本费不下金子百两,且质料很不易选。

北宋年间,朝廷规定每年都要向皇宫交纳一定数量的砚台,或留皇室使用,或赐公卿大臣。当时的权贵、大臣、学士们都以家中存有几方端砚为荣。但是包拯在端州知府尹三年,不肯收受任何人赠送的端砚,当他即将离任时,肇庆百姓精制一方好砚,赠给他作纪念,他也婉言谢绝,“不持一砚归”。

包拯治理端州三年,为百姓挖井引水、开荒教学,竭力为民举办实事,即便离任也“不持一砚归”,受到民众的爱戴和欢迎。45岁的包拯因“不持端砚”得到皇帝赏识,被任命为监察御史,负责监察百官。如今肇庆就留有包公祠、包公府衙门、包公井等遗址。

快来抢沙发

快来抢沙发