“在天是佛,下地成魔”的臭氧是蓝天下的污染,如何防护和治理?

◆ ◆ ◆

撰文 | 向凯 潘秋杏

视觉 | 潘秋杏 统筹|汪韬

5月18日环保部门通报,包括北京在内的京津冀地区,今天将出现一次以臭氧为首要污染物的空气重污染过程。视觉中国 | 图

这几日蓝天白云,你是否感到嗓子不舒服?打开手机,APP上却提示有污染。仔细一看数据,“隐形杀手”臭氧悄悄取代人们熟知的PM2.5等颗粒物。

环保部2017年5月18日的空气质量预测预报结果显示,18日至19日,京津冀及周边地区会出现一次污染过程,北京、天津、河北中南部部分城市空气质量可能达到中度污染,短时可至重度污染,首要污染物为臭氧。

检索媒体报道不难发现,2017年5月17日—18日,京津冀、长三角地区空气质量普遍为“轻度”到“中度”污染,首要污染物基本都是臭氧。在济南,2017年5月1日至17日有9天出现轻度污染、3天中度污染,首要污染物中,除了8天为PM10外,其余9天均为臭氧。在成都,2017年4月,臭氧污染天数从去年的1天上升到5天,相较往年,今年成都平原地区都显现出了“臭氧污染出现得更早”的新趋势。

有媒体报道,从2016年的监测数据看,全年虽然只有1天臭氧达到重度污染水平,但臭氧作为首要污染物的超标日占全年总超标日的32%。近年来,臭氧也一度在夏季稳居长江三角洲与珠江三角洲地区污染物之首。

◆ ◆ ◆

在天是佛,下地成魔

臭氧成为了首要污染物让不少人疑惑,大气中的臭氧层能阻止紫外线,为什么又成了污染物?

臭氧本是聚集在距地面20-35公里的臭氧层,是保护地球的卫士。但是,根据各国科学家的研究,随着人类文明的进程,近地面大气中(对流层)的臭氧主要由光化学反应过程产生,即臭氧属于“二次污染物”。而近些年来,地面臭氧的浓度也在不断增长。

北京大学环境科学与工程学院教授张远航在《紫光阁》杂志2014年第12期上的一篇文章中提醒到,臭氧具有强氧化性,可使织物、纸张等发脆,使橡胶老化而降低强度。臭氧能与生物体系中的不饱和脂肪酸、酶中的巯基、氨基及其他重要的蛋白质发生反应,短暂暴露在高浓度臭氧中,会引起咳嗽、喉部干燥、胸痛、粘膜分泌增加、疲乏、恶心等症状;严重暴露会明显损伤肺功能,影响呼吸道结构,引起炎症,改变透气率,甚至导致死亡。

因此,就有专家称臭氧是“在天是佛,下地成魔”。

上述文章还提醒公众,与PM2.5相比,臭氧污染更具隐蔽性,即使是晴朗的蓝天,特别是少云、无风的天气下,最容易出现臭氧污染。针对臭氧,目前尚没有明确的个人防护措施。

戴口罩对阻挡臭氧几无用处,室内空气净化器同样几无建树,有些净化器本身还会产生臭氧,使用不当会造成二次污染。因此,一旦臭氧浓度出现超标时,应尽可能减少外出,尤其是儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者,更应避免户外活动。

◆ ◆ ◆

魔性的EKMA曲线

地面臭氧是怎么来的呢?除少量由平流层传输外,大部分是由人为排放的“NOx(氮氧化物)”和“VOCs(挥发性有机物)”,在高温光照条件下二次转化形成的。NOx主要来自机动车、发电厂、燃煤锅炉和水泥炉窑等排放;VOCs主要来自机动车、石化工业排放和有机溶剂的挥发等。

因此,当二氧化硫超标,削减其排放就能达到减少污染的目的。但是,这种方法不能直接用于对臭氧的控制。学界认为,臭氧治理需利用EKMA曲线,通过控制臭氧前体物NOx和VOCs来控制臭氧。

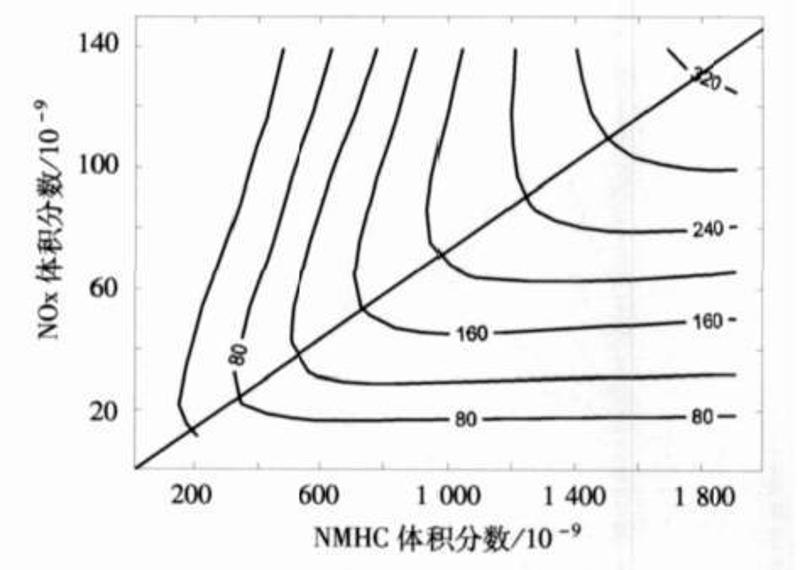

EKMA曲线示意图。来源:刘通浩论文《中国电力行业 NOX排放控制成本效益分析》

EKMA曲线显示了NOx和VOCs对于臭氧生成的复杂关系。当 VOCs与NOx浓度比值偏大的时候,臭氧生成处于 NOx 控制区,臭氧浓度随 NOx 增加而增加,VOCs的变化对臭氧的影响不大;反之,当VOCs与NOx比值较小时,臭氧生成处于VOCs控制区,臭氧浓度随VOCs增加而增大,NOx浓度增加反而会使臭氧浓度降低。

◆ ◆ ◆

美国:治了西部,落了东部

治理臭氧的经验也可取他山之石,亚洲清洁空气中心的一份报告(文末有链接)回顾了美国治理臭氧污染的过程。

早在上世纪50年代洛杉矶光化学污染事件之后,美国就已认定了近地面的臭氧浓度过高是因为NOx和VOCs过度排放引起的。治理VOCs排放,特别是严格控制机动车排放的举措在西海岸的洛杉矶城市群取得了一定效果。

但这在东部城市效果不佳。直到1977年,有学者研究发现,中西部的污染传输导致了东北部城市的臭氧严重超标——东部各州处于中西部各州的下风向,一个州排放的前体物——特别是固定高架源排放的NOx,能输送到其他州。

亚洲清洁空气中心的报告认为:从本地污染控制的角度来说,应当优先控制 VOCs 还是 NOx 并没有一个简单的答案。因为不同地区的臭氧生产机制各异,即使同一个地区的不同时间点也不一样,取决于当时的气象条件、排放特征等因素。基本的研究共识认为 VOCs 控制(和/或辅以 NOx 控制)对于缓解城市区域的局地臭氧污染很有帮助,但区域臭氧污染控制的最佳策略是减少高架源的 NOx 排放。

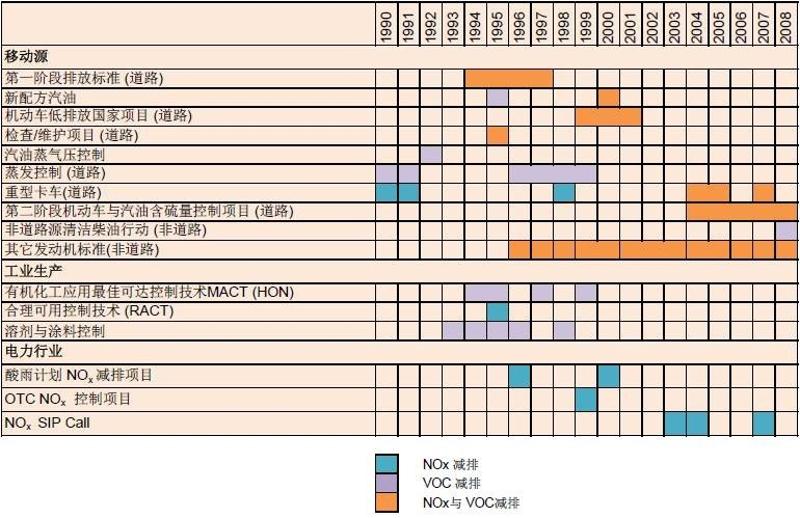

美国臭氧控制措施汇总。来源:EPA,2004

◆ ◆ ◆

区域协同,强力扭转各自为营局面

在认识到臭氧的传输问题之后,美国地方政府开始尝试设立臭氧区域协同治理。

早前,臭氧浓度长期不能达标的东北各州(包括纽约、马萨诸塞、新泽西、缅因、新罕布什尔、佛蒙特、罗德岛、康涅狄格)的空气污染管理者就已经尝试由下至上进行协商,建立了东北各州空气管理协调机构(NESCAUM)。但是这一努力并没有改变各州的行动策略,环境政策的制定仍然是建立在本州利益基础上,而非区域性策略。

直到1990年臭氧传输委员会(OTC)的建立,才从根本上改变了“各自为营”的局面,形成了以州为主导,联邦政府和各州共同议事和协调的区域性合作机制。

1990年11月,《清洁空气法修正案》正式授权划定臭氧传输区域(OTR),并要求未达标区域污染源应用合理可得控制技术。同时建立氧传输委员会(OTC),旨在协调东北部和大西洋沿岸中部各州的控制计划。

从1991年召开第一次会议并把马里兰州环境委员选为主席开始,美国东北各州正式实施区域臭氧控制策略。OTC由各州代表以及EPA(美国环保署)成员组成,协调制定区域NOx、VOCs 减排策略并督促实施。OTC 的职责包括风险评估和模型研究、移动源的管理和固定源的管理,其中,固定源NOx 排放是区域臭氧控制策略的重点。

1994 年,OTR范围内除了弗吉尼亚之外的所有州开始采取一致行动:要求控制250 mmBTU/小时(百万英制热单位)以上工业排放源及15 MW 以上的电厂;设置区域排放控制总量,给各州分配排污许可量,并允许排放源之间进行交易;在5-9 月臭氧高浓度季节期间所有排放源都需要持有NOx 排污许可证才能生产并排放。

◆ ◆ ◆

更大区域管控初见其效

就在东北各州的联合行动时,电力市场的开发却带来了新的挑战。

臭氧不达标的东北各州都被要求应用合理可用控制技术,而许多中西部州为达标州,并不需要。于是,当电力市场开放后,东北各州就可从发电成本更低的中西部州购买,这导致了两个后果:东北各州的电厂可能因面临严格的NOx 控制要求而失去市场竞争力;更重要的是,污染物也从中西部各州影响到处于下风向的、原本就不能达标的东部各州。

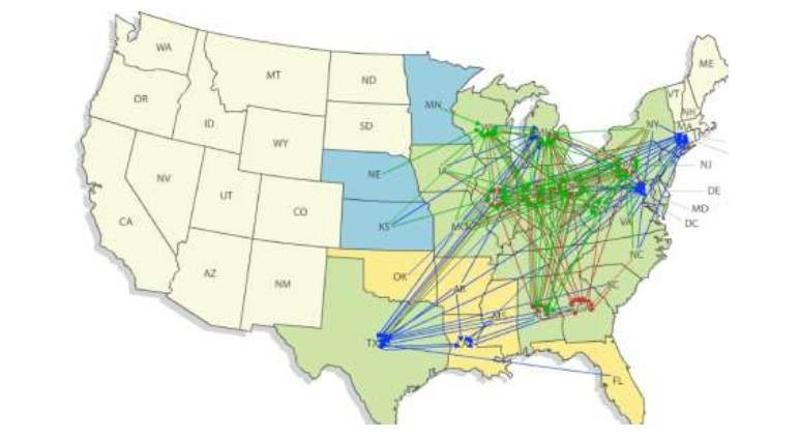

上下风向影响关系。蓝色箭头为臭氧上下风向影响关系; 红色和绿色为PM2.5 上下风向影响关系,其中红色为年均浓度、绿色为日均浓度。来源:EPA 网站

为了应对这一难题,1995年,EPA和各州的环境委员会组建了臭氧传输评估组(OTAG),由EPA 与东部37州共同组成。1997 年,OTAG 基于研究指出控制电厂NOx 排放是解决臭氧污染传输问题的最佳路径,该工作组认为中西部的NOx 减排将有助于东部各州臭氧达标。

于是在1997年,EPA要求上风向各州修改他们的州实施计划(State Implementation Plan , SIP),该措施通常被称为 NOx SIP Call,实施范围也包括美国东部22个州和哥伦比亚地区,相比OTC的范围更大,涵盖了更广地域。

NOx SIP Call OTC和区域NOx控制政策类似:每年的5月至9月;为每个州设定排放总量上限,但对于每个州应如何达到控制目标没有规定,各州有选择达标对策的空间;允许污染源之间进行排污许可交易。

这些措施整体取得了很好的效果,特别是在90年代中期后排放下降趋势显著,自1997年到2004年,氮氧化物排放减少了25%,VOCs排放减少了21%。相应地带来了更大幅度的臭氧浓度降低。

区域管控并未就此止步。尝到了区域管控的甜头,在臭氧标准加严之后,2015 年,EPA在2005 年发布了《清洁空气州际法规》,旨在对25个东部州与华盛顿特区的电力行业NOx 和SO2进行大幅度总量削减。到2015年,又发布了仍然针对电厂的《跨州空气污染法规》,范围增加到了27个州,旨在尽快帮助下风向各州的空气质量达标。

快来抢沙发

快来抢沙发