南海天然气水合物试采成功,南方报业记者乘直升机直击现场

现场直击→

中国能源勘查开发领域由“跟跑”跃居“领跑”

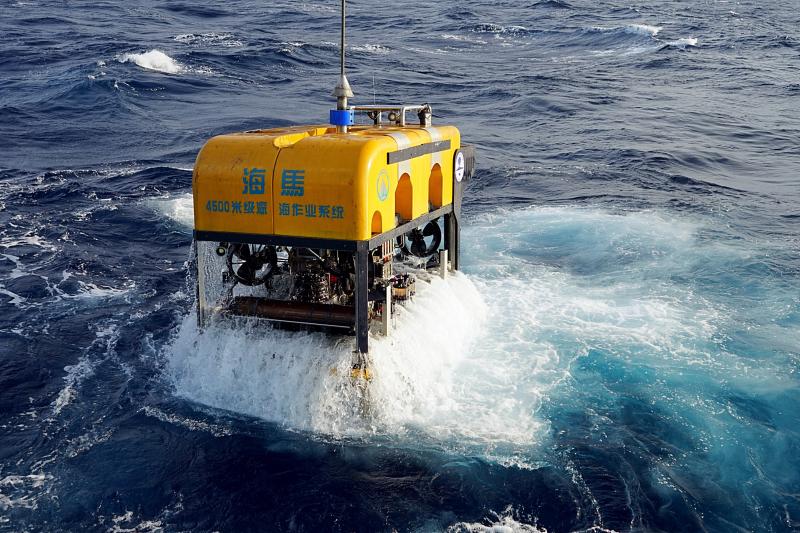

熊熊燃烧的火炬,快乐地扭动着火红的身驱,与不远处工程师们红色着装交相辉映,他们都在耐心等待一个激动人心时刻的到来。

这是南方日报记者5月18日乘坐直升飞机,抵达“蓝鲸1号”海上钻井作业平台看到的一幕。当天上午10时许,国土资源部部长、党组书记姜大明以高亢的语音,正式宣布我国海域天然气水合物试采成功。

组织实施这次开采试验的中国地质调查局有关负责人在现场介绍,这是我国首次海域天然气水合物试采,在南海神狐海域实现了连续超过7天稳定产气。试采取得圆满成功,实现了我国天然气水合物开发的历史性突破。

天然气水合物俗称可燃冰,由于具有巨大的经济价值和重要的战略意义,历来受到海洋强国的高度关注。公开信息透露,我国是可燃冰资源储量最多的国家之一,除了陆地冻土区外,整个南海的可燃冰地质资源量约为800亿吨油当量,开发前景十分广阔。此前,仅日本对海域天然气水合物实施过试采。与日本有所不同的是,我国南海神狐海域的天然气水合物,属于泥质粉砂型储层类型,该类型资源量在世界上占比超过90%,是我国主要的储集类型。此类储层的开采难度巨大,日本及其他准备试采的国家和技术人员均退避三舍。

在党中央、国务院的坚强领导下,在财政部、发展改革委、科技部等有关部门的大力支持下,在中国石油天然气集团公司、中集集团公司等单位的全力配合下,今年5月10日起,中国地质调查局从我国南海神狐海域水深1266米海底以下203—277米的天然气水合物矿藏开采出天然气。经试气点火,已连续产气8天,最高产量3.5万立方米/天,平均日产超1.6万立方米,累计产气超12万立方米,天然气产量稳定,甲烷含量最高达99.5%,实现了预定目标。

5月18日上午,国土资源部党组成员、中国地质调查局局长钟自然在主持海上平台的试采现场会时透露,这次试采成功是我国首次、也是世界第一次成功实现资源量全球占比90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采,为实现天然气水合物商业性开发利用提供了技术储备,积累了宝贵经验,打破了我国在能源勘查开发领域长期跟跑的局面,取得了理论、技术、工程和装备自主创新,实现了在这一领域由“跟跑”到“领跑”的历史性跨越,对保障能源安全、推动绿色发展、建设海洋强国具有重要而深远的意义。

天然气水合物试采现场指挥部总指挥叶建良报告了试采情况。财政部、发展改革委、国家能源局、国家海洋局、广东省人民政府、中国石油天然气集团公司、中集集团公司有关负责同志出席会议。

专家详解→

中国可燃冰试采成功或改变世界能源格局

我国通过这次试采实现的四项历史性突破

5月10日14时52分,国土资源部中国地质调查局在我国南海神狐海域,成功从水深1266米海底以下203-277米的天然气水合物矿藏开采出天然气。天然气水合物试采现场指挥部总指挥叶建良在现场告诉南方日报记者,这一成果对促进我国能源安全保障、优化能源结构,甚至对改变世界能源供应格局,都具有里程碑意义。

据中国地质调查局透露,截至18日上午10时,该试采作业平台已连续稳定产气超过7天19个小时,平均日产超过1.6万立方米,圆满完成预定目标,实现了理论、技术、工程和技术装备的重大创新。那么,具体在哪些方面实现了历史性的跨越呢?中国地质调查局专家在现场为南方日报读者作一详细解读。

亮点1

实现天然气水合物开发利用重大突破

据专家透露,这次南海神狐海域的天然气水合物储层类型为泥质粉砂型。该类型资源量在世界上占比超过90%,是我国主要的储集类型,具有特低孔隙度、特低渗透率等特点,开采难度最大。这是我国首次,也是世界第一次成功实现该类型资源安全可控开采,为天然气水合物广泛开发利用提供了技术储备,积累了宝贵经验,奠定了坚实基础。

亮点2

实现天然气水合物勘探开发理论重大突破

为配合这次试采,我国建立了天然气水合物“两期三型”成矿理论,指导圈定了找矿有利区,精准锁定了试开采目标。同时,专家介绍,我国还创建了天然气水合物成藏系统理论,指导了试采实施方案的科学制定,并在这次试采中得到了证实。此外,我国还创立了天然气水合物“三相控制”开采理论,应用于试开采模拟和实施方案制定,确保了试采过程安全可控、产能稳定。

亮点3

实现天然气水合物全流程试采核心技术重大突破

值得一提的是,这次试采形成了国际领先的新型试采工艺,创新提出“地层流体抽取”试采方法,有效解决了储层流体控制与天然气水合物稳定持续分解难题。地层流体抽取法,即以天然气水合物的物性和在自然界的产出特征为基础,针对天然气水合物开发面临的储层沉积物易出砂、低渗、等问题,而提出的在储层和井壁稳定允许的降压幅度下,通过各种方法(定向井、储层改造、等)加大储层流体(水合物分解气、水、孔隙水、游离气、等)抽取量,从而达到长期、高效、安全生产天然气的方法。

另外,我国已掌握了钻完井核心技术,研制出新型钻井液,研发特殊的平衡钻井、井口稳定性增强等技术,构建了深水浅层钻完井技术体系。同时,成功研发了储层改造增产、天然气水合物二次生成预防、防砂排砂等开采测试关键技术,并研制了大型试采模拟实验装置等专用装备。

亮点4

实现试采环境安全防控的重大突破

在试采环境安全防控方面,我国建立了天然气水合物环境影响效应评价技术方法,获得试采前环境本底数据。同时,构建大气、海水、海底、井下“四位一体”的立体环境监测网,实现了对温度、压力、甲烷浓度及海底稳定性参数实时监测及安全预警。综合评价结果显示,试采未对周边大气和海洋环境造成影响。

展望→

下一步重点推进产业化利用进程

《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》明确将推进天然气水合物资源勘查与商业试采列入能源发展重大工程。此前,在3月28日的项目启动仪式上,国土资源部党组成员、中国地质调查局局长钟自然曾表示,海域天然气水合物试采关系国计民生,承载着国家和人民的重托和厚望。天然气水合物试采将为我国开启能源利用新时代奠定坚实基础,开创历史机遇。党中央、国务院、国土资源部对此高度重视,多次作出重要批示。

他表示试采成功意义重大,天然气水合物试采是建设海洋强国和科技强国、实施“三深一土”国土资源科技创新战略的关键之举,是检验前期科技创新成果的试金石。实施海洋强国和科技兴国战略需要我们提高深海开发能力,摸清天然气水合物资源家底,维护国家海洋权益。实施试采既可以检验我们前期形成的理论技术和装备体系的科学性,又可以通过开展大规模多专业高难度的联合科技攻关迅速掌握深海进入、深海探测和深海开发技术,推进天然气水合物资源商业性开发。“实现成功试采将是开启中国地质调查事业第二个百年的首场科技攻坚战”。

功夫不负有心人。5月18日,我国在南海神狐海域的天然气水合物试采项目获得成功后,中国地质调查局有关负责人则在现场透露,下一步,该局将坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,以全力支撑能源资源安全保障为使命,持续做好天然气水合物资源勘查与试采工作,推进产业化利用进程。首先,要系统总结本次试采经验,优化试采技术工艺。其次,是进一步加大区域勘查力度,落实资源储量,摸清资源家底。再次,开展多种类型天然气水合物试采,建立适合我国资源特点的开发利用技术体系。而后,创建国家重点实验室、工程技术中心等创新平台,进一步提高天然气水合物勘探开发和深海科技创新能力。

延伸→

可燃冰试采由中集“蓝鲸1号”执行

记者了解到,承担此次国家重大战略任务,并成功试采可燃冰的“蓝鲸1号”,是全球最先进超深水双钻塔半潜式钻井平台,由中集来福士海洋工程有限公司(简称“中集来福士”)自主设计建造。中集来福士是总部位于深圳的中集集团下属企业,作为深水海工装备设计建造企业,中集来福士已交付深水半潜式钻井平台8座,在建深水半潜钻井平台占全球25%的市场份额。

中集海洋工程业务板块是全球领先的海洋工程装备制造商之一,并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。中集通过收购兼并等做法成为集装箱行业和车辆行业的世界第一,同样通过收购兼并进入能源化工装备和海洋工程领域。

在5月18日的仪式上,中集集团CEO兼总裁麦伯良表示,“‘蓝鲸1号’代表了当今世界海洋钻井平台设计建造的最高水平,也将我国深水油气勘探开发能力带入世界先进行列,是中集集团践行‘一带一路’倡议、提升国家高端能源装备实力的重要实践。”

中集集团副总裁于亚介绍,2016年8月16日,中国石油海洋工程有限公司与中集来福士公司签署了基于中集“蓝鲸1号”的钻井平台技术服务合同。2017年3月6日23时,中集蓝鲸1号完成运营准备工作,从烟台启航,经过8天的航行顺利到达井位。

“从核电、高铁、航天、大飞机甚至海洋工程装备可以看到,中国开始通过在重大装备上的自主创新来拉动‘中国制造’的升级,并且集成全球的制造能力形成‘中国制造’的新优势。”于亚此前接受南方日报记者采访时表示,拥有自主创新能力的总装企业,将站在产业链高端拉动设备配套企业整体提升产业的国际竞争力。

值得一提的是,“蓝鲸1号”是中集来福士的一个“交钥匙”项目,完成了从设计到采购、生产、调试至最终交付的总承包建造,并顺利通过中油海安全运营管理体系认证,交付后即刻投入作业。平台最大作业水深3658米,最大钻井深度15240米,是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台,适用于全球深海作业,入级挪威船级社。

“蓝鲸1号”在设计建造过程中,克服了技术攻关、项目管理、全球采购、实际作业应用等诸多挑战。中集来福士采用详细设计和基础设计并行推进的策略,用9个月完成了平台的设计任务,比标准设计周期缩短了3个月。

科普常识

可燃冰(学名天然气水合物),是甲烷和水分子在低温高压下结合的化合物,大多分布于陆地冻土区或距海面900到1200米的深海沉积物中,分布广泛且储量巨大,因形似冰块却能燃烧而得名,是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源。

1立方米的可燃冰分解后,可释放出约0.8立方米的水和164立方米的天然气,能量密度高,资源潜力巨大。科学家们估算其资源量相当于全球已探明传统化石燃料碳总量的两倍,甚至认为它是能够满足人类使用1000年的新能源,是今后替代石油、煤等传统能源的首选。

正因为可燃冰的开采利用,蕴含着巨大的经济价值和具有重要的战略意义,历来是全球主要资源国的必争要地。我国是可燃冰资源储量最多的国家之一,除了陆地冻土区外,整个南海的可燃冰地质资源量约为800亿吨油当量,开发前景十分广阔。可燃冰试采项目作为实施国家能源战略的一个重点项目备受瞩目,但其勘探开发仍需要攻克巨大的技术障碍和环境障碍,如果技术不成熟,可能导致海底地质灾害、海底大量温室气体涌入大气等问题,引发环境危机。多年来,由中国地质调查局主导,在中国石油天然气集团公司和中集集团等企业的支持下,中国在可燃冰的调研勘探、试开采技术验证等领域取得了丰硕成果。“蓝鲸1号”在南海成功试采可燃冰,标志着我国在该领域取得了重大技术突破,为可燃冰的商业化开发铺路,将对我国能源结构产生重大影响,提高能源自给率,保障国家能源安全,同时缓解煤炭、石油等带来的环境污染问题,实现我国经济社会持续健康发展。

历程回顾→

●1995年,我国对可燃冰的研究正式揭幕;

●1999年,利用首创高分辨地震技术首次发现水合物赋存标志BSR,实现了大面积勘探,确定了水合物分布特征和重点区,为水合物首钻及后续钻探成功提供了准确资料;

●2007年,里程碑:2007年首次在神狐海域钻获天然气水合物,使中国成为继美国、日本、印度之后,第四个钻获海洋水合物的国家;

●2013年,南海天然气水合物勘查再次取得重大突破,在珠江口盆地东部海域钻探首次获取了大量块状、脉状、层状等多类型高纯度可视水合物样品,发现并圈定天然气储量超千亿方水合物矿藏。

●2015年,神狐海域再获重大新突破,19个站位均含有水合物,落实2个矿体,厚度大、饱和度高。在水合物富集规律和海底生态系统取得新认识,我国首次在被动陆缘发现活动冷泉,并在底部浅表层获取块状水合物样品。

●2016年,围绕试采,在神狐海域开展钻探站位8个,全部发现水合物,进一步论证了试采井位,重点针对试采井位开展了测井和取心,精细评价试采储层结构和物性参数。

●2017年3月28日开钻;5月10日上午9:20,试采指挥部叶建良指挥长宣布,启泵降压,开始试采;5月10日,14:52点火成功;5月18日,持续生产超过7天,中国正式宣布试采成功。

【记者】冯善书 苏梓威

【通讯员】陈惠玲 朱夏

本专题发自中国南海

快来抢沙发

快来抢沙发