更合往昔|她是高明的抗日根据地,承载着无数星星之火...

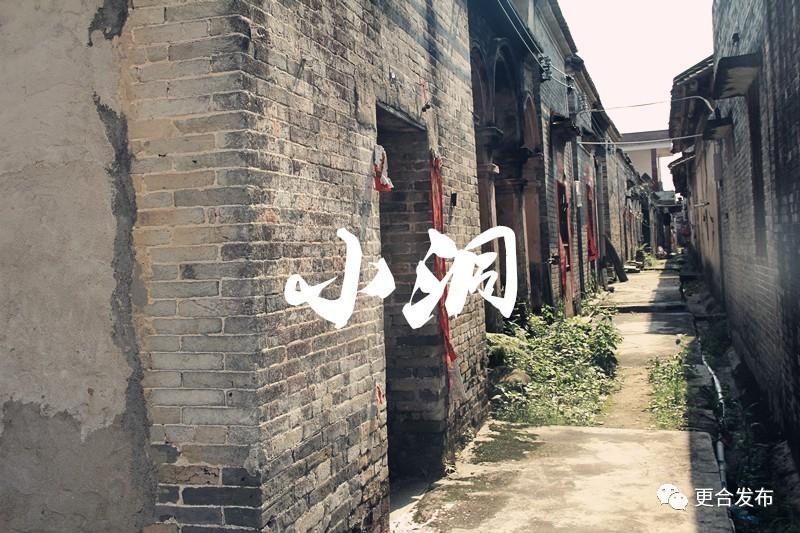

有这样一种村庄

“残”的很可爱,“旧”得很真实

旧垣残瓦之间,诉说着光阴的故事

在网上,关于它的资料不多。而更合君的冒昧到来并没有打乱这个村庄的节奏。田间耸立的大奎阁,拥有红色印记的文选楼,仿佛存在一座座神祉守护着这个村落的安宁。

大洞不大,小洞不小

小洞,原名小峒,“峒”指田地

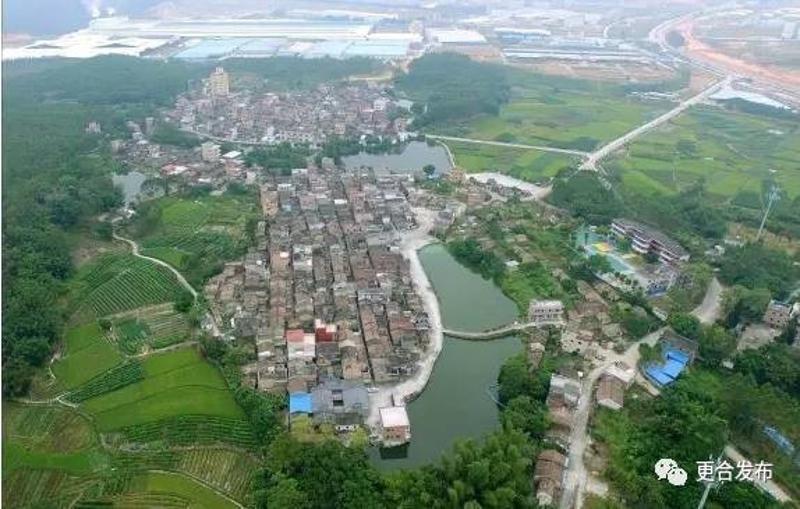

这里四周高,中间低,形似一个金钵

村庄围着三座小山而建

小洞现在已经是小洞村委会

小洞村委下辖一共有六条自然村

分别是麦边村、盘石村、军屯村

塘角村、悦塘村、小洞新村

所以在更合有句老话,那就是--

“大洞不大,小洞不小”

过去,还是在知青下乡的时候,有一位知青在合水分配的时候,听说是要去大洞,深感高兴,以为大洞很大,小洞就很小,没想到,去了以后才发现大洞其实很小,之后又回到小洞了。

接下来,就由更合君为大家讲述在小洞里那些过去

在水一方的塔

在小洞村东北面回马岭山脚有座塔

名曰大奎阁,为区级历史文物

塔阁建于清代,重修于1921年。塔坐北向南,为平面六角形两层楼阁式砖塔。

首层门楣花岗岩石匾刻有“凤起蛟腾”四字。

二层前面有一圈窗,上面塑品字形“大奎阁”三字,两侧配有楹联。八角翘檐青铜顶,塔顶塑一葫芦,首层和二层墙楣周边灰塑为花鸟龙凤。

据闻,起初修建这塔是为了振兴村里的风水。大奎阁在当地被称为“文笔塔”,塔前原有一湖,叫“文笔氹”,意为文笔加墨水,出读书、做官的人。

如今,塔脚四周被浮土掩埋

塔内积水盈尺,“文笔氹”已消失...

历经百年风沙,渐渐地文笔塔就没落在小洞田间

那是我们遇不上的时代

那段科举当官的时代过去以后

紧接着便是接二连三的内外战

小洞是广东省著名的革命老区

在那时代,小洞人民在深受苦难之下

萌生了翻身革命的信念

老村民们的回忆

我家全烧了,稻子成了灰,新村死了好多人,我家的大床烧了个大洞,这就是被烧过的,国民党烧的。他们用枪指着我们,压着我们走,一屋子人,死了好多。

1944年农历11月16日 ,国民党一期清剿,三次进攻,深入根据地小洞围剿,十点多进来,住了五天,最后一天烧房子,塘角村烧了八成,两百多间,新村烧剩三间,悦塘烧了十多间,军田烧了五十间,麦边烧了五间,盘石烧了十五间。

因此许多革命志士曾在小洞这些地方

留下了奋斗的足迹

1

藏满秘密的堡垒

深藏在塘角村的这座堡垒

青砖灰瓦,丛木掩翠

外围墙大门上“和平学校”四个字赫然在目

这便是文选楼

这里原是当地农民防盗护村的更营文选楼。1925年6月这里成为了高明农协与农民自卫军的活动场所。

南方潮湿的环境,使得满眼苍翠,青苔遍地

1931年,陈励生、陈耀聪等人以此楼为校址,始筹办和平学校,在学校的掩护下,多名共产党人以教师的身份在此从事革命活动。

1938年,广东省动委会战工队在小洞开展抗日宣传活动,先后建立小洞青抗会、妇抗会。

灰色的屋檐,青砖与雨水遗留的痕迹交错,略显残旧

在1939年间,具有历史意义的中国共产党高明县第一次党代表会议在小洞的文选楼召开,那时候李守纯、罗范群、陈春霖等同志都出席了会议,罗范群同志在这次代表会上传达了共产党的六中全会精神,选举了李守纯同志为高明县委书记。

1940年10月,高明县抗日游击队也在此成立。

2

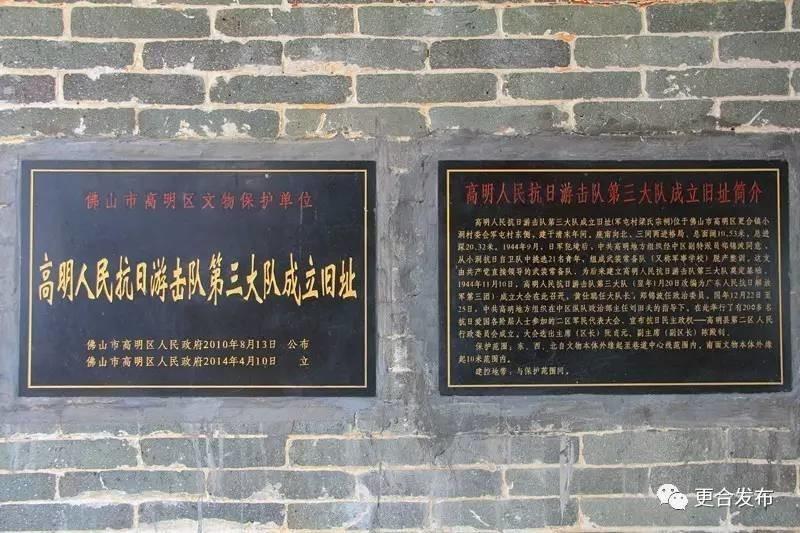

古建筑里的大革命

位于军屯村的梁氏宗祠

在峥嵘岁月历经风霜

深深刻下了很多红色的印记

后来后人修缮使得宗祠更加熠熠生辉

1936年至1937年间,高明党组织领导李守纯,经常扮作农民,头戴竹帽,翻山越岭来到小洞、军屯村,深入农户,宣传革命道理,使梁扳、梁六、梁才、梁清培、梁清桂等一批军屯村进步青年,走上了革命道路。

鲜明又而庄严的红色大门,恰好地了与那段历史相辉映

1944年2月高明县二区人民政府在军屯村梁氏宗祠成立。

1944年11月10日,高明第一支人民武装——高明人民抗日游击队第三大队在梁氏宗祠举行成立大会。

在那个革命战争年代,

不少小洞儿女为人民抛头颅、洒热血,

献出了宝贵的生命,如陈定烈士、陈妹烈士等

新中国建立后,在划分革命老区时

小洞早于1957年被县人民政府评划为

“抗日根据地”

我们与历史同处一片天空下

不同的是过去是枪林弹雨,烽火遍地

而今是和睦安详,远离纷扰

不管岁月如何流逝,

那峥嵘年华将如刻在墙上的故事一般地

永远存在小洞儿女的心中

...

未完待续

资料来源|高明区档案局、高明新闻

编辑|更合发布

快来抢沙发

快来抢沙发