红色追寻丨黄埔“红色家底”有多厚?现存多处党史遗址!

在黄埔

总有一些地方让记忆一再流连

总有一些身影在心中挥之不去

总有一些事件值得世代铭记

历史是最好的教科书

今天

我们来细数黄埔党史遗址“家底”

1

沙浦民众夜校——彦贵岑公祠

沙浦民众夜校旧址位于黄埔区红山街双沙社区沙浦村东八巷2号,建筑占地面积487平方米。

红色印迹

1947年春,陈汉华(中共党员)受中共党组织委派,从粤北北江支队到禺东沙浦村,利用教师身份在启翔家塾任教,宣传教育群众,开展革命活动。

1948年春,陈汉华在彦贵岑公祠内创办了沙浦民众夜校,利用夜校阵地大力宣传共产党的方针政策,揭露国民党的腐败、黑暗,使沙浦夜校成为联系、发动群众参加革命的阵地。

为扩大活动地区,增强革命力量,党支部发动贫农团和少年团组织,利用亲戚朋友关系,向村外周围的刘村、江背、火村、夏园、文园、文冲等一带乡村建立交通联络关系,开辟活动据点。沙浦村这个一向不怎么被人瞧不起的小村庄,成为革命的温床。

1949年4月间,南京解放,华南局势日益紧张,中共番禺县工委决定,在禺东萝岗一带山区建立游击根据地。陈汉华和岑干强等六人在沙浦建立了一个游击小组,在山区一带开展武装斗争。同年7月初,在沙浦村举行了农民武装起义,沙浦逐步成为禺东游击中心的活动基地。

2

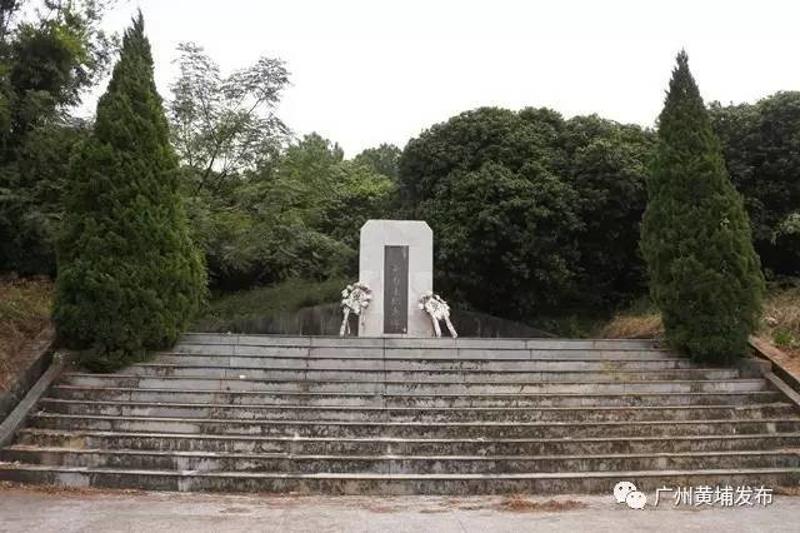

海军广州烈士陵园

海军广州烈士陵园位于黄埔区长洲街军校路170号大院内西侧的山岗。

红色印迹1950年5月25日至8月3日,为解放华南沿海,广东军区江防部队(南海舰队前身)协同陆军131师对盘踞在万山群岛的国民党守军进行了著名的万山群岛战役。万山群岛位于珠江口外港澳之间,共有48个岛屿,是中国南部的一个海防要地。是年5月1日海南岛解放后,国民党军以海军第3舰队及原第4 巡防处、海南岛巡防处、海军陆战队1个团及游杂部队共3000余人,舰艇30余艘固守该群岛,企图控制万山,封锁海口。中南军区为解放华南沿海海上交通障碍,令第44军第131师、广东军区江防部队及炮兵等部共1万余人和5艘炮艇、16艘登陆舰艇、8艘运输船,攻取万山群岛。经过71天的激战,解放军共击沉国民党军队舰艇4艘,击伤12艘,缴获各种艇船11艘,毙、伤、俘国民党军队八百余人,解放了万山群岛,创造了中国人民海军战史上以劣势装备战胜优势装备的光辉战绩。毛泽东对此战役评价指出:“这是人民海军首次英勇战例,应予学习和表扬。”万山群岛战役,解放军伤66人,亡299人。

3

黄埔军校旧址

黄埔军校位于广州市黄埔区长洲街梅园社区军校路。

红色印迹

黄埔军校校本部始建于1924年6月,校门上挂“陆军军官学校”横匾,为谭延恺先生的手笔。黄埔军校在长洲岛共办了7期。

军校大门围墙东西两侧刷有醒目的“革命尚未成功,同志仍须努力”的孙中山遗训。创校之始,孙中山任总理,蒋介石任校长,廖仲恺任校党代表,组成校本部,为军校的最高领导机构。军校建校伊始,集中了当时在广州的国共两党著名人物,组成军校教育的强盛教官队伍。中共派出大批重要干部参加军校的创建工作,担任军校的主要领导职务。中共各地党组织还推荐、派出一批党、团员投考军校。苏联政府对军校给予了大力的支持,派出巴甫洛夫、加仑等任军校顾问。

军校以“创造革命军来挽救中国的危亡”为办校宗旨,实行军事与政治并重、理论和实践相结合的教学方针,教材新、方法活、重实践、讲效率,培养造就了国共两党大批的军事政治人才,从一至五期共计:人民解放军元帅5人,大将3人,上将、中将共33人(以1955年授衔为准),未授军衔而担任中共党政领导职务的近40人。

1988年,黄埔军校旧址被定为国家重点文物保护单位,2000年被评为广东省爱国主义教育基地,2005年被评为全国爱国主义教育示范基地。

4

旺村革命烈士纪念碑

旺村革命烈士纪念碑位于黄埔区九龙镇旺村北路。

红色印迹

1940年1月,国民党出动大批军警围捕中共龙增县委,10名地下党骨干转移到福和佛子庄旺村,县委派出刘志远等人发展党组织,各村发展了大批党员,壮大了地方党组织力量。在抗日战争即将胜利之时,国民党反动势力全面展开对共产党领导的军队和革命老区进行大围剿。1945年夏的佛子庄战斗中,我游击队中队长钟西荣、队员李光发、李宗甫、彭记全、钟九如、林水长、汤庇祥等同志光荣牺牲。

1958年春,旺村人民为了缅怀革命烈士,在旺村村口建立了革命烈士碑,后由于区域发展需要,原纪念碑迁至旺村北路。

2006年,旺村革命烈士纪念碑被列为萝岗区青少年爱国主义教育基地。

5

横沙农民协会旧址——磻江罗公祠

横沙农民协会旧址(磻江罗公祠)位于黄埔区大沙街横沙社区横沙大街。

红色印迹

磻江罗公祠建于清咸丰六年(1856)。1925年5月,广东省农民协会成立。当年,中共广东区委农民运动委员会委员、省农民协会常务委员、第二届广州农民运动讲习所主任罗绮园受中共番禺县委委派,到番禺县鹿步司横沙堡乡,以教师为职业作掩护,秘密进行农民革命运动。他联络发动本村和附近各村乡民,向他们宣传革命道理,当时,横沙、文冲、火村、夏园等乡有不少农民参加。1925年,横沙乡附近几个乡的农民秘密在乌冲圩保约庙开会,成立了农民协会,制定以镰刀、锤子图案为标志的会旗和会徽,选举横沙乡人罗宇衡为农协主席,主要成员有罗卓卿、罗敦仁、罗清华等人。农民协会由罗绮园组织领导,会址设在横沙乡磻江公祠内,并因之称为横沙农民协会。

1926年4月26日,番禺县农民协会在省农会召开第三次代表大会,大会选举李惠覃、曾铁生、罗宇衡为大会主席团成员。

1927年12月11日,广州起义的枪声打响。横沙农民协会主席罗宇衡组织会员前往参加战斗,步行至石牌村时,听说起义失败,罗宇衡把队伍撤回横沙。广州起义失败后,国民党反动派重占广州,大肆捕杀革命群众,横沙乡的地主恶霸四处搜捕罗宇衡等农民协会会员,横沙农民协会受到破坏。

6

东江纵队增、从、番独立大队

联络站旧址

东江纵队增、从、番独立大队联络站旧址位于黄埔区萝岗街水西社区元贝下街。

红色印迹

在抗日战争时期,元贝村不仅是一个抗日游击区,而且还是一个堡垒村。抗日游击队的联络站就设立在中共党员钟金涛的家里。这个联络站,从抗日战争时期开始一直到萝岗解放。

1940年8月,中共增城县沦陷区工委派人到禺东岭头一带开展抗日斗争。

1941年4月,广东人民抗日游击队增从番独立大队在增城县福和地区花山肚成立。

1942年4月8日,日军400多人从钟陂头、新增、李伯坳兵分三路合围驻在增城县黄旗山的增从番独立大队。当时,大队长卢伟良、副大队长鲁峰、短枪队长萧光星等去东莞开会,大队只有90多人,其中武装人员70至80人,与日军激战一天,杀伤敌人10多人,大队参谋刘德牺牲,副中队长黄金水在战斗中受伤,后也牺牲。黄旗山战斗结束后,大队撤出增城地区,到禺北萝岗元贝村钟金涛家隐蔽,整训部队。

1944年12月,广东人民抗日游击队东江纵队第四支队成立后,支队长兼政委蔡国良、第一大队队长阮海天、政治处主任陈练铁等又回到元贝村一带开展抗日游击活动,以元贝村为据点,布置钟金涛了解敌情,为部队运送粮食、弹药等。1945年9月“东纵”北撤后,此联络站仍然继续工作,直至萝岗解放。

7

油麻山地区革命烈士纪念碑

油麻山地区革命烈士纪念碑位于黄埔区九龙镇均和村委会办公大楼的东北侧。

红色印迹

纪念碑是为了纪念萧光星等同志而建立。

萧光星(1910—1945),又名良应,广东省大埔县人。他少年去马来亚谋生。1930年回国成婚。次年,他重返南洋,在马来亚共产党党员杨林清的引导下,加入了马来亚共产党,从事工人运动,任柔佛地区工会副主席。1937年“七七事变”后,为了支援祖国抗战,他发动捐款,又领导人民抵制日货,并为改善华工的待遇而组织罢工斗争。

1939年2月,萧光星被英殖民地当局“驱逐出境”,返回祖国。4月,经中共东江特委林平的介绍,他参加东江华侨回乡服务团海陆丰队,后又到博罗县参加了有进步力量的地方武装陈文博大队。8月,他加入了中国共产党。

1940年, 陈文博大队中的共产党负责人被博罗县国民党当局杀害。萧光星接受了上级党组织的指示,与大队的其他党员一起组织武装暴动,拉出 26人转移到增城。在增从番边界的福和、油麻山、永和、长平一带开展游击活动。

1944年12月,东江纵队第四支队在永和成立,萧光星任支队参谋。1945年四支队作战参谋萧光星等同志在战斗中英勇牺牲。战斗结束后,四支队撤回油麻山休整,将牺牲烈士遗体葬于鸡九地村附近的山坡上。

8

夏园农民协会旧址——南园徐公祠

夏园农民协会旧址(南园徐公祠)位于黄埔区穗东街夏园社区兴贤坊街14号。

红色印迹

1924年7月初,广东省农民运动特派员郑千里介绍番禺县鹿步司夏园乡人(即今穗东街夏园社区)徐挺全参加了农会组织。同年11月,徐挺全组织本村农民,成立夏园农民协会。农民协会选举徐挺全为农民协会主席兼会长,早期有会员118人,后发展到200多人,会员遍布附近15个乡村。

1925年6月15日,番禺县夏园、珠村两乡组织农民自卫军,徐挺全带着夏园农民自卫军,在郑千里、潘文治率领下,配合孙中山革命政府成功肃清商团叛军,当时的《民国日报》就此刊登了《番禺农民自卫军歼敌殊功》进行表扬。

1927年,国民党反动派在广州发动“四一五”政变,大肆抓捕和屠杀共产党员和革命群众,番禺县各地农会先后被国民党军队、地主武装、民团围攻摧残,农民革命运动处于低潮,夏园农民协会也遭到破坏,为了避免受到更大的损失,农会采用隐藏、秘密的方式继续开展活动。夏园农民协会会址初期设在夏园乡黄湾祖(祠)(已拆除),后迁往南园徐公祠。

9

长洲农民协会旧址——曾氏宗祠

长洲农民协会旧址(曾氏宗祠)位于黄埔区长洲街长洲社区上庄村。

红色印迹

曾氏宗祠建于清道光十二年(1832)并于2002年修葺。第一届农民运动讲习所学员在黄埔军校接受军训后,偕同军校国民党特别党部的军人,于1924年8月17至19日在长洲、深井、鱼珠、东圃等地向农民宣传国民革命运动的道理,号召农民组织起来,向剥削制度宣战,受到各村农民的欢迎。在广州市郊农民协会的领导下,长洲农民协会于1924年9月28日在长洲上庄(即今长洲街长洲社区上庄)曾氏宗祠成立,曾铁生为执行委员兼会长。长洲农民协会成立时,给每个会员发了一枚“长洲农民协会证章”。在曾铁生的组织领导下,长洲上、下庄的会员发展到100多人。

1925年6月,长洲农会组织了部分会员参加了广州省港大罢工示威游行。曾铁生除负责长洲农民协会工作外,还兼任番禺县二区农会的工作。

1925年5月,上海发生“五卅惨案”;6月,中共广东区委根据中共中央关于举行援沪同胞大示威的电令,由中华全国总工会、广州工代会、广东省农民协会等团体发动,举行援助沪案示威大游行;长洲农会组织了部分会员参加了在广州的示威游行。

1927年4月15日,国民党广东省当局残酷镇压工农运动,到处捕杀工人和共产党员,实行白色恐怖。“四一五”后,番禺县各地农会先后被国民党军队、地主武装、民团围攻摧残,曾铁生等一批农会骨干先后被杀害,长洲农民协会受到严重破坏。广州起义失败后,国民党大肆捕杀革命群众,长洲农民协会进一步遭到破坏。

10

九佛革命烈士纪念碑

九佛竹山革命烈士纪念碑矗立在黄埔区九龙镇迳下村。

红色印迹

1949年7月21日,中国人民解放军粤赣湘边纵队东江第三支队直属先遣总队(以下简称总队)的领导干部,在九佛竹山迳下村召开会议,研究迎接解放大军南下事宜,遭国民党军广州警备队包围。在突围战斗中,队长朱骥、政委崔楷权等7位同志壮烈牺牲。解放后,当地群众为纪念先烈,在九佛竹山乡迳下村东北约1公里的山边,建立了一座混凝土纪念碑。

先遣总队开会的旧址,竹山窿冯迳下村冯氏祠堂至今仍保存。该祠堂有一个外门,进入后通过内巷,最后的一间泥瓦房就是冯氏祠堂,有120平方米。这里不仅是“7.21”烈士开会的地方,也是游击队吃、住的地方。早在抗日战争时期,这里就是游击队重要的活动地。纪念碑的背面有先遣总队在突围战斗中的经过。该碑经过多次修整,到2003年4月,修通了水泥路,又扩建了纪念碑。

11

佛子庄革命烈士纪念碑

佛子庄革命烈士纪念碑位于黄埔区九龙镇洋田村佛子庄。

红色印迹洋田村佛子庄人民在中国共产党的领导下,于1939年积极反抗日本帝国主义侵略和国民党反动派的压迫,付出生命代价,创造英雄史迹。在华斗山脚下建有烈士碑,占地约376平方米,碑上刻有革命烈士何光华、李明、何洪川、李利华、李政兹、廖木清、廖杨华、李锦凌等英雄的名字。

小编心语

黄埔区有着厚重的文化底蕴和丰富的历史遗存,“党史遗址”是黄埔得天独厚的革命历史资源,每一处党史遗址都必须好好保护和利用。

区委组织部充分挖掘红色资源及背后真实感人的故事,务求使其融入到城市血脉中,代代薪火相传,服务社会和谐,阐释时代内涵。黄埔以史育人,必将更好地提升红色基因的教育水平。

(Ps:受版面限制,我区党史遗址不能一一列出,敬请谅解!)

素材来源丨黄埔区委组织部

图文整理丨黄碧云、美泽、一言

编辑丨一金

转载请联系丨广州黄埔发布

广州黄埔发布

gzhpfb

长按识别,我们与你同行

快来抢沙发

快来抢沙发