揭开濠江历史悲痛一页丨细说万人墓的由来

1939年6月,日寇的兽蹄踏上了达濠岛,拉开了达濠人民历劫罹难的帷幕。

1943年,农历癸未年,战祸挟着天灾酿成了达濠大饥荒的人间惨剧。从此,“癸未年”成为达濠特定历史事件的代称。

“癸未之灾”令达濠人民认识到日本帝国主义侵华的残暴罪行,激发起对日寇的深仇大恨。

同潮汕广大灾民一样,那年,饥饿、逃荒、死亡一无所漏地降临在我家头上。灾劫给我铭心镂骨的感受,使我永齿不忘,至今仍有切肤之痛。多年来,总想把历经的灾患记录下来,生怕忘了过去,冷漠历史而成为终生的愧疚。衰年的执着驱使我在“抗日战争胜利七十周年纪念日”(编注:2015年9月3日)来临之际,以亲身的体验和记忆为基础,通过调查访问,谨将触角能及的历史鸿爪记以为鉴。

日寇锁港 濠城三乡财粮断

1939年端午节,日寇的飞机对马滘盐栈及赤港巡司埠进行掩护性的轰炸,接着寇舰运兵从东湖海旁登陆。驻扎在东湖岭上的国民党一八六师的一个连队刚驳上火便扭头退却遁逃马滘。第二天,日寇在没有抵抗的情况下挥刀扬威占领了达濠岛。

▲ 1939年,日军拍摄的达濠岛(图片来源网络)

濠岛沦陷,濠江对岸原属达濠区的马滘、凤岗、南山仍受国民党抗日游击队所控制。马、凤、南背连潮阳县、普宁县,是潮汕抗日后方的腹地。濠岛西面横亘濠江,南濒海洋,是日寇抵抗抗日游击队、屏卫汕头的前沿。敌酋采取禁港锁岛的毒招:一方面扼守东湖、澳头、广澳、河渡沿海的出口,控制渔民出海捕鱼;一方面在濠江东岸设防与西岸国民党占领区对峙,禁止船只在濠江自由航运往来,在通往马滘的主要渡口——石码头设置岗哨,严加把守。马滘是达濠渔民家属的聚居地,封锁石码头渡口受害最重是渔民。他们要过渡须口称“大人”,手持“良民”证(当时日伪发给成年居民的身份证件),向守岗日寇鞠躬敬礼,经查验才得过江。若稍有怠慢便遭侮辱殴打或施以“老虎揹猪”(把受害者反背用力向前摔倒)。江上船只和驳运渔民的舢舨过岗哨都要靠岸接受检查。曾有渔民郭鲁士、丘太兴先后划舢舨过江回家,因逆风退潮耽误靠岸便遭兽兵开枪射杀。1941年渔工娘炎因海难不幸死亡,其弟娘来到马滘海墘三角仔处,超度亡灵回家致祭,被隔江日寇发觉,以机枪扫射致死,另有两人重伤(见《包帆队史》)。殷血染红了濠江,昭示了侵略者的凶残!

日寇占领达濠后组建了一支傀儡武装——和平军,由汉奸马耀群(马腾芳)当队长。和平军为虎作伥,鱼肉人民,是日伪统治达濠之一害。1940年5月的一个夜晚,日寇掠夺包帆渔船多艘,运载和平军约200人横渡濠江清剿马滘抗日游击队,放火焚烧陈厝祠、打索埕,乘机搜劫群众财物,污辱良家妇女。居民仓惶关门躲避,渔工林锦江在逃出家门时碰上傀儡兵被开枪杀害。伪军在马滘肆虐了十多个小时,找不到抗日游击队,次日凌晨狼狈退却。濠江东岸如惊弓之鸟的日寇误为抗日军队反攻,乱枪猛烈扫射对岸,鼠窜溃退的傀儡军,竟成主子的活靶,有的中弹毙命,有的挤窜跌落濠江,个别在溃逃中被渔民使招击杀,演了一出混账的狗咬狗滑稽剧。在往后的数天中打捞上岸的傀儡死尸有18具之多,永沉江底葬身鱼腹不知尚有多少!可耻可悲的傀儡冤魂如果有知,在向濠民谢罪之余应向令人发指的日酋讨命。

濠江航运及出海通道被封锁了,陆路又乏车辆可供通行,葛洲乡海边的坑口渡便成为达濠联系汕头的通道。居民往来、肩挑小贩、过海打工、要务联系舍此便无其它途径。但是,这个仅供小船驳运的坑口渡,面向连接南海的礐石海湾,浩瀚的海面平时无风三尺浪,潮汐风云瞬息多变,小舟横渡险象环生,沉舟溺命十分频繁,是个令人望而生畏的险渡。当时潮阳三中(现在达濠中学的前身)的一位教导主任郑雁冰老师就是在此过渡遇难的。

经常出险的小小坑口渡日寇也不放松控制。为防“济敌”“通敌”,狡黠如鹰犬的日寇哨兵对过渡者更是严加盘查刁难,不管阴晴早晚,妇女过渡都要戴上厚重的竹笠,不为挡风遮雨,而是预防哨兵调戏或殴打伤及头部。哨兵严酷搜查渡客,连携带少量粮食也不轻易放过。当时,青篮乡居民李鸟兄在汕头当海运装卸工,积下几斤大米要带回家供妻儿糊口,为避查进行伪装,把大米装在一只铝锅的底部,再在上层盖上熟饭,伪装成一锅剩饭始得蒙混过渡。过坑口渡既要闯过惊涛骇浪,又要接受鬼子的无情刁难,真比过鬼门关还难。

日寇对濠岛施行捆身扼喉的封锁,造成濠城三乡(指环绕达濠古城之青篮、赤港、达埠,下同)商业凋敝、工人失业、渔农受害,扼杀了濠城的经济,断绝了濠城粮食的来源。这是酿成濠城癸未大饥荒的根本原因。

天灾人祸 米珠薪桂闹饥荒

日伪统治时期,达濠建制由原潮阳第三区改为伪“潮阳县公署”。濠江西岸的马滘、南山、凤岗仍归国民党统治。环绕达濠古城的三乡是达濠的重镇。渔、农、盐、工、商、侨(侨眷)杂居一起,其经济结构有“耕三渔七”之称。沦陷前渔业包括鱼脯加工,市场贩运、渔船修造和渔需供应等后勤服务是三乡经济的台柱。它拥有包帆90对,扣罟三艚100多鱼艇,放钓、篙(‘哥窝 3’切)罾数十只,是一支规模不小的捕捞队。还有多种不同生产方式的小型、个体捕捞作业,是潮汕著名的渔港。达濠鱼丸、鱿鱼是特色渔产品,饮誉海内外。中鞍头是海产登场集散的中心。海边船桅如林,岸上鱼铺(鱼鲜、鱼脯加工)云集。每逢汛期渔船满载归帆在此起卸鱼鲜,叫卖声、叱喝声、欢呼声震耳“四处行到口奏(读“之欧 2”切),唔如达濠中鞍头。”这是对达濠渔港的另一种评价。

弹丸小岛的濠城三乡,人口多耕地少农业生产落后。日伪统治初期青篮乡近万人口只有耕地1000多亩。赤港乡人口6000多只有耕地350亩,且旱园多水田少,属没有抗灾能力靠天吃饭的自然经济。

濠城三乡的渔农经济养不起不胜负担的居民人口。赴汕打工、投奔港澳、闯荡南洋成为居民谋生糊口的出路,也衍生了脆弱难以保障的侨汇经济。

海是渔民的衣食父母。日寇禁港锁岛摧毁了渔业生产链,断了渔民及依附渔业谋生的附属人口的生计。日寇烧毁部分渔船,大部分渔船停产失修而报废。全港包帆由原来的90对锐减存18对,其它捕捞作业备遭破坏,渔民十有八九失业了。部分包帆被资本家改为穿走香港的走私货船。这些货船如被日舰截获,船货遭焚毁,船员遭砍杀。渔工陈幼及其子陈妈喜等受雇为货船船工,从香港运载煤油返航被日舰拦截,船、货俱焚,18位船工无一幸免惨遭日寇毒手。生机勃勃的南海渔场,发达通畅的南洋航运,因日寇的魔爪所及而黯然死寂。昔日兴旺的达濠渔港,只见渔船搁滩养蟛蜞,渔民望洋吞血泪。当初的“一渔活百商”成为今日的“一渔败百市”了。

稀缺的耕地是三乡农民的命根子。种粮的还须购粮,摆脱不了粮食不能自给的命运。1940年官绅勾结,诱骗农民走上饮鸩止渴之邪路,让农民弃种水稻,把良田种上罂粟(毒品鸦片烟)。始作俑的官绅及无知的农民尝到了甜头,弃粮种烟之风风靡一时,惹来伪政府的干预查办。1942年罂粟花被捣毁,种粮的节季也耽误了,受骗遭殃的仍然是愚昧的农民。

真是祸不单行,是年秋冬天无下过一次透雨,地干如缶。越年——1943年又遭春旱,“雨水”季节大豆不能下种,清明稻秧插不下田,农业荒歉已成定局。交租无着,家无余粮的农民心慌了,靠籴米过日的居民紧张了,一场空前的饥荒浩劫降临了。

达濠的粮食不能自给,所需大米靠从安徽、江西调运,又必须从泰国、越南、缅甸进口。第二次世界大战的爆发,国内外的粮源被切断了,首受其害的是靠吃商品粮的居民。可怜侨眷没了侨汇又断了粮,陷入威胁生存的险境。在日寇施暴、百业凋敝、人人自危的情况下,市场物价这架天平失衡摆动。奸商乘机囤积居奇哄抬米价,粮店原来充盈的米柜空无粒米,米价跟风日涨数次。本来1元储备劵(日伪时期使用的货币)可购大米3斤,不日涨至大米1斤值五六十元,涨幅100倍以上。民以食为天,物以粮为贵,大米在市场上可怕地扮演着流通货币的角色,购物以大米计值交换,成为商品的标的物,“米珠薪桂”成为大难临头的风向标。

空前浩劫 怵目惊心诉惨状

癸未入夏濠岛的馑灾急剧蔓延,青篮、赤港、达埠三乡是重灾区。农户不少因去年种植鸦片而没了粮食,早稻因春旱误了农时刚在扬花,蕃薯刚“落头”(长薯块)未收成,家无粮食只能以蔬代粮。没了蔬菜,无可奈何只得自毁庄稼——采摘正在生长的蕃薯叶、花生叶,甚至含着眼泪捋谷尾(未成熟正在灌浆的稻穗),这是只顾眼前不计今后、明知死路的无奈之策。

非农的渔盐民、居民最早成为饥民。尚有点钱的在市场上抢购点大米蕃薯、无能为力的只得以家具和值点钱的东西向他乡尚有余粮的农户换点蕃薯。为填腹养命,不少人采野菜(猪母菜、盐钱菜等),捞海苔;饥不择食连作肥料用的发霉变质的豆 (榨油后剩下的花生糟粕)、酸辣刺鼻难以下咽的酒糟(汕头酒厂弃置的废料)也成为饥民填腹的食物。

求生的欲望居然令居民从便溺上打主意——出现居民挑粪下乡换蕃薯的情景。便溺之所以贵重,只因靠进口的化肥、豆饼断了来源。但是在那“万物皆有税,唯独屁无捐”的日伪统治时期,居民连处理自家便溺的权利也被承标“粪溺捐”的土豪剥夺了。达埠承标粪溺是人称“食屎大王”的吴子章,青篮是伪乡长林少彬。他们组织一支粪溺稽查队到处巡查,遇有挑粪下乡换粮者,轻则捣毁粪桶,重则狠施拳脚,使受害者欲哭无泪苦不堪言。

乱世多舛事,竟有一桩令人哭笑不得的传说:那年,有一对夫妇把仅有的一个眠床拆卸挑运至棉城郊区岗头换蕃薯,与一农户讨价还价敲定给换蕃薯12斤。饥饿与疲惫使他俩迫不及待地把一半蕃薯在农家煮熟填腹,另一半带着上路回家。归途中辘辘的饥肠使他俩控制不住难受,把仅存的6斤生蕃薯啮吞无遗。就这样夫妻俩挑一个眠床走20多里路只换得粗粮饱食一顿而空手回家。1946年的一天,这对幸存的夫妇,神差鬼使地在达濠市场碰上当年用蕃薯给换眠床的事主,吵得面红耳赤差点大打出手。路人究其缘由,竟是当时交付蕃薯时,事主不肯调换其中一个霉腐的薯块,使他吃了亏,积怨泄愤要讨个公道(青篮纪炳灶口述)。

俗语说:“死罪敢当,饿罪不能当。”一个受饥饿折磨行将死亡的人,其生理反应及心理状态大都异变了。求生的本能令其失去自尊,难顾脸面,不得已而去“偷”去“抢”,这也是一种无奈的抗争和挣扎。那时,街头出现不少抢食的流浪青少年。青篮有“豆干仙”“虾粿仔”(抢食者的绰号),赤港有许西饼等。他们面黄肌瘦、秽亵不堪在市上逡巡,见到手持食物者便上前抢夺迅即塞入口中,尚未下咽便遭受一顿打骂,得到的只是满足一口之馋。1980年的一天,赤港苏州街口出现感人的一幕:一位回乡的港胞诉说“癸未年”他曾在此抢过食,并向当时被抢的熟人道歉,还恳请转告向当时曾被骚扰者致意,表示他们如需帮助也愿尽力补偿(市镇吴娇凤反映)。其真挚坦率之情体现人间爱憎分明、恩怨不爽的秉性。

抢食之风一起,首当其冲的是田间在产的农作物,一场生死搏斗和抗争愈演愈烈了。青篮乡和达埠乡的土绅地主先后组建了以流氓为骨干的“守菁队”(也叫掌洋),抬着维持治安保护农产的招牌,成为欺凌农民、镇压饥民的刽子手。他们无法无天,任意以盗抢的罪名对饥民施以拘禁、毒打、剁指甚至活埋的惨无人道的戕害。达埠有一少年在田间捡到一个小蕃薯被守菁队员发现,诬其偷窃而被剁去手指。另一无知小孩在稻田捋了两把未成熟的秕谷装进口袋,被守菁队员以“老虎揹猪”重重地摔在石头上当即昏厥(港胞叶士雄先生亲眼所见)。青篮饥民李哆、李仁、李合城等人先后被守菁队以“盗抢”之罪惨遭活埋。饥民李蕃薯之子年仅十数岁,被守菁队长林亭以同样的罪名逮住,不顾孩子的啼哭哀求硬把他推下坑穴,孩子情急抱住他的小腿并咬了一口,竟被以锄头猛击脑颅掩土活埋,其凶残兽行令人发指。溅血蒙难的“癸未年”濠城三乡与隔江马、凤、南等村落被守菁队毒杀活埋的没有统计数字可稽。解放后清匪反霸时,在青篮的一个批斗宣判会上,仅青篮守菁队的头目被验明罪证而受镇压枪毙的便有林亭、林鹩哥、林沐顺等6人之多(青篮原干部李搭口述)。

苦苦挣扎在死亡线上的饥民,从地上到海里可供充饥而又能够攫取的东西可说都搜刮怠尽了。殣魔不仅折磨人的肌体,摧毁了人的意志,更扭曲了人性,出现了人吃人的惨象。先是发现汕头福合埕客栈诱杀旅客以人肉充驴肉卖面包,又出现青篮莘香里一户人家父母姐姐都饿死了,伶仃待毙的遗孤小妹坐在姐姐尸旁捡着尸虫吃的惨景。赤港陆厝池一叫力苏母的,饿得发疯将一被遗弃的女孩拉回家里杀而食之。因其精神不正常后来没被追究(赤港原干部陈镇反映)。更有轰动一时的、东湖一位母亲杀食亲生女儿的悲剧:东湖一归侨家属狗晶婆在一天的下午为五六岁的女儿洗澡,以商量的口气说:“把你刣了煮熟,和你一起吃,好吗?”懵懂无知的女儿乖乖答应了。就这样为娘的从理发店借来一把剃刀当夜把女儿宰了,饱啖了一顿人肉并把剩下的装进瓮里藏在眠床上。事发后,加害者受到伪县政府游街示众执行枪决的判处。

《二十四孝》(元郭守正辑)有“郭巨埋儿”的孝亲典型。历史上还有“周文王食子肉”的传言。他们虽有主动和被动之别,动机与目的不同,但都被肯定并视为大德圣贤而广为传颂。谁能知道东湖狗晶婆当时杀女时在她眼里杀的不是女儿,而是猪、是鸡、是鱼……或者她疯了,什么都不是?她触犯了刑律理当判处!但这是伦理道德问题吗?能以常态下的道德标准进行评判吗?我至今仍萦怀存疑。

穷途末路 卖儿逃荒走赣闽

癸未年摆在饥民面前有两条路:一是卖儿女与逃荒,一是挨饿待毙。在渡荒问题上人们不自觉地运用了“优选法”。不少家庭把婴幼儿出卖或赠与,让青壮远走逃荒,与其抱团待毙不如割爱放生。部分青壮渔工被日寇拉伕成为鬼子的苦役。濠城三乡的青壮妇女大都靠织网花作抽纱(供出口的日用工艺品)谋生。因锁港,抽纱工艺品不能出口,饭碗被砸了,命运安排她们成为癸未年濠城逃荒队伍的主体。她们结伴而行,近的走梅县、兴宁,远的闯江西、福建,沿途乞讨流浪,找到投生之处便留了下来。或为人妇,或打短工,或被人贩子辗转买卖,生死难卜。经过一番残酷的淘汰,适者生存,最后落脚江西的为数最多。

日寇占领越南因军事、运输需要,在达濠海门招募属奴役性质的造船工。时逢达濠服务于渔船维修的工人失业挨饿,就募的不下百数十人。光被称为达濠“造船世家”的王秋华一家就被招了6人(青篮王盛茂反映)。

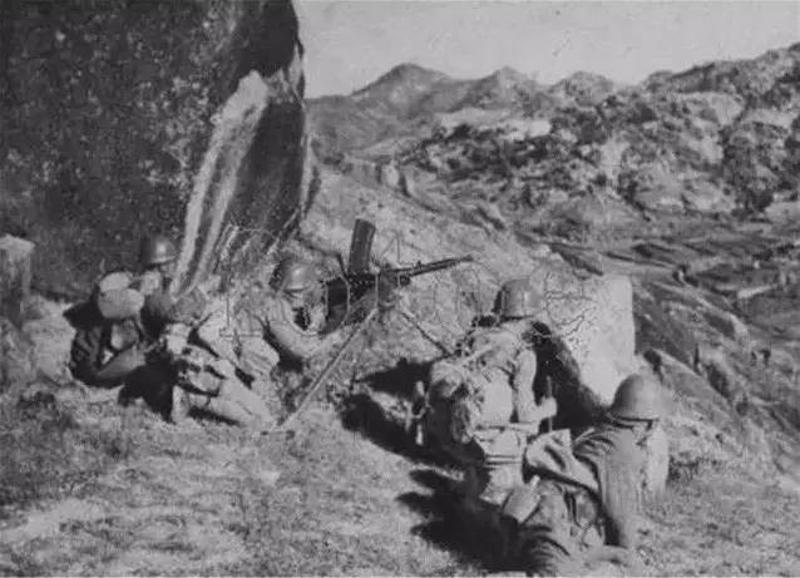

▲ 礐石附近,侵华日军小田部队机枪手(图片来源网络)

海南岛沦陷成为日寇发动太平洋战争的据点,开矿山、修道路,筑工事需要大批苦力,达濠渔工被强拉、居民受骗被招的为数不少。这些奴隶式的劳工受日寇的摧残折磨过着非人的生活,病、死、逃亡者甚多。当时部分渔工在海上被日寇掳掠遣送万山岛、三门岛当苦役。他们不少因工伤、过劳致残而失去劳力者,日寇竟丧心病狂地对他们注射毒药任由抽搐死亡。在工地上,兽兵一喝醉酒便在苦役身上发泄兽性,不但戏弄侮辱,还将苦役砍杀取乐,被害者就有叫克瑞、广茂等人。据不完全统计,达濠渔工在三门岛、万山岛上被日寇蹂躏虐杀的不下一百人(见《包帆队史》)。

在人身卑微如草芥的灾年,出卖婴幼儿是为父母者的无奈之举。那时出卖儿女的概念不是现在的意义,它带有放生、求助、收养的色彩。你肯收留我的孩子算是做了善事,我能把挨饿的骨肉送出家门算是放生。一个小孩换几斤蕃薯不算稀奇。出卖儿女、抛家逃荒、骨肉离散是人间不堪的悲剧,但舍此便难逃劫数。那些老弱、病残的留守者,等待他们的便是听天由命,挨饿待毙了。

灾荒、粮荒、人心的恐慌交织在一起,使灾民从精神到肌体备受折磨,营养极度贫乏,濒临死亡。他们没有食物便以水填腹,由于新陈代谢的紊乱失衡,出现了水肿引起的“面包脸、水牛肚、大象腿”的病态畸相。

癸未端午节后,濠城三乡饿死者日日增多,闾里街巷到处传播着死难的噩耗。恐怖和悲哀像阴霾一样笼罩着整个濠城。

青篮居民李崇喜,其父多日挨饿只剩下一口气,为求活命像寻找急救药一样,让母亲向近邻一小贩借一个蕃薯,未能到手便在等待中咽了气。崇喜时年7岁,浑身水肿。母亲在丧夫悲极之际,对儿子的存活丧失信心,将他弃置于前巷一间破厝中,数天后居然活着而被带回家中留下一命(李崇喜口述)。

那时,由于抗灾能力脆弱而死在前头的有几种人:一是非农户的贫困居民,特别是渔民、杂工、侨眷;二是从事重体力劳动、饭量大的劳动者;三是老、弱、病、残者。他们有的晚上尚能上床,竟在梦中长眠遽去;有的奄奄一息在呻吟中断了气;有的连如厕都乏力晕死在便桶之边;有的因虚脱晕眩而一蹶丧命;有的因水肿溃破失水而亡;有的多日无食偶得一餐,亢奋狼吞而被撑死;更有守着炉火未容锅里的薯块煮熟便栽倒灶头者。苍天本有好生之厚德,为何任由斯民颠沛至此呢?

癸未年,整个达濠都浸淫在饥馑之中,但受灾程度有所不同。农田耕地较多,农业基础较为厚实的乡村饿死较少。青篮乡尤其是青篮的崎田里,渔民聚居的马滘后码头是死人最多的重灾区。崎田里灾前人口500多,灾后所存不足100人,出现了很多空室绝户。青篮乡原有居农人口1万人左右,灾后人口仅存一半(青篮李搭反映)。青篮乡竹竿巷原有居民十户,在荒年历经逃荒饿死劫后只存李崇喜一户而成为成语“十室九空”的真实诠注。《包帆队史》载:癸未年马滘渔、盐、农、工饿死3258人,绝户281户;其中渔民陈荣合一家三代18人全部饿死共19条命(一妇女怀孕在身)。郑兆彪先生在《妹食姐尸虫》有专门的叙述:1943年潮汕闹饥荒,当时的达濠,饿尸遍地,街市萧条,连哀鸿之声也微弱至极,饿死家中、街头者从每天几十人,以至每天上百人,以至于尸体停于家中腐烂发臭,无力收敛。青篮莘香里巷口有一人家,父母先是拾野菜让两女儿果腹,老两口只好喝水充饥,熬不了几天,父母先后去世,紧接着,姐姐又饿死了,无人收敛,尸体发臭腐烂,尸虫爬了满地。家中剩下的妹妹无人看管,伏在姐姐尸旁,饿得无奈,见姐姐身上的尸虫爬出来,不懂事的妹妹便将姐姐身上的尸虫拿来充饥。

有人说,癸未年死人如秋风扫落叶是与瘟疫有关。有人说,战祸招致灾荒,落后造成匮乏,其恶果比瘟疫更甚。我说:瘟疫是酿成癸未灾年的元凶,瘟疫是什么?就是十恶不赦的日本帝国主义!

天道宁论 殍殣漫葬旗幅埠

癸未夏秋之交,濠城三乡灾馑愈演愈烈,每日饥民饿死数十人至100多人,丧家无力自行营葬,只能求助善堂。从德善堂是濠城实力较厚的慈善团体,起初备办薄棺(也称厚枋)赠助灾民收殓。但求过于供无力为继。青篮居民纪炳灶其父挨饿处于弥留之际,其母赶赴善堂求施棺木。善堂因只剩一具而犹豫未许,其母迫不及待地擅自抬走棺盖回家。见父亲已撒手归西,旋即回头往抬棺柜,不料已被捷足者取走了。一棺二家争夺,俱不能完整使用,令人慨叹唏嘘(青篮纪炳灶口述)!赤港“万人塚”的墓志铭有“轻棺莫市,薄木难求”之感喟,读之令人悲戚莫铭!生不能果腹,死不能营葬是人生之大憾。无可奈何灾民只得陈尸户外,路旁、塍边、街头到处“尸横遍野”,令人触目惊心。青篮林厝祠伙巷及莘香里二户人家,成人死在家中,尚存的弱小遗孤不说料理丧葬,连移尸户外也无能为力,只得任由死者在家腐烂消融了。

善堂虽莫能施棺,但还是勉力充当天使的角色,组建“收尸掩埋队”,择址赤港旗幅埠山仔雷处作为掩尸坑穴。“收尸掩埋队”在濠城三乡到处收尸,以竹匾为抬尸工具,两人扛抬一架,有时一架叠尸二至三具。他们把当天收集的殣殍堆在一起,第二天计数挖坑穴掩埋。但见横尸狼藉,有的裹被单,有的捲草席,有的袒肩露腿,有的形骸尽裸。死者未能得到起码的尊重,使生者深感愧疚悲伤!但是在那浩劫罔极的非常时期,又有何尊严可言?仁达善士能将殣殍草草入土安息就已经是难能可贵功德无量了。

据后来重修的万人塚墓碑所记,癸未年从五月初四至十一月十五日营造窀穸160穴,收埋殍殣3516具。

▲ 万人墓碑记(徐隆仪撰书 陈智生供图)

1945年日寇投降,“抗战”胜利,达濠从噩梦中苏醒过来,逐渐恢复了生机。有识善士通过从德善堂于1946年在掩尸的旗幅埠重修墓地面积达二千多平方米,定名“万人塚”,由达濠名士徐隆仪先生撰写墓志铭。铭曰:

嗟吾濠民 生兹乱世 战祸所被 饿殣流隷

逝者露胔 存者陨涕 薄木难求 轻棺莫市

乃营巨穴 瘞骨山阿 遗骸莫辨 徒唤奈何

荒郊寂寂 翠岫峨峨 万载千龄 哀此坎坷

它倾诉了濠民痛悼殍殣亡灵之殷殷之情,令人读之挥泪!

▲ 万人墓总墓碑(1992年达濠从德善堂重修,图片来源网络)

达濠“万人塚”和青篮下尾的“千人墓”,是日寇侵华、濠民罹难的见证。它掩埋了莘莘无辜,留下了斑斑血迹,给后人提供了难忘的历史一页,激励着濠民奋发图强的壮志。它是一座长鸣不息的警钟,警示人们:只有中华民族的伟大复兴,国家发达富强,才能屹立于世界列强之林而免遭外侮,才能抵住天灾人祸而屹立不倒。

1995年,万人墓被列为汕头市爱国主义教育基地,2010年和2012年,先后被定为汕头市、广东省文物保护单位。

万人墓是一部饱含辛酸、凝集血泪的历史教材。他使耄耋老翁温之悲愤湧怀,使后生少年读之惊讶发怵,是一部启迪思维、唤起良知、激励意志、遗泽后代的教科书,应该让它世代相传永远不能忘怀。

原文载《濠江民间故事轶史钩沉》 原标题《不堪回首的癸未年——日寇侵华达濠人民罹难的见证》 撰稿:杨真

▼ 点击“阅读原文”,查看万人墓相关介绍

快来抢沙发

快来抢沙发