潘柏林师徒代表作走进289,几十位石湾陶艺大师同出一门,你见过吗?

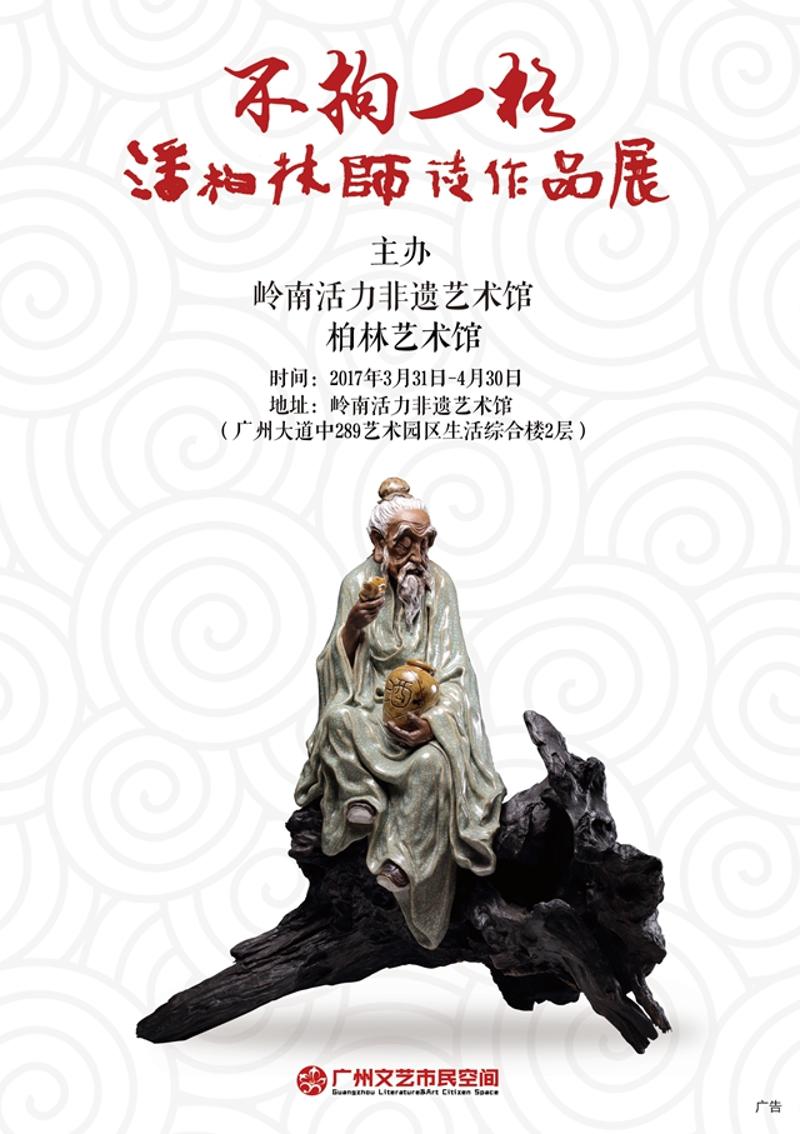

岭南春,万物生;石湾陶,薪火传。3月31日,由岭南活力非遗艺术馆、柏林艺术馆主办的“不拘一格——潘柏林师徒作品展”在289艺术PARK岭南活力非遗艺术馆开幕。

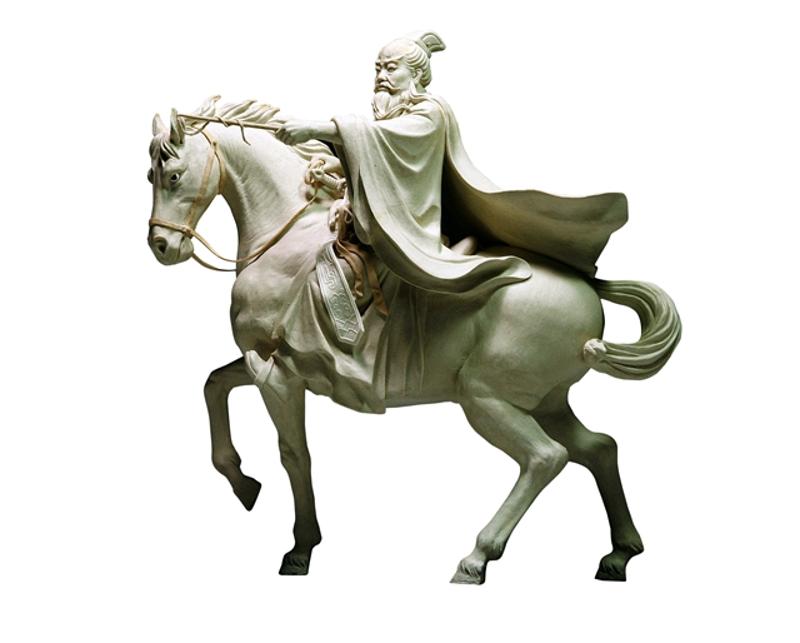

本次展览共展出中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师潘柏林及其32位徒弟的66件代表作,包括潘柏林《曹操观沧海》《虎虎生威》《观音菩萨》、封伟民《风调雨顺》、杨英才《摇篮》、霍冠华《鹰扬天际》等。

南方报业传媒集团党委副书记、总经理王垂林,中国工艺美术大师、佛山市文联副主席潘柏林,广东省文化馆副馆长、广东省非物质文化遗产保护中心副主任蓝海红,广东省陶瓷协会会长陈环,广东省收藏协会副主席、广东省文史馆信息化研究所副所长黎展华,中国工艺美术大师刘泽棉、梅文鼎、张民辉、封伟民等多位专家学者、工艺美术家、收藏家出席了展览开幕式。

开幕式上,潘柏林大师将其代表作《回娘家》《喜临门》《恩爱夫妻》《洞房花烛夜》捐赠岭南活力非遗艺术馆永久收藏。

潘柏林师徒还与收藏家代表举行座谈会,就石湾陶瓷传承与创新等问题各抒己见。

宣传片《不拘一格的潘柏林大师》也在开幕式上进行了首映,影片通过潘柏林生活、创作、授徒等侧面,展现大师“不拘一格”的艺术风采。下面就让我们来一睹为快吧!

“南国陶都”石湾,五百年窑火,五百年技艺,造就了一代又一代的陶塑艺术大师。他们技艺高超,甚为后世典范,薪火相传,南国陶都深厚的陶文化传统也孕育了新一代富有活力和创造精神的陶塑艺术家。他们承接先辈技艺,深究传统,又各自追求自己的审美情趣,塑造自己的艺术风格,潘柏林大师可谓其中的佼佼者。

潘柏林并非出身陶艺世家,也未曾拜师学艺。他无师自通,自学成才。为学习陶艺,他常常到商场里观摩刘传、刘泽棉等陶塑大师作品,美陶厂售卖的库存样品也是他的研究对象。他说:“我没有一个专门教我的老师,但其实遍地都是我的老师,只要用心观察,哪里都可以学到东西。”

潘柏林孜孜不倦,广采博收,艺师百家,自成一格,他大胆突破,经过多年的探索和研究,开辟出了一条以传统民俗和日常生活为主要灵感来源的现代陶塑新路线。作品以市井风情为特色,打破了石湾一惯以仙、家、道、佛为主的创作格调,把老百姓的寻常故事用艺术的形式表现出来,从而成为近年来石湾陶艺的新派代表。

他的作品富有生活情趣,内涵幽默,人物塑造注重面部表情,往往采用夸张的手法,收到生动传神的效果。在塑造工艺上,潘柏林大胆尝试使用真布泥代替手工塑服饰的新工艺,衣纹真切,真实感强。在釉色上,潘柏林的作品也是丰富多彩,形态各异。

潘柏林打破“父传子,兄教弟”的门户之见,择贤传道,有教无类。他不分亲疏、不分地域,广收学生传授陶艺,先后共带徒30多人,包括封伟民、霍冠华、杨英才、冯志伟、冯祖辉、陈沛津、梁惠芳、周永锵等。

岭南画派大师杨善深大师,称赞潘柏林“门下弟子皆秉其不拘一格、寓意深远、生动传神的艺术宗旨,另辟蹊径,自成一体”,是石湾陶艺新空间上的璀璨群星。

在潘柏林看来,善良,是制作石湾陶瓷必备的元素,也是他收生的首要标准。他说:收学生首要看他是否心地善良,笨鸟可以先飞,只要勤于练习定能有所精进。学生不一定都要“成家”,只要真正学到一门手艺,他就心满意足了。

如今,这批学生早已学有所成,在陶艺界有一定的影响力。其中,获得国家级荣誉称号3人,省级荣誉称号6人,市级荣誉称号6人。作品为多家艺术机构永久收藏,成为石湾陶艺界一支迅速崛起的生力军。

潘柏林徒弟简介:

封伟民,中国陶瓷艺术大师、广东省陶瓷协会艺术设计专业委员会副主任。封伟民一直致力于传统陶艺的创新创作,将传统手工艺与艺术创作的结合。他创作了一批中国文化名人作品,以文化滋养石湾陶艺,以石湾陶艺体现中国传统文化。他将个人所思所想融合到陶泥之中,体现了笔墨当随时代的创作理念。

霍冠华,中国陶瓷艺术大师。他主要以动物为创作对象,尤擅陶塑雄鹰,能将雄鹰的羽毛刻画得惟妙惟肖,有石湾新一代“鹰王”的美誉。霍冠华在创作中继承和吸收前人的方法与经验,不断博取众长,形成写实、严谨、公正的个性。他以画入陶,配以淡彩法,作品有强烈的中国工笔花鸟画艺术特色,整体表现出既师从前人、也极具自我的独特效果。

杨英才,中国陶瓷设计艺术大师、广东省陶瓷艺术大师,钧瓷圣地河南禹县人。杨英才开创出“南山柴窑”“天泓窑”“马口窑”等三种不同特色的窑口。他的作品吸收钧窑和柴窑的精髓,古朴、清新、自然,具有古今相济、土洋交融的鲜明个性,能让观赏者从中体味到火与泥塑造出的耐人寻味、发人深思的生活感悟。

本次展览将持续至4月30日。据悉,潘柏林大师年内将在北京中国美术馆举行个展。在广州走过路过的小伙伴,千万不要错过这次难得的展览机会哦!

展览时间:2017年3月31日——4月30日

展览地点:广州大道中289号艺术PARK二楼岭南活力非遗艺术馆

主办单位:岭南活力非遗艺术馆 柏林艺术馆

【记者】杨逸

【摄影】李细华

快来抢沙发

快来抢沙发