三水几代人记忆中的西南抽油以及打酱油的美好时光

【中国饮料之都】栏目:三水三江汇流,水资源丰富,水质优良,饮料行业历史悠久,源远流长,“中国魔水”健力宝、青岛啤酒、伊利、百威、红牛、可口可乐、杨协成等国际饮料巨头先后落户。2010年9月,三水被中国食品工业协会授予“中国饮料之都”的称号,成为国内唯一的“中国饮料之都”。你知道这些背后还有很多动人的故事吗?

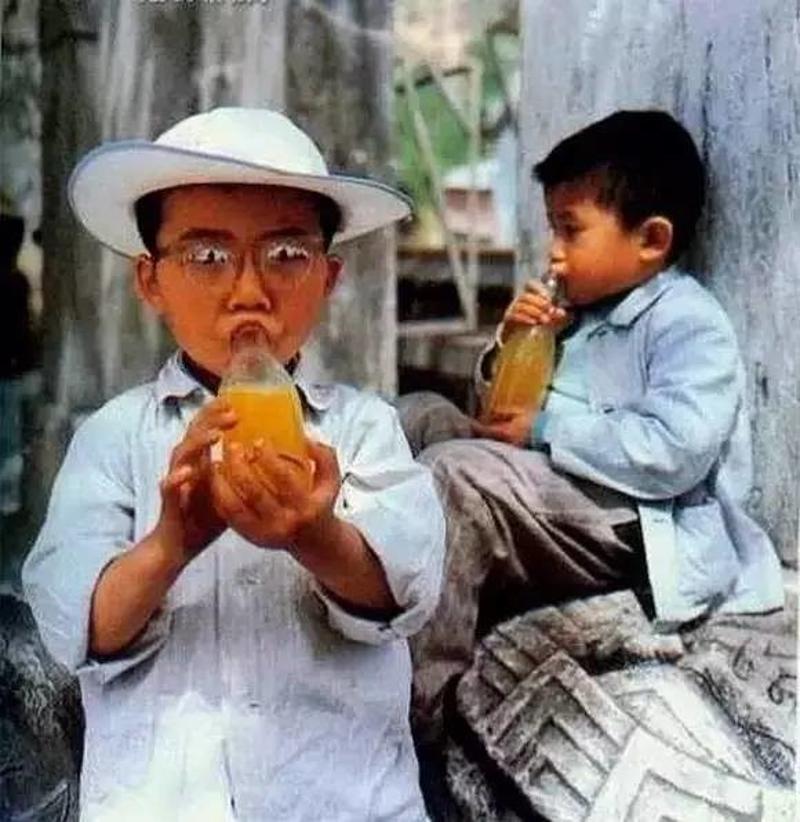

对年轻一辈来说,“打酱油”是再熟悉、常用不过的互联网用语,但只有三水人才知道,“西南抽油”和“打酱油”曾经是三水几代人童年的共同记忆。

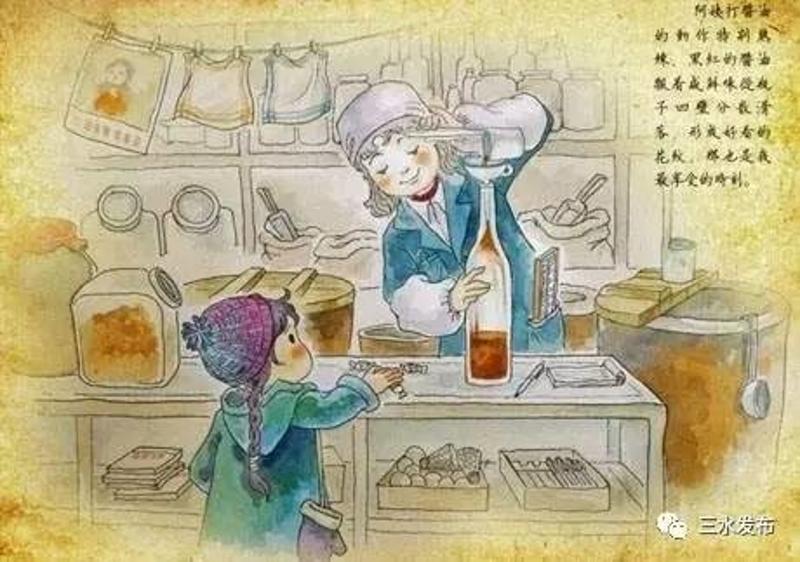

还记得细细个以前,酱油都是散装的,商店里会有一个高高的大缸,每次有人买酱油都需要用一个长把的勺子探进酱油缸里,装起一满勺,再用漏斗罐进瓶子。阿姨打酱油的动作特别娴熟,把油飘着咸鲜味的黑红色酱油缸里捞起来,那是童年独有的味道,想起来满怀幸福的味道。

一声"阿姨,我要打酱油!"是否将你带回了你的童年时代?

如今,随着瓶装酱油越来越普遍,市民不用再提着罐子去打酱油了。但是这段回忆却不会随之褪色,我们将顺着时代的脉络,重温“西南抽油”带给每位三水人独有的温暖回忆。

西南抽油乃佛山的酱油始祖

关于酱油,有一个传奇的民间传说。明末清初,西南有一对乞丐夫妇,夏太和吴氏,他们偶然把吃剩的黄豆、面粉放在破罐里。几天后,这些食物长出了一层霉菌,夫妇俩不舍得丢掉,便在罐中加上食盐腌制,拿到太阳下晒,后来,罐里出现了豉香味的液体,浓香扑鼻,加入饭里美味可口。

这一发现很快传遍大街小巷,西南人把它称之为“抽油”。尽管是传说,但是在西南的酱油行业里一直有夏太是酱油始祖的说法,并将她称为夏师傅。解放前,酱油行业每年都会举行活动和仪式,纪念她的诞辰。“西南抽油”也成了佛山的酱油始祖。

历史回顾:酱园在大浪淘沙中生存

近代三水圩市众多,乐平三江、芦苞均曾是商业繁华之地。

2012年,麦国培从中国嘉德秋季拍卖会上,寻回了一本1913年出版的万国“黄页”——《万国寄信便览》。这个厚厚的大部头中,记载了广东省三水西南超过1000家商店的店名、主营业务、门牌号及地址。

如今的海傍牛圩雕刻着历史的印记。

菜仔街、海傍牛圩、武庙口、水果街、永兴街、云秀里等三水人耳熟能详的街名,100年来几乎没有变化,每一条街上均配有地址的英文版。

据记载,清朝时期,三水有几十间酱油作坊,经过民国的战乱动荡,解放后只剩下五间比较大的酱园,分别是三和酱园、三兴酱园、矩隆酱园、信昌酱园、又成酱园,后来五家酱园合并成为西南酱油厂。

重温辉煌曾经:三水酱油远销海外

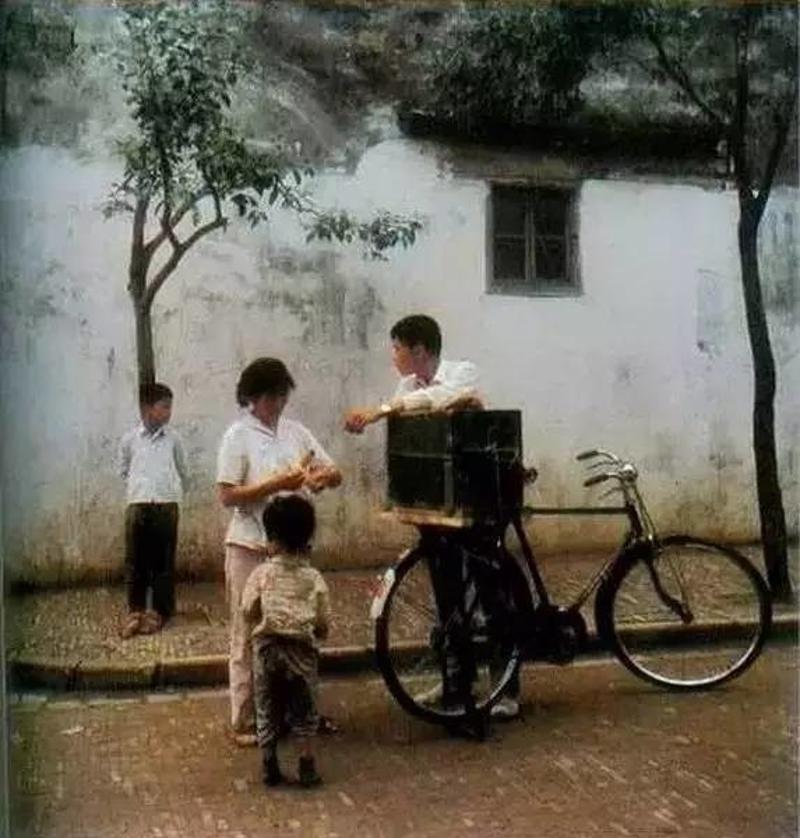

上世纪90年代,三水的三和酱油曾远销海外。这是1997年拍下的。

上世纪九十年代,是三水的三和酱油(现在已更名为"风行酱油")最辉煌的时候,那时候的产品出口香港、东南亚、日本、加拿大,是三水华侨必带的伴手礼,承载着海外三水人浓浓的家乡情谊。

三和酱油曾经是三水家家户户必不可少的传统味道。如今,三水30岁以上的市民都对三和酱油的印象都十分深刻。“小时候经常拿着罐子到供销社打酱油。”是很多三水人童年时经历过的有趣回忆。

网络图片

风行酱油的董事长龙志麟

小时候家里生活比较艰苦,一碗热气腾腾的米饭,加上古法酿造的酱油,拌上猪膏(猪油),一大碗下肚就能获得满满的幸福感。

古法与传承:让熟悉的味道流传下来

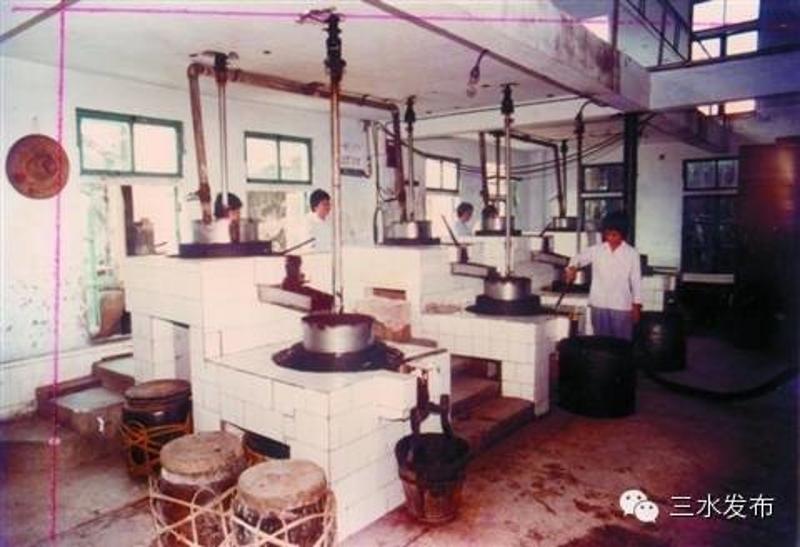

转制前,风行酱油的厂址在西南人民三路,厂址有上百年历史。从三和酱园到西南酱油厂,再到三水县食品厂,后来演化成广东三和食品有限公司,曾是三水最大的食品生产、加工基地。

再往后的岁月里,从食品厂走出过金嗓可乐、佳乐豆奶、风行汽水,都是风靡整个三水的饮料,如今,这些产品都已退出历史的舞台,却成为一代三水人不可磨灭的共同回忆。

网络图片

2001年,食品厂搬迁到如今的董营村大路口,并更名为佛山市三水风行食品有限公司。这里依然坚持用传统技艺生产酱料,酱油的生产周期是半年到八个月,黄豆酱的周期是三个月,连最简单的醋,也至少需要一个月的时间。

走进风行酱油的工厂,酱油香味扑鼻而来,走进晒场,一个个红褐色的瓦缸便吸引了人的目光,64个瓦缸上覆盖着一层滤网,盖着、刻着瓦缸的出厂日期,最早的一个是1978年制造的。瓦缸中的黄豆正在经历一场缓慢的生命蜕变。

在酱油生产车间里,工作人员将蒸熟的黄豆与面粉进行充分搅拌,将它们送到发酵池或者瓦罐中,并且注入盐水。接下来120天里,就是漫长的等待,黄豆与面粉缓慢发酵,霉菌发挥作用,将黄豆的蛋白质进行分解,豉香味渐渐散出。酱油就诞生了。

风行酱油的厂长陈华瑞

古法酱油酿造讲究“小缸薄晒”,黄豆中的微生物与阳光接触的越充分、时间越长,酿出来的酱油风味越醇厚。现在,风行酱油仍传承着这份酿造技艺,弘扬着这份地道的调味文化,保护着三水传统的熟悉味道。

最好的三水味道,除了需要娴熟的手艺,还需要一颗安于等待的心。你有关于三水味道的回忆吗?欢迎在右下方“写留言”和我们分享。

资料来源丨佛山日报、网络

编辑丨三水发布微信编辑小组

快来抢沙发

快来抢沙发