身边事 | 世代相传的东坑“卖身节”,不懂的人竟以为只有“湿身”…

“弹三弦,手唔停,老曲新词说卖身。往日卖身无兴趁,只为谋生买蒙巾。今日又逢二月二,眉开眼笑喜盈盈!”

又到农历二月初二,“龙抬头”的日子,东坑镇迎来了一个盛大而独特的节日——二月初二“卖身节”。

对于东坑人来说“卖身节”比春节过得还要隆重,当中“射水狂欢”就是重头戏!大家走上街头,尽情地互相泼水,祝福的水花飞溅,场面热闹壮观。

相传400年前,当时在东坑塘唇村有一家姓卢的大户,为了能赶在清明之前开耕,选定了每年农历二月初二这个农产品交易集市日,在村前贴出请农耕长工的启示,自此之后、相沿成习,没有田地、没有工作的青年,都在二月初二这天,坐在村的围篱上,头戴斗笠,身披粗布以示“卖身”、出卖劳力,等待财主雇请。有田地的财主就会前往村前挑选“卖身”青年,“卖身”因此得名和流传。

“卖身节”这一天,在东坑的街道上,不分男女,大家狂欢射水战,不论何人,均可喷射,当天水被喻为吉祥象征,人们祈盼湿了一身水,带回一年好运。

但如果你以为东坑“卖身节”只有“射水狂欢”,那就大错特错了。

文章开头,一曲独特的莞香坑土传统说唱木鱼歌《木鱼说唱“卖身节”》,就延续了明末清初400多年来的文化沉淀。还有东坑“三宝”、阴菜汤、糖不甩、白糖松糕等传统美食也源远流长,已成为东坑人世代相传的宝贵财产。传承传统文化,才是赋予这个节日的重大意义,更值得青年人关注。

今天,小编也特意来到了活动现场,带各位青年朋友一起领略不一样的东坑“卖身节”。

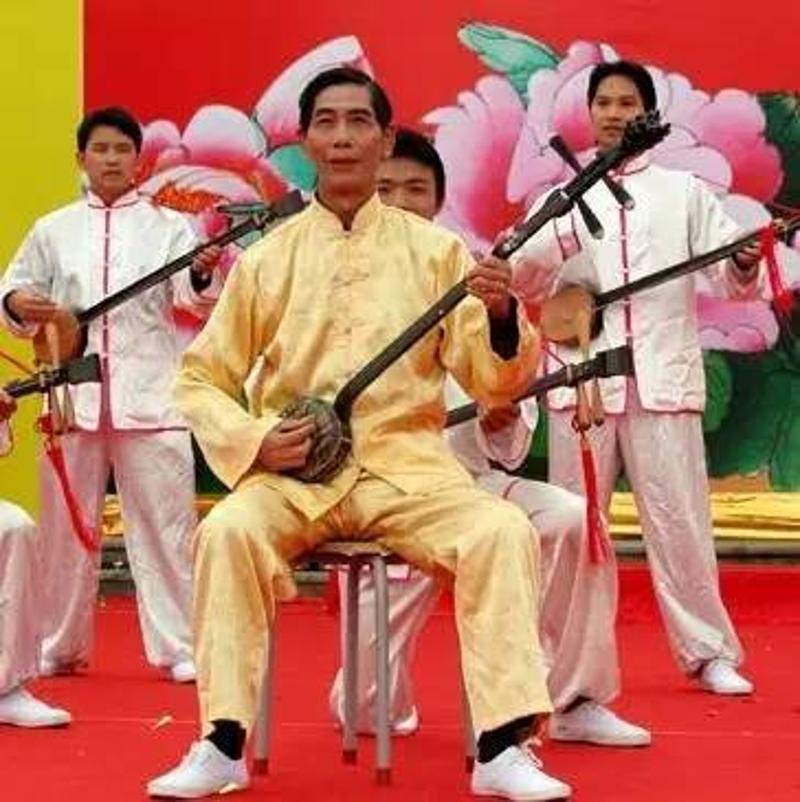

木 鱼 歌

我们在活动主场两旁的“非遗展”上,碰巧遇上了木鱼歌的传承人李仲球老师。李老师在展位上为大家介绍《农耕韵·东坑情》CD专辑、《摸鱼·木鱼歌写作与演唱教学》等木鱼歌宣传品。

李老师告诉我们,小时候他是跟着奶奶生活的,在劳动之余,妇女们便三五成群地凑在一起听木鱼歌。十来岁的李仲球在耳濡目染中,也能唱上一段。但听着木鱼歌长大的一辈人已经老了,能唱木鱼歌的也不多了,年轻人不爱听甚至听不懂,过去的莞粹几成绝唱。

“卖身节”又重新赋予木鱼歌生机。2006年东坑举行“卖身节”,李老师精心打造包装的《木鱼说唱“卖身节”》在开幕式上隆重登场,沉寂多时的木鱼歌一炮而红。

同时,为了传承木鱼歌文化,从2005年秋季开始,李老师尝试让木鱼歌走进课堂,成为全镇初一音乐课的选修课程,2007年推广至初二上学期,使更多的青少年了解、喜欢木鱼歌。

《东莞为食歌》、《糖不甩小唱》、《木棉花开》……一首首木鱼歌在东坑传扬。

糖 不 甩

相对于木鱼歌这个少数人才能精通的传统艺术,一些传统美食,如糖不甩,则是东坑老少皆宜的一道甜点。

黄阿姨和刘阿姨边揉着面团边哈哈地笑着对我们说:“在我们东坑,几乎每家每户都会做糖不甩,也不分什么节假日,什么时候想吃就什么时候做!”

传说旧时在东坑,媒人带小伙子到姑娘家相亲,如果姑娘看中了对方,就会亲手做一碗糖不甩给小伙子;如果相反,姑娘就委托家人端出一碗蛋散,寓意为“散”。这个故事也传遍东坑的大街小巷,几乎每个东坑青年人都能讲出来。

在“非遗展”,我们看到黄阿姨和刘阿姨的摊位前排了长长的队,无论是东坑本地人还是外来人,都想一尝地道的东坑糖不甩。才到下午两点,我们再去时,糖不甩已经售罄了。

坑 土 风 情

东坑市场是镇内最大的市场,每天早上这里被前来买菜的人挤得水泄不通。那里还保留着很多八九十年代的元素,有些角落可能连当地人都不曾留意。

二月初二这一天,商户陆续摆卖各种有趣的商品,很多本地人和游客都过来“荡墟”。市场对出的东坑桥一带,还有很多手工艺品出售,亦是文化遗产的展现。

“玛仔明”家的蛋散王,“咸鲜婆”家的腌黄瓜、杨桃、鸡屎果……都是东坑几代人的回忆,也只有在东坑人的带领下,才能品尝得到那么地道美味的东坑特色小吃。

志 愿 服 务

此外,为做好东道主的职责,热情服务各方宾客。阳光灿烂,暖心大增,正是东坑志愿者在行动;东坑团委、镇志愿协会全天组织40余名志愿者在二月初二东坑“卖身节”全天,设置爱心驿站。

来自东坑青年射水队的小苏:这是我第三年参加东坑“卖身节”了,每一年我们都组件了一支青年队参与,团结一致的我们总是人流中的最强阵容。

来自谢岗镇的萍萍:在网上看到有关东坑“卖身节”的活动信息,特意过来这边看看,结果真没让我失望,特别是那个糖不甩,真的很好吃!

来自东坑一家企业的员工小贝:这个活动很有趣,在东坑工作了几年第一次参加。让我更加了解东坑,喜欢上东坑。还不怎么熟悉粤语的我,现在已经会哼几句木鱼歌啦~

……

今天,小编带大家游览了一遍东坑“卖身节”现场,体验、学习了东坑的传统文化。愿这些宝贵的财富得以传承,更多的青年朋友能够关注传统文化,保护传统文化,传承老一辈留下的宝贵遗产。

- THE END -

编辑:娇、玮

美编:尚才、甘露

快来抢沙发

快来抢沙发