纳尼?台山下川岛王府洲是南宋皇朝最后的遗址?

◆核心提示

“人们只知道下川有个王府洲旅游区,却不知道‘王府’的来历和历史意义。”对于许多去过江门台山下川岛的游客来说,这里有沙滩海浪,风景迷人;不过,当你走出景区到海岛的村庄里转转,就会发现另一番风情,不少村子早在宋朝就已立村,悠久的历史诉说着一段鲜为人知的故事。

2016年11月16日,微信公众号“台山市旅游局”登出赵福坛教授关于下川岛的一段故事,讲述张世杰残部在下川岛上建立南宋最后一个王府,下川岛王府洲就是南宋皇朝的最后遗址。

下川岛上,有南宋皇朝最后一段没有写完的历史?此文经过网络传播,引发媒体关注,江门范围的赵宋后裔则提供了一些重要信息,认为下川岛赵氏是由五邑地区迁移繁衍,这与川岛赵氏系南宋残部说法相悖,究竟这段历史真相如何,记者前去实地探究。

◆新说:张世杰残部来到下川岛?

众所周知,崖门海战,南宋灭亡。范文澜所著《中国通史》说:“宋军大败,陆秀夫见无力挽回,抱帝昺投海死。……张世杰拥杨后乘小船突围而出,招集残部,图谋再举。四天后遇大风,海船覆没,张世杰等死在海里。宋朝这支残存的抵抗力量,也完全覆没了。”

“其实不是,张世杰残部在海上遇台风并未全军覆没,他继续带领这支残存的抵抗力量乘船到了下川岛,在一个小洲屿上建立南宋最后一个王府,这个小洲屿叫王府洲。”在下川岛上,记者电话连线广州大学教授赵福坛,他认为,南宋最后一段没有写完的历史需要补上――广东台山下川岛王府洲是宋皇朝的最后王府。这是一个重大历史发现,不过,还须进一步严谨的论证。

位于珠江口西岸的下川岛,面积98平方公里,人口近二万,古时称为川岛湖或穿洲湖。出生在这里的赵福坛非常熟悉岛上情况,他说,下川岛史迹丰富,除王府洲地名外,还有塔边村的赵氏宗祠和昂甫赵公祠,南澳村的附马方公祠和学士方公祠,水洋村的学士方公祠、淡水坑村朝列大夫陈公祠、芙湾村的周氏宗祠以及南澳村的豫章罗家塾等,其中“王府” 、“附马” 、“学士” 、“朝列大夫”等均为南宋朝廷中央的官职,非一般地方官。“由此可证,南宋最后王府在下川岛,岛上诸姓亦多为宋代王亲国戚及忠臣将士之遗民。”

赵福坛说,王府洲上仍留有宋朝遗址:升旗石、点将台、练兵场以及农耕土地等,这是世代相传的事实;下川人有自己独特的语言,不讲台山话,还称大陆上的人为“蛮嗓佬”,“这完全是站在大宋皇朝来视台山大陆人为南蛮人。这正好也说明下川人是宋人后代。”

“单单依靠自然资源的旅游开发是低级的”,从2011年开始,赵福坛多次向川岛的政府部门递交建议,希望以此挖掘下川的文化底蕴开发旅游资源,虽然得到积极回应,但始终未有实质进展。

◆探访:塔边村赵氏系明朝迁来

按赵福坛所述,下川岛上赵氏应是南宋遗民?微信公众号上这说法引起江门本地赵宋后裔的注意。下川岛上,居民赵姓最多,又以塔边村最多,有千人之多。2016年12月9日,记者随赵氏宗亲来到塔边村赵家白家中。这一天,在外工作的家白,邀来各地赵氏宗亲,为父亲八十大寿祝寿。在他家中,记者见到了该村两个分支的族谱,同行有研究赵氏族谱的专家数人,以及下川文化站站长黄瑞斌。

塔边村究竟何时开始有人居住,无从稽查;据《台山县志》和《下川镇志》记载及历代相传,因元朝末年有先人在塔边村东面建有一座古塔,该村就在塔的旁边,故取名塔边。随着塔边村的兴旺,下川各地的赵氏兄弟迁入,这里成了赵姓为主,间有区、李两姓共存的村庄。

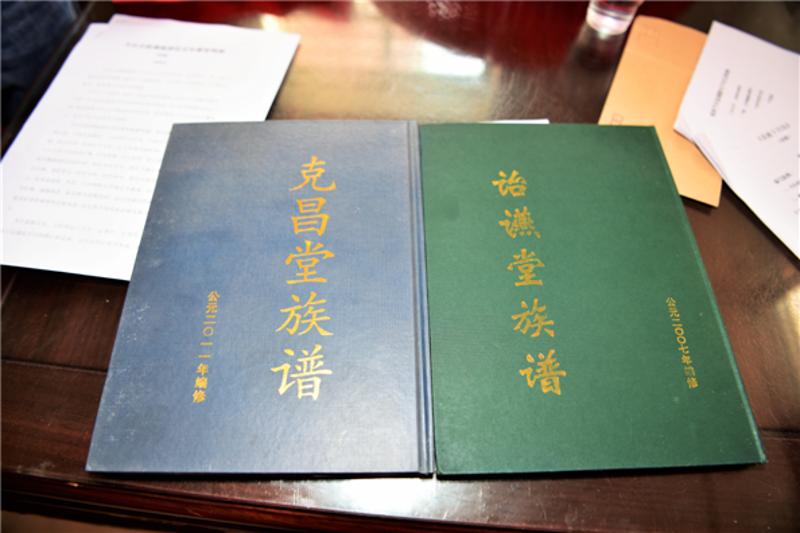

在这里,赵氏宗祠神位上写着:“天水堂上历代祖先”,赵福坛说,“天水一朝”是指赵宋皇朝,“天水”是赵匡胤发祥地,这正是赵宋后裔的证明。来到塔边村的赵氏族谱专家仔细查看了塔边村的《克昌堂族谱》和《诒䜩堂族谱》,据记载,这里的村民确是赵宋后裔,不过,都是明朝才迁到下川岛。

据记载,塔边村赵姓同属太宗赵光义后代,但迁入先祖却是分属两个支派。居住在该村坑尾的部分村民,奉新会慈溪琮道公为始祖,供奉的赵氏宗祠叫诒䜩堂,俗称坑尾祠堂;居住在该村横迳的赵姓,始祖是赵士绿,宗祠叫昂甫赵公祠(昂甫是赵光义第十世孙必弘的字),这一分支从台山田稠迁居新会慈溪后迁到下川。两大分支各修有族谱,两大祠堂并排而立,它们都曾被用作乡政府和小学。

◆考证:南澳村与南宋渊源颇深

随后,记者又去到南澳村,该村就在王府洲景区背后。南澳村所属的联南村主任方国科做向导,一行人走访了南澳村学士方公祠、豫章罗家塾、驸马方公祠(重修)等文化景点。

据载,南澳村始建于唐宋年间,因该村建在下川岛南面的一个海边澳地上而取名,世居村民主要有方氏、罗氏。方氏是最早迁过来的。据载,“学士方宗一奉命册封交趾(越南),旋帆覆命,舟抵下川”。方宗一是宋理宗(1225-1263年)宋龙图阁学士,度宗皇帝即位时1265年,嘉其功,下圣旨“宣泽南交”,赐以茔田第宅。后子孙不忘下川,由福建莆田迁居广东新会司前马涌村,又继续南下下川岛定居,子孙为纪念方宗一,在南澳下低村始建学士方公祠。

在南澳小学旧址,方国科指着偌大的一片地告诉记者,这里就是驸马方公祠的旧址,以前非常宏伟壮观的一座建筑,拆掉了;现在重修的驸马祠离此不远,已是现代建筑样式。

这“驸马方公祠”,是纪念驸马方道盛所建。方道盛,生于南宋理宗淳祐五年乙己(1245年),度宗二年(1266年)为进士,配赵庄懿公主,为当朝驸马。赠金紫光禄大夫。崖门失玺后,杨太后令“诸皇亲择居”,公遂往南海携家眷迁至冈州(今新会),平康都(今开平百合茅岗)定居,后分居古宅。后裔方思寿从开平古宅首迁下川南澳上高村。

南澳村第二大姓罗氏,唐宋年间从江西吉安迁移至南雄珠玑巷,又从台山海宴迁移至下川。走进始建于民国的豫章罗家塾,可见其和“后珠玑巷”良溪古村同宗,是罗贵后代,因南宋“胡妃之乱”而南迁,同样和南宋有渊源。

此外,下川岛上较为出名的还有淡水坑村朝列大夫陈公祠,不过,朝列大夫是文散官名,金始置,元明两朝皆有,反而不是宋朝的官职名。

◆思考:下川历史文化旅游如何开发?

联南村主任方国科告诉记者,村里最大的集体收益,是在王府洲景区内与外地投资者合作开发的一间酒店,每年能带来数十万的集体收入;每年冬季,都有北方的老年人来此避寒,租住在南澳村中,为村民带来一些收入。而在稍微远离景区的塔边村,集体年收入只有几万元,与海岛旅游开发的巨大收益无缘。年轻人在外发展,岛上剩下家中老少成了海岛村落的常态。

实际上,除了联南村委会的上高村、下低村、南澳湾村、东湾大澳村等少数村落仍生气勃勃外,下川岛其他村落正在日渐萧条。外出务工的年轻人越来越多,回家的年轻人越来越少。搬离村落进城居住的人越来越多,回村居住的人越来越少。如大汪村,现已无人居住。

在2016年进行的《广东省自然村落历史人文调查》中,川岛文化站进行调查后建议:要关注和重视下川岛的弃家进城现象,采取发展和补救的措施,创造条件,加大改善下川生活生产环境的力度,改变下川人口只出不进的现状,杜绝无人村的再产生。

“海岛搞旅游开发繁荣起来,岛民却一直负担着物价高涨和外来侵扰,没有发展空间,留不住年轻人。”赵家白外出工作多年,道出了岛民的忧虑。

“想要留得住人,发展很重要,改变生活生产环境很重要。”“我们希望下川各村落能建设成像浐湾白沙新村那样的村容村貌,相信就一定能把根留住。”调查建议,在国家支持发展江门大广海湾经济区中,明确规划定位,重点打造王府洲海滨旅游区,以皇朝文化体验为特色,将南澳村打造成“学士村”、“驸马村”正适合规划定位,,其他有文化历史资源的村落也可循此路径觅得生机。

【来源】南方+原创

【记者】杨兴乐