传说中的坡头墟到底有多大?

12月15日,湛江市民俗文化暨“坡头墟大”传说研讨会在坡头区举办,该研讨会由市民俗文化研究会、坡头区文广新局主办,坡头区文化馆、坡头区非物质文化遗产保护中心承办,坡头区麻斜文物处协办,来自我市各地的民俗学者,广东海洋大学、岭南师范学院等高校教授,坡头区非遗传承人等30多人出席。研讨会上,专家、学者纷纷就“坡头墟大”这一传说进行研讨。

非遗项目体现出“坡头墟大”特色

黎明湛江市非遗办副主任

“坡头墟大”是一个内容丰富多彩、美丽多样、深受人们喜爱的传说,也是一段历史的真实记录、一种特有的人文精神、一份美好的期望和追求。

坡头是湛江文化,尤其是民俗文化发展的交叉融合之地。多年来,关于“坡头墟大”传说有数百个。说它是一段历史的真实记录,基于坡头的历史和特有的大圩、大市场,及现在的湛江大海湾、大海东。说它是特有的人文精神,基于坡头人的大气。坡头三面环海,大渔场、大农场,被誉为“大富大贵”之地。说它是一份美好的期望和追求,基于中华民族向上、向好、向善的传统,是一份虔诚的祈求,是一个美好的愿望,表达了当地人对美好生活的向往和追求。

坡头的非遗项目也体现出“坡头墟大”的特色。目前,坡头有3个省级、4个市级、7个区级非遗项目,这也印证了坡头墟商贸、传统手工、饮食业发达的历史印证。

“趁墟文化”从农业经济转向小农商品经济

李土寿民俗学者

“坡头墟大”这句民间俗语,起源于具有500多年历史的坡头墟,至于出于何时何人,现在已无从考究。本来随口而出的一句话,竟然不胫而走,一语风行,从此成为坡头名片式的语言。

此语流行,很能唤起世人对“趁墟文化”的集体记忆。古人认为,日中为市,聚则盈,散则虚。虚与墟同音,虚散了,交易之地仍在,故后人就沿用这个“墟”字。

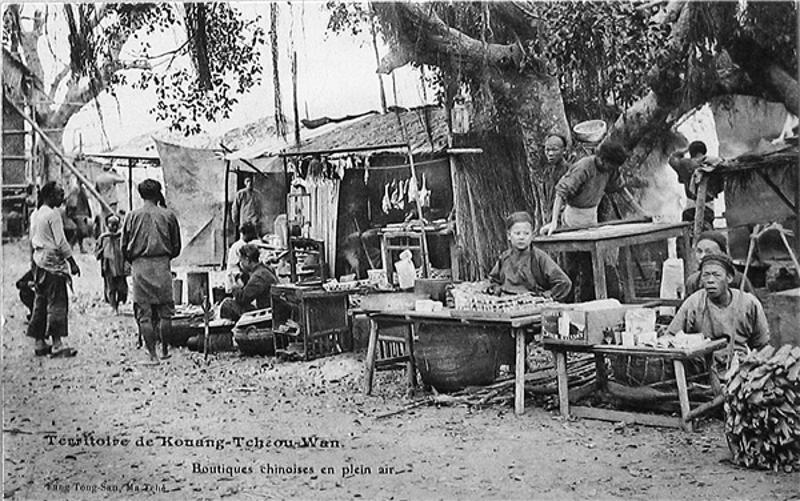

墟也叫圩,意为集市,两广人称趁墟,北方人称赶集,川黔称场,江西称墟,湖广称市,就是现代人所谓的“逛街”。宋或明朝以前,坡头墟被作为贸易之处,是“于村围适中之地,架木为梁。覆矛代瓦,以蔽风雨”。

史载,明永乐二年(即公元1404年)形成了坡头墟,三条狭窄小街——“老街(后改为东风路)”是墟上最繁华热闹的一条街市,售卖席、包、麻类用品,兼有药、盐、土产糖等副食品店;“谷行街”以售卖谷物、花生油、黄豆、烟叶等为主;“鱼街(后改为胜利路)”以卖鱼为主,兼卖日常食物。

至明末,坡头墟商业有了长足的发展,各地商人纷纷在此开商店,还有走乡串户的商贩。坡头墟成为方圆数十里名声显赫的墟市。

本世纪初,坡头墟仍然是最繁华的地方,发展出不同的故事。墟,作为一个自然经济结构,其实是如今坡头从农业经济转向小农商品经济的重要滥觞。

商贾云集“坡头墟”并非夜郎自大

李上池坡头民间学者

有一种说法,“坡头墟大”,翻译自法语,是当年入侵“广州湾”时法国人说的,意思是坡头的墟很大,人多。是法国人对坡头人的一种评语。

另一种讲法,是一种比喻。坡头墟地处黄坡、龙头、乾塘、南三、麻斜等镇的中心地带,当年吴川、电白人到霞山(西营)、雷州、徐闻、海南必经坡头墟。石门大桥那时还没建成,雷州、徐闻和海南一带的人到广州,也要经过坡头墟。坡头墟的规模比黄坡墟、吴阳街等古老墟市的面积都大。

坡头墟日一般在早上6点便开市,有时趁墟到深夜才结束。上世纪七十年代前,这里交通不发达,趁墟赶市没有车坐回家,大家都是早上出门,晚上到家,趁了一天的墟。

几十年前的坡头墟已经相当繁华,名声响遍世界。上世纪八十年代,不少外国人寄信到坡头墟,直接写“中国·坡头”。由此可见坡头的影响力。

在经济普遍落后的旧社会,人民趁墟上一个诺大的坡头,惊叹“坡头墟大”,虽然夸张了一些,但并非井底之蛙、夜郎自大。受当时的局限,“坡头墟大”流传开来,不无道理。

随着海东新区和坡头镇的大规模开发建设,坡头墟的发展掀开新的一页,书写更加光辉灿烂的篇章,坡头墟的明天将会更加美好、更加迷人。