“海上传奇”丨11位潮汕手工艺人影像档案抢先看

![]() 记者 2016-12-08 16:19

记者 2016-12-08 16:19

湿版火棉胶摄影术 穿越时空与传统对话

华润置地汕头公司联合大乾艺术机构发起建立的《潮汕民间艺术影像档案馆》,邀请艺术家骆丹以传统的湿版摄影技法拍摄的11组老艺人的影像,即将于12月10日在华润汕头营销中心展出。

与我们以往所见的照片不同,用湿版火棉胶摄影术拍摄的照片呈现出一种悠远的时空感,仿佛穿越回到过往,与传统潮汕手工艺人的对话显得更加亲近。

据了解,湿版火棉胶摄影术在1851年由英国伦敦一位雕塑家阿切尔(Fredrick Scott Archer 1813–1857)发明,他将硝化棉溶于乙醚和酒精的火棉胶,再把碘化钾溶于火棉胶后马上涂布在干净的玻璃上,装入照相机曝光,经显影、定影后得到一张玻璃底片,这个发明曾在摄影行业中独领风骚三十余年。

湿版火棉胶摄影术的工艺复杂,能真正将此工艺发挥好的艺术家寥寥无几。这11组珍贵的相片将湿版火棉胶摄影术与传统工艺恰如其分地融合在一起。

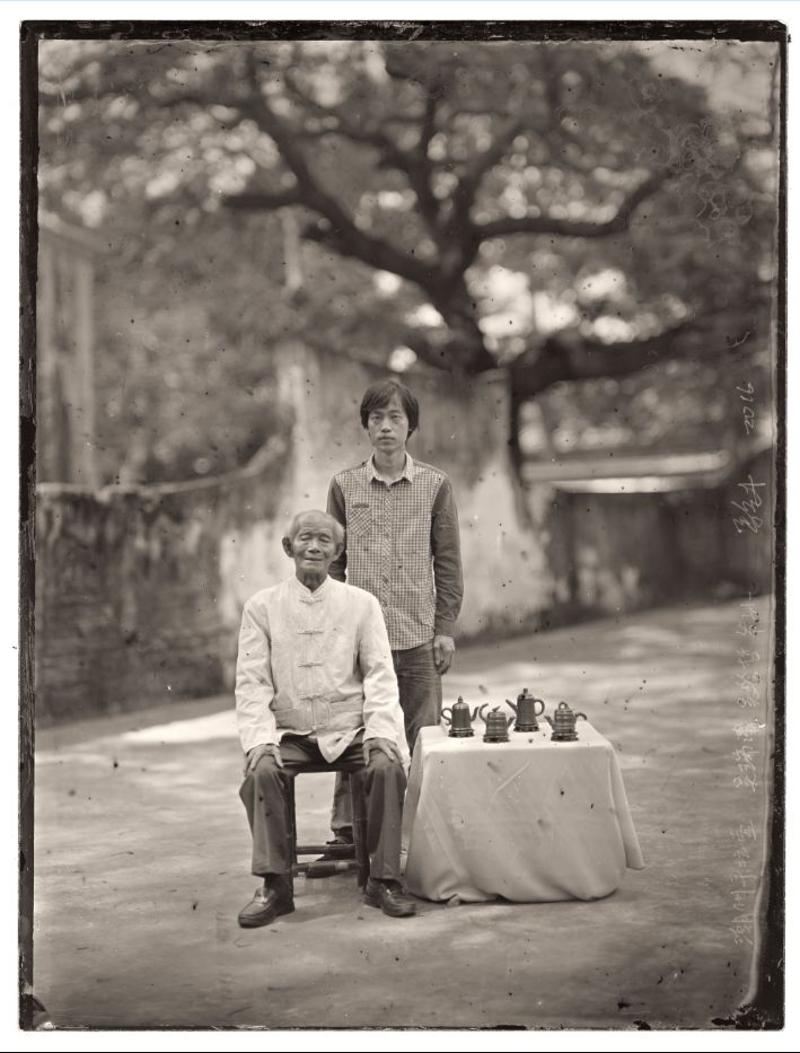

潮州手拉壶传承人:吴瑞深 吴晗哲(爷孙)

潮州手拉壶是整个工夫茶艺的主角。

吴瑞深是潮州市工艺美术大师、陶瓷艺术家、广东省工艺美术协会理事,中国收藏家喜爱的陶瓷艺术大师。1934年出生于潮州市枫溪制壶世家,是潮州百年老字号“源兴炳记”的第4代传人,从事手拉壶的研究创作至今已有50多年。

他师法古人又推陈出新,手法富于变化,追求精、奇、特,作品造型优美、圆润灵巧、线条流畅,独具神韵,倍受海内外游人、玩壶家和收藏家所青睐。“源兴炳记”人才辈出,第6代传人吴晗哲所制潮州手拉朱泥壶以风格鲜明、制作精美著称,已成为壶艺爱好者们热捧的收藏新宠。

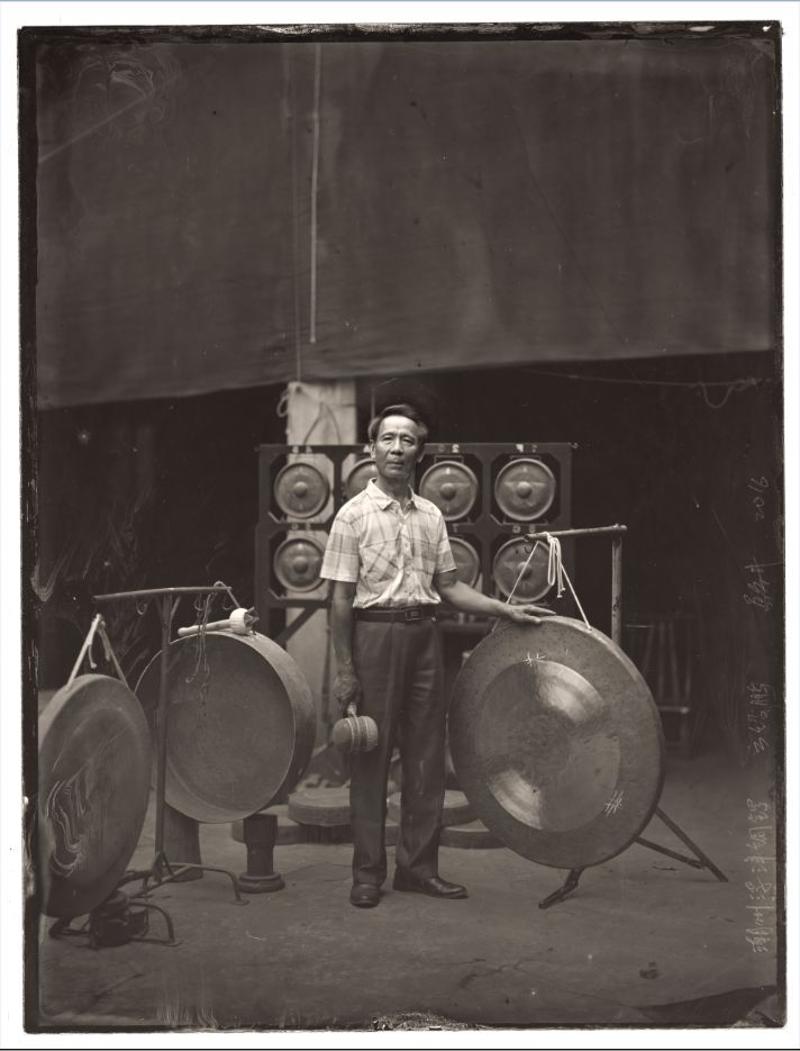

潮州浮洋铜锣传承人:方绍鹏

潮汕响铜乐器(包括锣、钹、铃等)以浮洋方潮盛最负盛名。

早在150年前的清道光年间,潮安浮洋仙庭村先民已经创办了驰名于潮汕的方潮盛铜锣作坊,其响铜乐器产品音色、音量、音准俱佳,尤以曲锣、深波等技术最为精良。老艺人方俊仕一锤定音的精湛技艺,令人赞叹不已,至今仍被传为佳话,故有潮汕“铜锣王”之称。

精湛的技艺代代相传,方潮盛铜锣技术如今已传至第5代传人方绍鹏、方绍龙、方培明,更呈“青出于蓝而胜于蓝”之势,所制作的铜锣不仅在福建、梅州等地供不应求,还远销海外,在美国洛杉矶证券交易所等异国他乡敲响。

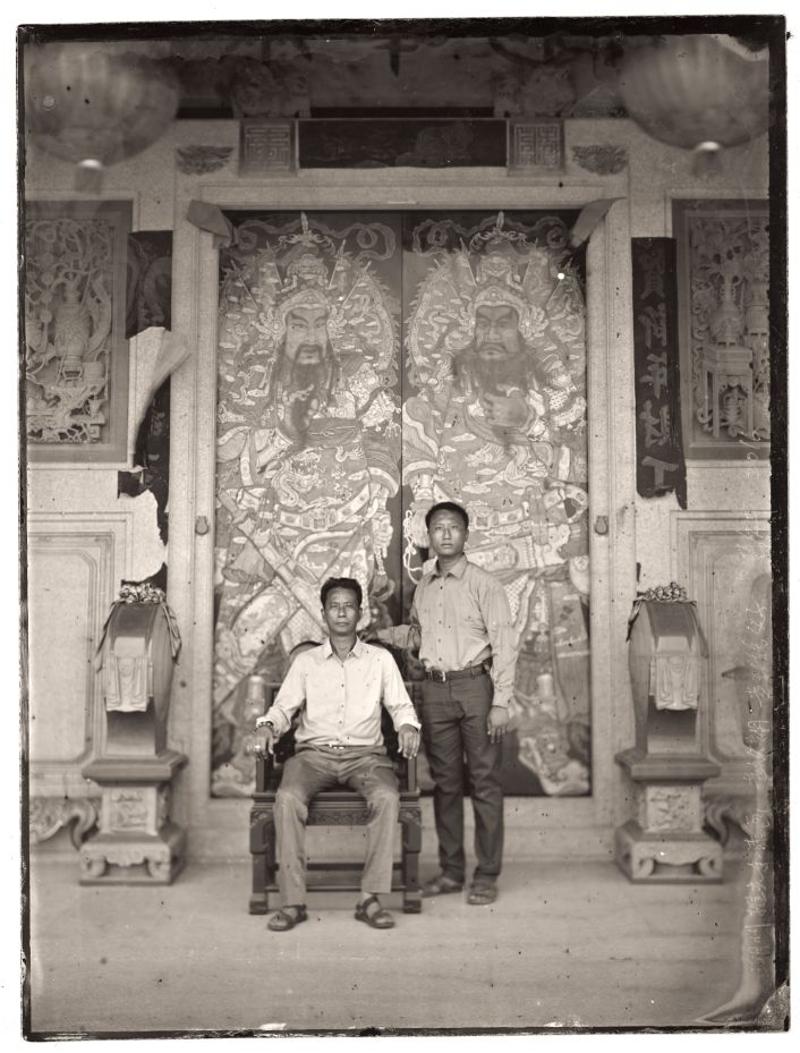

潮州推光金漆画传承人:黄裕刚 黄铭秋(父子)

“潮汕厝,皇宫起”,潮汕民居历来重视装饰,但凡有点经济能力都会在居住环境上下足功夫,于是潮汕民居就成为潮汕民间工艺的集中展示场所,金漆画就是其中的一种独特的民间工艺。

金漆画采用金、银粉在黑漆画面上描绘,庄重而朴实,独具特色。金漆画早在唐宋代就初具雏型,技法较为简单。明代,漆画工艺已较为成熟。清代,随着潮汕地区古建筑的兴盛,金漆画与金漆木雕已共同被广泛应用于寺庙、祠堂等建筑及家具、神器日用品的装饰之中,具有浓厚的地方特色,在我国传统的漆器髹饰工艺中独树一帜。

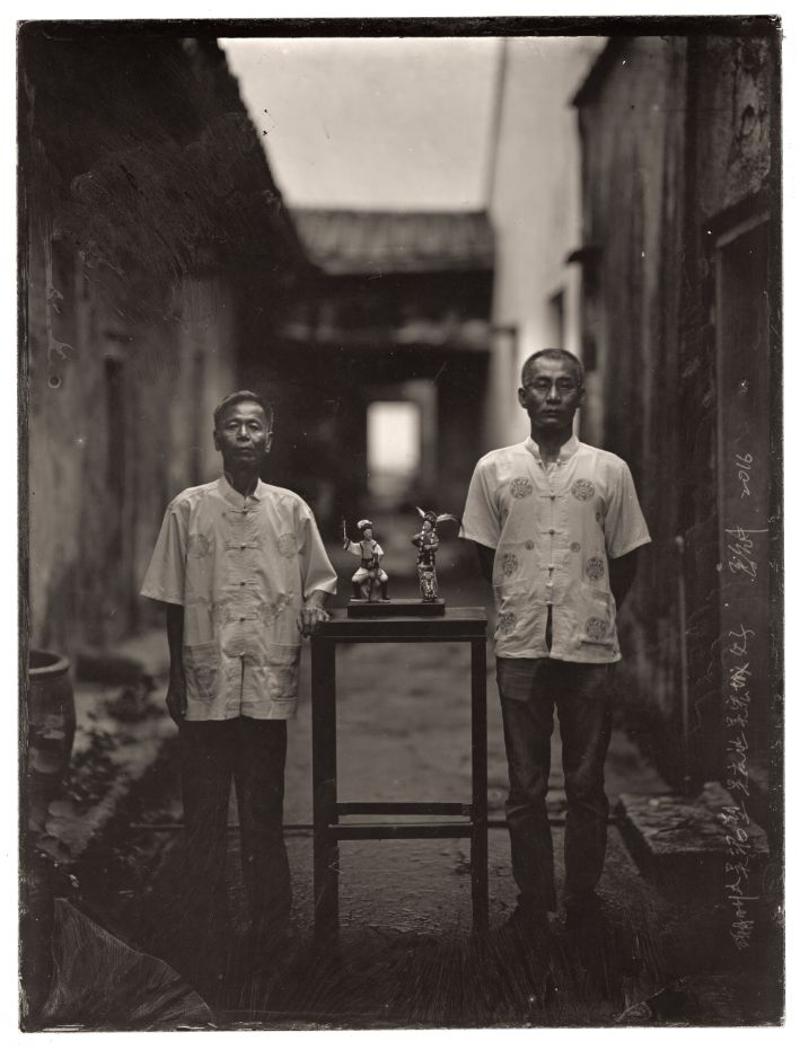

潮州大吴泥塑传承人:吴光让 吴宏城(父子)

大吴泥塑历史悠久,至今已有700多年的历史。

南宋末年,曾随父亲在江苏无锡经商并学会了惠山泥塑艺术的福建漳浦人吴静山,南迁入潮至此定居,以制作泥塑玩具为生,从此此艺代代相传,不仅引来四面八方的商人到此采购,而且他们还在浮洋镇开设一条“翁仔街”,“翁仔街”的俗名至今犹存。

吴光让是大吴泥塑第23代传人、广东省工艺美术大师、高级工艺美术师,几十年来醉心于传统泥塑艺术,全面系统掌握了大吴泥塑“捏段”、“镶手”、“着衣”、“彩饰”等一系列制作技法。他的大儿子吴闻鑫和小儿子吴宏城也都是大吴泥塑的第24代传人,如今一家人正在继续着泥塑世家的传承。

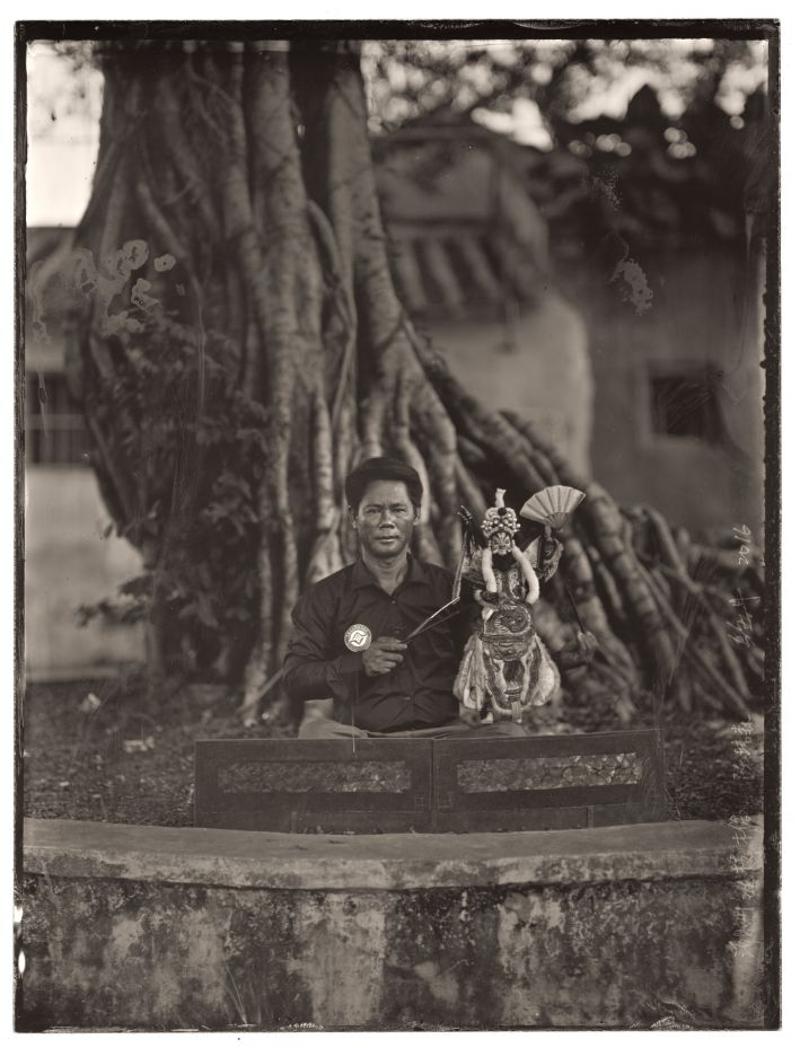

潮州铁枝木偶传承人:陈培森

潮州铁枝木偶俗称"纸影戏",是中国木偶艺术的稀有品种。主要系南宋时随中原移民从福建传入的皮影戏衍变而来,形成于清代。其发展过程是由平面剪影逐步经历了"阳窗纸影"、"因身纸影"而成为现在的木偶,故操纵仍保持皮影的特点而称为铁枝木偶,它因剧目、唱腔与潮剧相同,其制作和表演也有戏曲的特点,被称之为"微型潮剧"。

陈培森16岁即开始从事铁枝木偶制作和操作表演,有20多年的丰富经验,是潮州金石龙阁木偶剧团团长。1993年,其操作表演的木偶戏被选送参加德国、奥地利世界国际木偶节,后又被选送参加白俄罗斯别洛维日国际木偶节和南斯拉夫第七届儿童戏剧节,并分别获“创新奖”和“艺术团体大奖”。

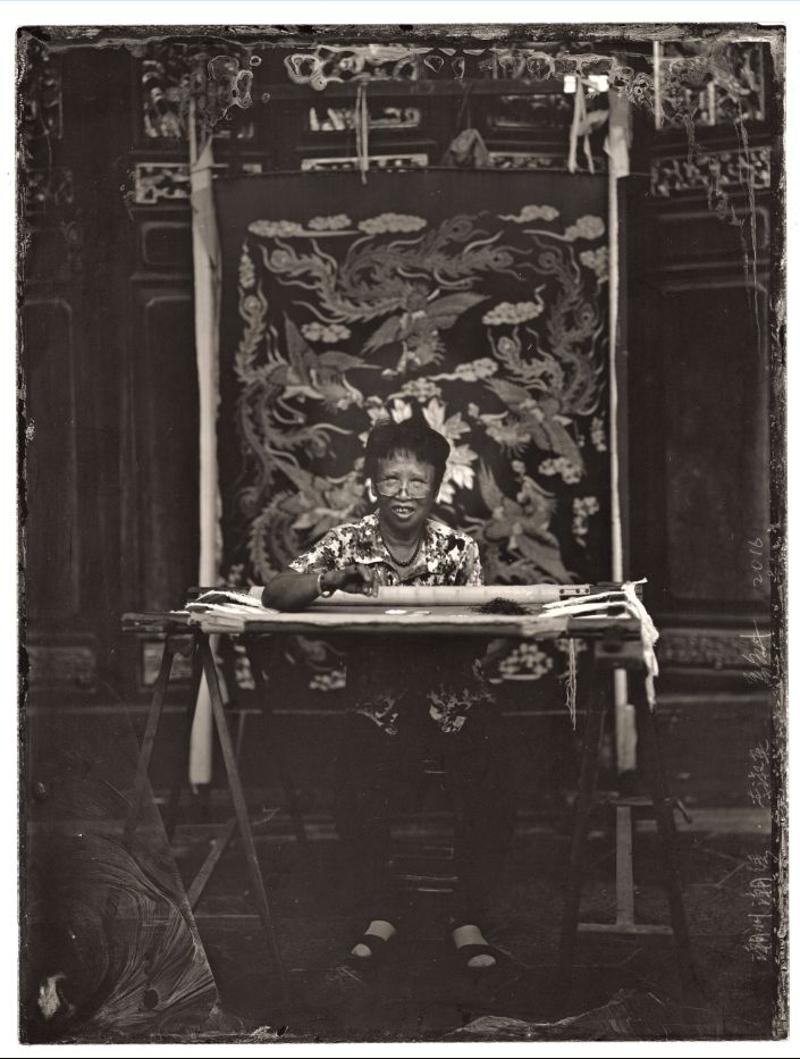

潮州潮绣传承人:李淑英

潮绣是广东刺绣的一个重要体系,在全盛时期,其声望比广绣并不逊色。清乾隆《潮州府志》曾经说:“潮州妇女多勤纺织,凡女子十一二岁,其母即为预治嫁衣,故织绣之功,虽富家不废也。

李淑英1948年出生于潮州,祖辈四代人从事刺绣艺术,八岁随父亲李文龙学艺,1990年被国家授予特级绣师,曾获选“中国十大民间艺人”之一,是潮绣艺人的代表。她的针法古朴大气,又能保持潮绣传统的富贵堂皇气象。潮州为了表彰她的艺术成就,还特意在市区古老的甲第巷清代大宅中为其开设艺术馆。

潮州麦杆画传承人:方志伟

麦秆画因其制作材料为麦秆而得名,是一种洋溢着浓厚乡土气息的民间剪贴艺术,象征着吉祥和丰收。

受潮汕“种田如绣花”的传统文化影响,潮州麦秆画集刺绣的纤细、国画的韵味、油画的浑厚以及水彩画的清丽于一身,具有很高的观赏价值和收藏价值。

潮州麦秆画省级传承人方志伟从事工艺美术专业近40年,是高级工艺美术师,工艺美术大师。他在继承潮州麦秆画传统工艺的基础上,融合潮绣、木雕、泥塑、国画、油画的艺术精华,进行改革与创新。代表作《潮州八景图》获第五届中国国际文博会特别金奖,《汉学家饶宗颐》获中国工艺美术“百花奖”金奖。

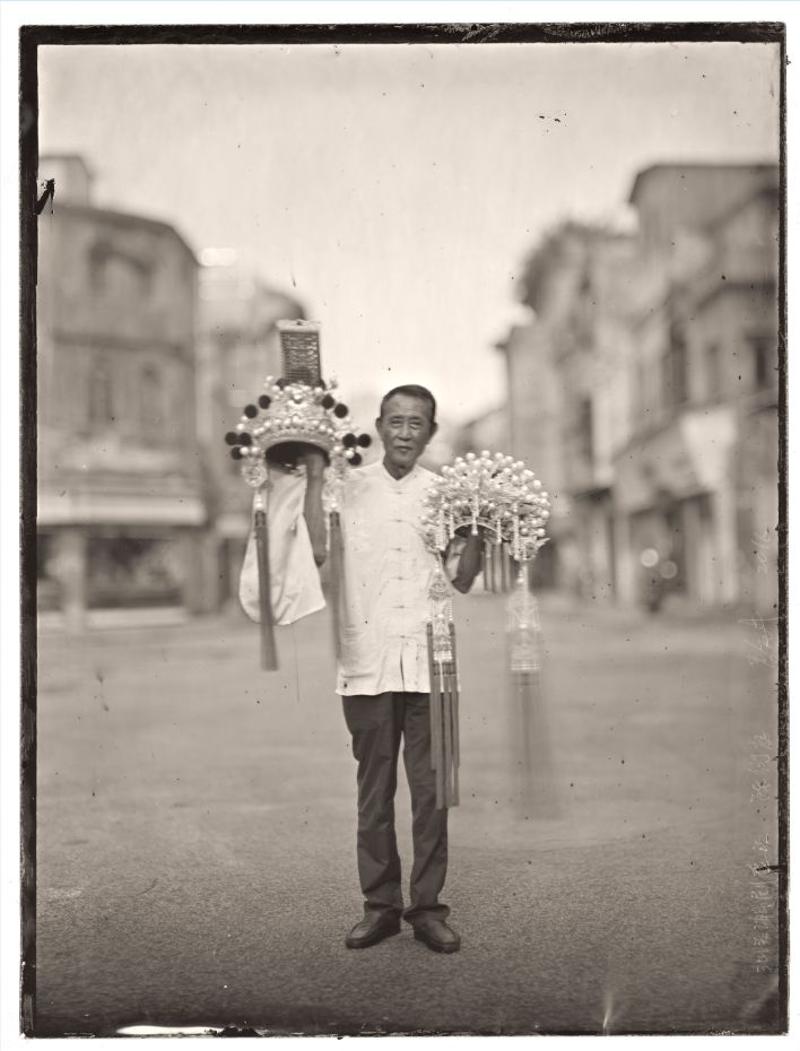

汕头潮剧盔头传承人:陈衍庭

潮剧是用潮州方言演唱的地方戏曲剧种,是广东三大地方剧种之一,距今已有500多年的历史,被列入第一批国家级非物质文化遗产项目名录。

潮剧剧装盔头(俗称“头盔” 、“头饰”)是传统戏剧角色身份的象征,使演员一出台,观众就能从他们的扮相中知道身份。

作为唯一传承人,陈衍庭自小跟随其父陈其盛从事潮剧剧装盔头及工艺制品的制作,有冠、幞、巾、盔4大类60多个款式,其造型准确、工艺精细、用料考究、穿戴舒适等特点,为潮剧界所公认。他的作品不仅为广东潮剧院专用,粤东、闽南以及香港、新加坡、澳大利亚等地的潮剧社团、戏班也慕名前来定制,为潮剧艺术的繁荣与发展做出了重要的贡献。

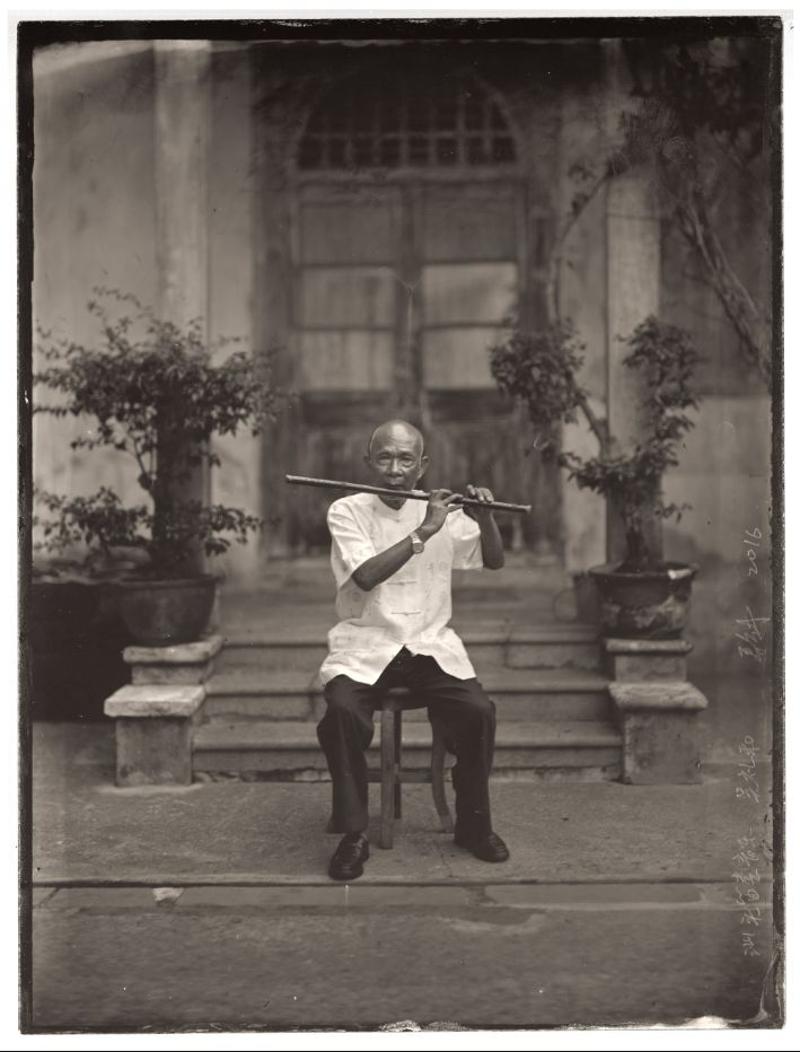

汕头笛套音乐传承人:吴礼和

潮阳笛套音乐为潮阳民间艺术三瑰宝之一,起源于南宋的宫廷音乐,经元、明、清历代乐工们的充实和发展,形成了古朴典雅的风采和浓郁的地方特色。笛套音乐分古乐、大锣鼓、苏锣鼓等3种,都以大笛为领奏,吹管组由笛、管、笙、箫配搭成套,但因其组合的打击乐器和演奏的曲目不同,情调各异。潮阳笛套音乐在各级表演中多次获奖,并深受全国音乐界行家和广大听众的赞赏。

目前,潮阳笛套音乐主要传承艺人代表有林立言、蔡衍生、吴礼和、黄详煌、林仲伟、郑相明、陈桂洲、姚作良、姚志强、肖应新等。2004年,潮阳被命名为“广东省民族民间艺术(笛套音乐)之乡”。

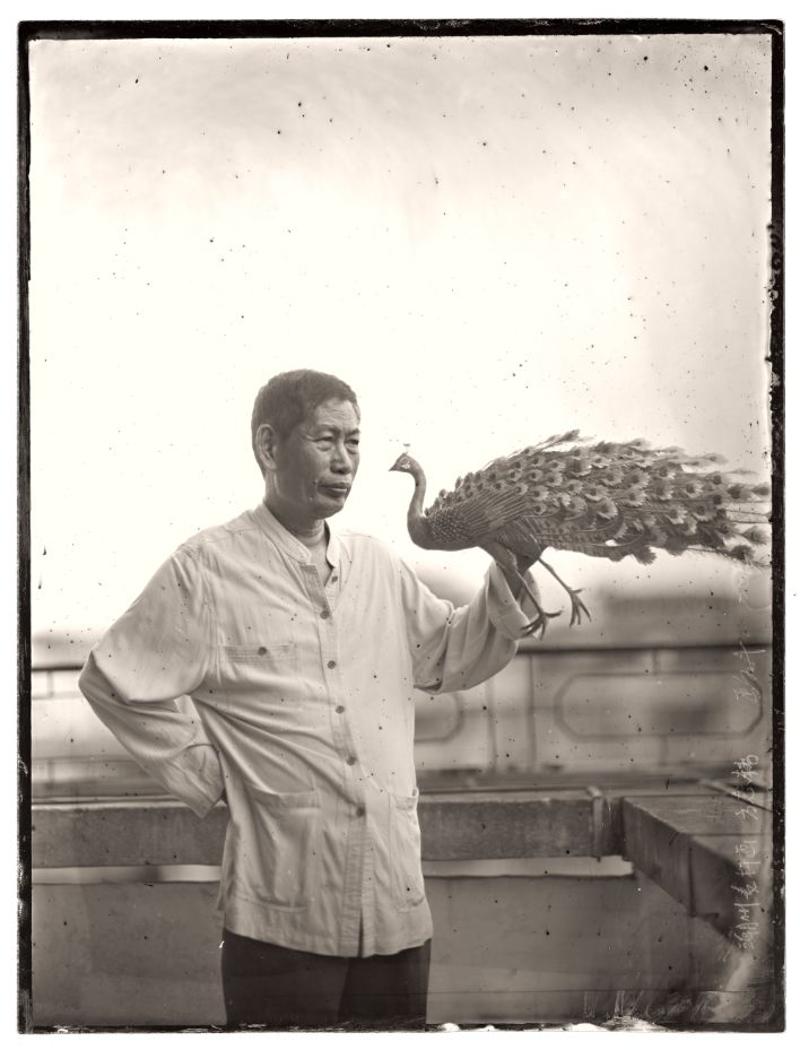

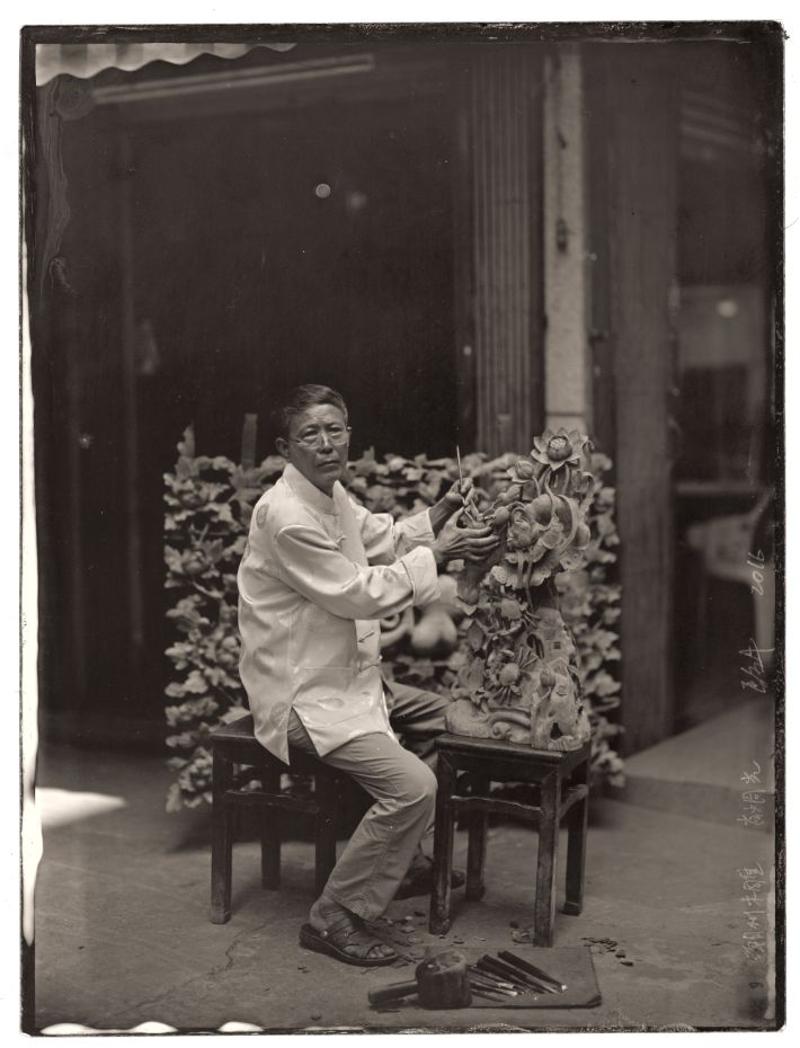

汕头木雕传承人:肖炯光

木雕,是潮汕民间工艺美术这片沃土孕育出来的一朵奇葩,始自唐代,成熟于明代,在清代至民国达到全盛。在长期的发展过程中,潮汕木雕吸取了石刻、绘画、泥塑以及潮剧等各种不同的民间艺术的某些长处,融汇成独特风格,备受各方人士赞赏,遍布城乡的祠堂庙宇、大屋书斋以至当代的一些楼堂馆所、私人客厅。

潮汕木雕以髹漆贴金的金碧辉煌的金木雕为其特色之一而传名于世,外间提起潮汕木雕常说是金木雕。其实,金木雕仅仅是外部色彩之一种,其他还有彩雕、漆雕、素雕等多种。潮阳木雕艺人肖炯光数十年如一日,潜心于这一技艺,在传承的基础上不断创新,使其作品更精益求精。

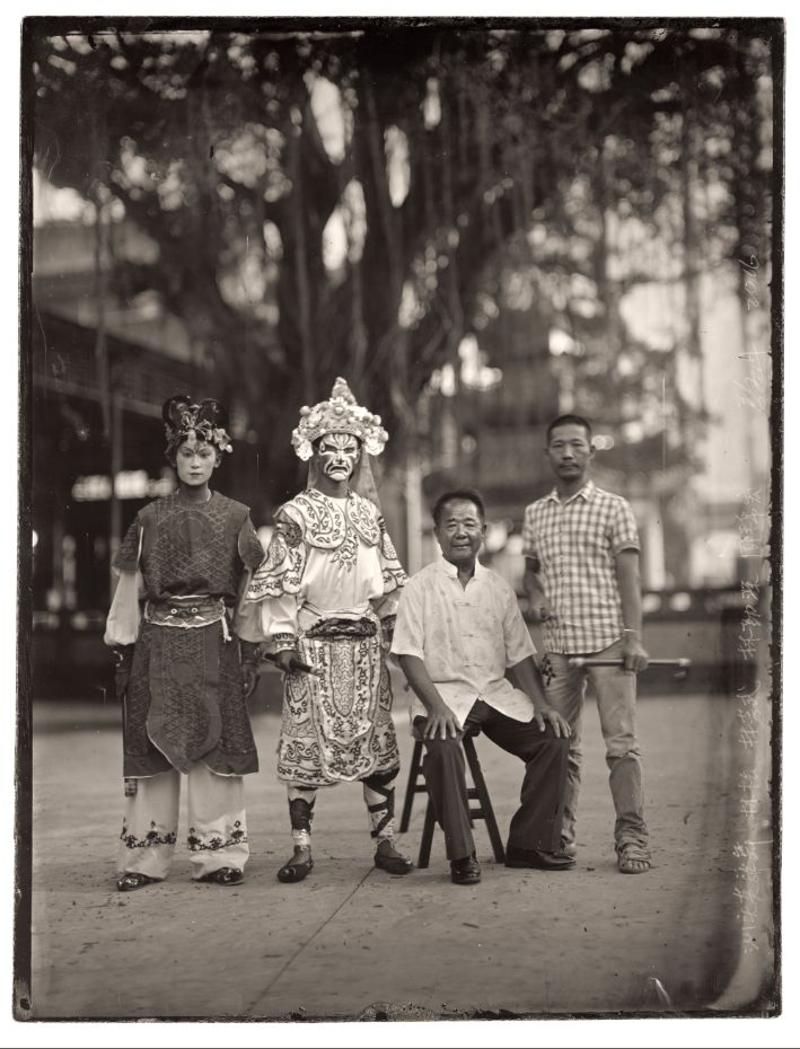

汕头英歌舞传承人:林松 林芳武(父子)林勤深 周棉洪(徒弟)

潮阳英歌源溯明代,主要表演形式为大型集体舞,舞者双手各持一根短木棒,上下左右互相对击,动作健壮有力,节奏强烈。舞后还有歌舞小戏,称“英歌后棚”。现代潮阳英歌舞表现内容主要是梁山泊众英雄的形象,规模很大,最多人数可达108人。人称“英歌大兄”的省级非物质文化遗产传承人林松16岁便加入英歌队表演,1991年他参与重建后溪英歌队,发掘培育新人,重振后溪英歌雄风。更融汇集体智慧,对传统套路作了大胆创新,带领后溪英歌队登上央视舞台。如今,他和儿子孙子三代人都参加了后溪英歌队,传承英歌刚健精气神也成了林松一家的好家风。

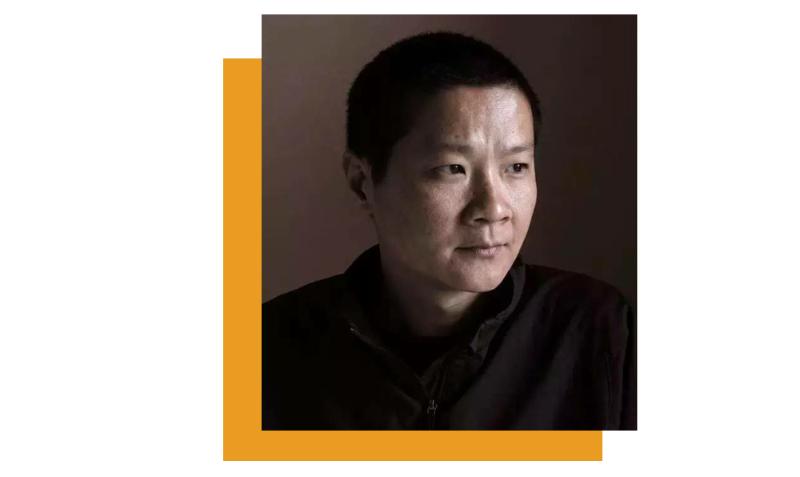

拍摄者:骆丹,1992年毕业于四川美术学院,1997年至2005年在报社从事新闻摄影工作。2011年骆丹使用湿版摄影拍摄的《素歌》在国内外获得众多大奖——侯登科纪实摄影奖、AAC艺术中国·年度影响力摄影类大奖等。