“书院最能承载乡愁!”汕头一小伙众筹修建书院

侨乡广记 2016-12-07 00:07

书院起源于先秦时期,是中式传统教育的一种。潮汕地区历史上尤其是明清时期,书院教育的风气盛行。特别是在汕头市澄海区程洋冈村,除了有绿波书院之外,还有数十处私塾与书斋。

△曾任澄海知县的蔡楠修建的冠山书院是汕头澄海最早的书院。

近日,一位澄海教育工作者在网上发起众筹,要在这座有着重文历史的古村中重新修建起一座书院,让现代人重新感受当年的“书院精神”。

1千年古村素有重文传统

程洋冈村是一个有着千年历史的古村,至今仍居住有数千人口。历史上,这里也是海上丝绸之路凤岭古港所在的地方,早在明清时期便已经是一派繁荣。

经济的繁荣促进了文化的发展。数百年来,村中中医、文化、商业名家纵横海内外。这与村中对教育的重视不无关系。

近日,在这座有种底蕴浓厚、重视教育的古村里,正悄然进行着一场与书院有关的众筹。

△林学进平日里喜欢淘村里的“古货”。

众筹书院行动的发起者名叫林学进,是一位教育工作者,现年40多岁。据他介绍,他从小在程洋冈村中长大,在印象中,关于程洋冈的记忆,最深刻的便是医馆以及书斋。

“小时候走在街上,很多大大的招牌都是医馆,所以对医馆印象特别深刻。而当时不少书斋,已经作为小学使用,教育的功能在另一个载体上得到实现。”谈起童年的程洋冈时光,30多年前的景象浮现在林学进眼前。而目前,程洋冈村31个书斋大部分仍保持较为完好。

林学进正是在程洋冈长大、求学,直到走出澄海,考进中山大学,而后,又投身教育事业。谈起众筹建书院的事情,林学进谈到最多的不是书院的建筑,而是书院背后的精神。

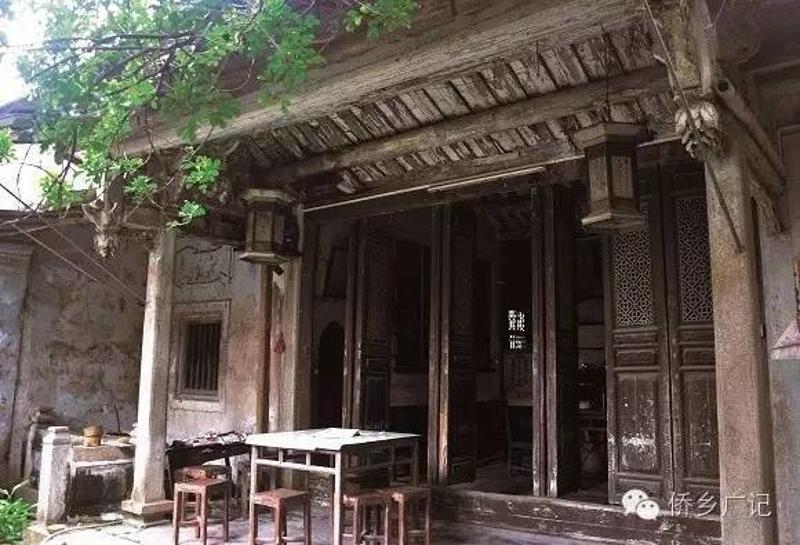

△程洋冈杏园书斋。

“在我看来,书院是最能承载乡愁的地方。”林学进说,在此之前,他觉得最能承载乡愁的是祠堂,但后来他觉得这个想法太狭隘了——祠堂只是一个村中一个姓氏甚至是一个姓氏的支系祭祀、缅怀祖先的地方,最多只能代表那个姓氏的乡愁,像程洋冈这种多姓村,有20座祠堂,这么一来,关于程洋冈的乡愁便分散了。而且除了祖先及追思之外,祠堂能够承载的东西并不多。

“书院是一处开放式的教育空间,比祠堂更有包容性,也更能够聚集起乡贤。不同姓氏、不同年龄阶层的人都可以参与其中,无论是教或者学。而且,书院能够承载的东西更多,除了祖先留下来的文化,还能学到工艺、音乐等东西,能够对故乡的文化有一个较为整体的感知。所以我这次准备建的书院是一处公益性的乡村书院。”林学进说。

对此,林学进提出了“小书院,大乡村”的口号,并以此为蓝本,参加“首届中国新乡贤公益创业大赛”,在此次大赛与40余个关于乡村建设的众筹项目一道,发起了属于程洋冈的众筹。

2乡贤无偿提供家族物业

“修建书院需要有合适的选址,目前这个问题已经解决。”林学进说。在听闻林学进有这样的想法,蔡英豪毅然无偿提供了自己家族在程洋冈村的一处物业,作为支持。

“这里有130多年的历史了,是潮籍知名文人蔡彦、蔡家泰、蔡英豪等的读书场所。目前虽然破落,但如果经过修缮,恢复原有书院的格局,能成为一处古村落文化交流的好地方。”林学进介绍说。

△程洋冈村31个书斋大部分保持较为完好。

在林学进看来,修建书院不仅能让“书院精神”再次从传统中落地,还能解决乡村的实际问题。目前的程洋冈与中国的众多乡村一样,面临着年轻人外出打工,留下老人与儿童留守的问题。

“相比而言,他们的文化活动空间更少,修复的书院可作为老年人和留守儿童活动场所。老人在这里可将潮乐的萧弦琵琶等乐器技法,琴棋书画的艺术传授给留守儿童。让孩子们在课余节假日有更多的学习机会,这对于传承潮汕文化是一种很好的渠道。”林学进说。

之所以采用众筹的方式来修建书院,除了能获得公益基金的配捐外,林学进更希望借此引起更多人关注,让更多的乡贤参与,修复更多古建筑,并开拓更多潮汕文化及手工艺传承。

△汕头澄海最早的书院——冠山书院。

除此之外,他认为还可以引入更多艺术家来采风,利用侨乡优势,带动海内外文化交流。“将古村落的文化底蕴与民风民俗结合起来,发展为乡村旅游,提高整个古村落的整体发展。”林学进说。

如果此次修建书院的众筹进展顺利,林学进还打算继续通过各种方式,修建目前作为程洋冈老人活动中心的杏园书斋。“希望以点带面,一步一步通过书院这种乡愁载体来盘活该古村,擦亮潮汕文化的招牌。”