重走长征路㉘|腊子口战役:突破生死险隘,打开北上通道

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-17 07:13

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-17 07:13

(本期联盟党报:甘肃日报)

1935年9月,艰难走出草地的中央红军,刚进入甘肃境内,就再次面临敌人的围追堵截。危急之下,党中央作出坚持北上的战略。要北上,已被国民党重兵把守的天险腊子口是唯一通道,必须夺取。生死险隘,背水一战!面对占尽地利的敌人,红军战士再次突破极限,打开北上的通道。从此,红军犹如迅疾的战马,驰骋于陕甘地区。

俄界会议:坚持北上抗战的正确战略

1935年9月11日,党中央、毛泽东率红一、三军团和中央军委纵队8000余人,离开川北大草原后进入甘肃,第一站便来到高吉村。

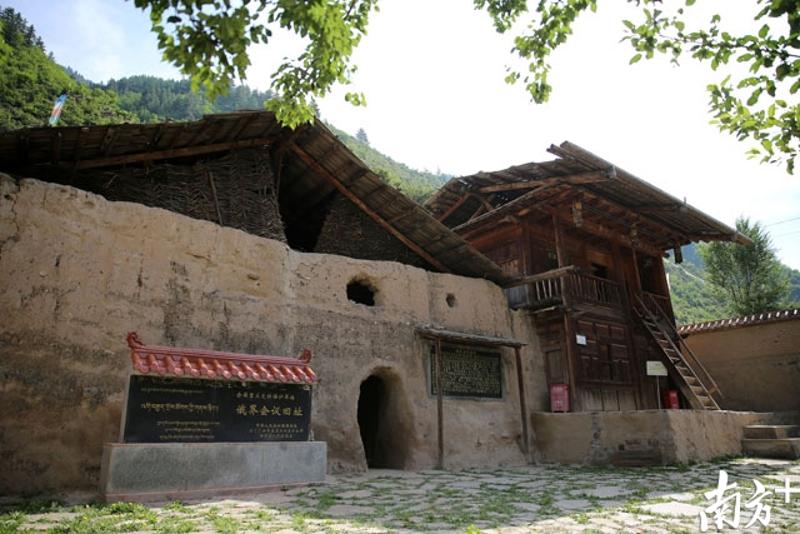

现在,高吉村村口是宽阔的俄界会议纪念广场,一座高9.12米的纪念碑巍然挺立,红旗在蔚蓝的天空下迎风飘扬,台阶两侧写着八个威严庄重的大字:“坚定信念统一思想”。不远处,一座独具藏式特色的小木楼保存完好。

“这是俄界会议的旧址,也是当年红军司令部和毛主席居室。”迭部县党史办副主任给曼说,因当时负责翻译的人,把藏语的“高吉”翻译成“俄界”,作会议记录的同志便将“俄界”记下,故称“俄界会议”。

小木楼现在的主人叫冷草,今年45岁。1998年,在政府的帮助下,一家人搬到了对面的新居,但她常带着孙子回祖屋转转,做做房屋的日常维护。“在这个房子里,爷爷奶奶接待过毛主席,我们有特殊的情怀。”冷草说,当年,国民党把红军妖魔成赤匪,大家很害怕,都躲到山上去,她爷爷奶奶因年纪大,留在了家里。

“红军进村后,看起来很可怜,又不抢粮,宣传北上抗日,不破坏民俗,纪律很好。”冷草说,爷爷奶奶看到那么艰苦的士兵,就拿出青稞等食物招待,并通知村民们回来。

党中央到达俄界时,形势极为严峻:前有堵截,后有追兵,党内又存在“南下”的分裂主义。为了统一方向,9月12日,中共中央召开政治局召开紧急扩大会议——俄界会议。

“俄界会议时间短,意义重大,进一步确立了毛泽东在全党和全军的领导核心地位,批判了张国焘分裂主义的错误行为,明确继续北上的正确道路,统一全党全军思想,并对红军进行缩编整顿以增强战斗力。”给曼认为,这是红军长征自遵义会议后,又一次关乎革命成败的重要转折点。

突破险隘:攀悬崖抄敌后路突破天险

1935年9月13日,离开俄界后,中央红军来到距迭部县城46公里的旺藏寺安营扎寨,毛主席则住在了一公里之外的次日那村。正是在桑杰家的小楼里,毛泽东向一军团二师四团团长王开湘和政委杨成武下达了“以三天的行程夺取腊子口”的命令。

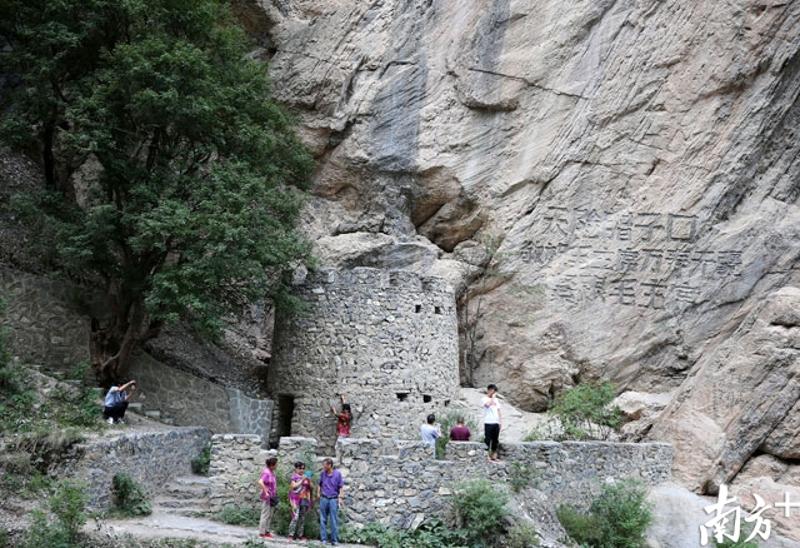

腊子口系藏语音译,意为“险绝的山道峡口”,是迭部通往汉族地区的交通要塞,也是红军当时进入甘肃内地的唯一通道。“V”字型山口,两边群山高耸,峡口绝壁峭立,底部河水涌动。“峡口狭窄处仅8米,水深3米,桥宽1米,桥长约30米。”据给曼介绍,当年,国民党的鲁大昌以三个团的兵力,设下多道防线,桥头有两个碉堡,还有几挺机枪,后面是碉堡群、弹药库。

16日下午4时,战斗正式打响。起先,红军采取正面进攻和侧面迂回的战术,对隘口发起猛攻,但天险易守难攻,几次进攻均未奏效。情急之下,部队做出调整,一部正面轮番进攻,消耗敌人;一部从侧面攀登峭壁,摸到敌人背后去突袭。

此时,一名贵州籍的苗族战士自告奋勇,秘密带着一支队伍攀登峭壁,到达敌人背后。17日凌晨,从天而降的手榴弹,炸开了敌人的碉堡,背面突袭和正面进攻相呼应,终于拿下天险隘口。

腊子口一战,打出红军威风,提振全军士气,彻底粉碎了国民党意图将红军困死、饿死在雪山草地的阴谋。如今,腊子口战役纪念碑高高屹立在峡口,那位带头攀上绝壁的战士没留下名字,人们给他取名为“云贵川”。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【记者】汤凯锋

【摄影】郭智军