夜读|民国时代北上广的房价:广州地价甚至比当代贵

2016-10-02 20:40

2016-10-02 20:40

文|李开周

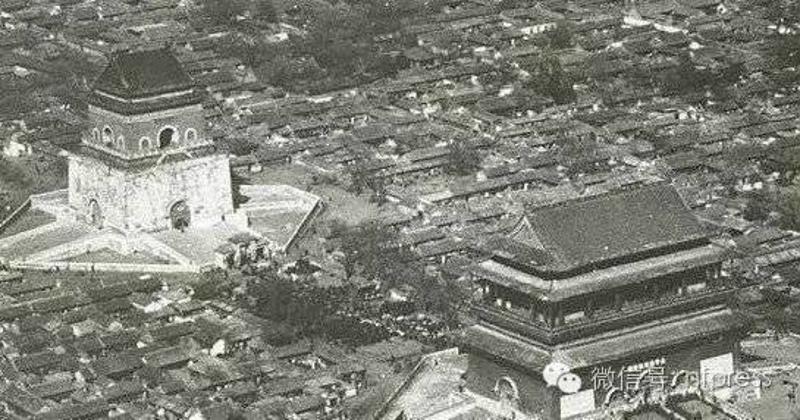

北京

民国时北京房价不高。不但跟现在比不高,跟当时的其他大城市如上海、天津、南京、广州比起来也不高。这是因为北京没有赶上好机遇:清朝末年划通商口岸,上海赶上了,它没赶上;后来又划租界,天津赶上了,它没赶上;再后来迁都,南京赶上了,它没赶上;再后来军阀割据,个别军阀治理有方,把掌控下的地盘收拾得花团锦簇,经济迅速发展,交通迅速改善,这种好事儿让广州赶上了,它没赶上。因为这些缘故,北京市人口密度不大,住房需求不高,不动产价格没怎么涨。

民国三十年(1941年)国民政府主计处统计局编撰《中国土地问题之统计分析》一书,按平均地价给当时各大都市做了个排名,上海第一,广州第二,天津第三,南京第四,北京勉强排到第五。大伙可以想见,北京地价这么低,房价也高不到哪儿去。

先说地价。

民国二十二年(1933年)北京市政府评价委员会对全市和郊区地价进行评估,把西交民巷、王府井大街、正阳门大街和大栅栏这四处最繁华地带划成特等土地,每亩地价2000块大洋。当时一块大洋在北京城区的购买力大约相当于人民币50元左右,一亩地才10万块钱而已。

实际成交价格有比这个价位高的,民国二十二年(1933年)的最高纪录是每亩4000块大洋,折成人民币约合20万元,这已经是当时北京的地王了。如果跟2011年3月15日海淀区东升乡拍出的那块每亩3400万元的现代地王相比,差了169倍。

郊区地价更是低得喜人,现在通州核心区的地块,民国二十年(1931年)前后亩均地价仅70块大洋,折成人民币才几千块钱一亩。

再看房价。

民国时北京住宅比较单一,全市楼房仅占6%,简易铅皮房和草房不到3%,其余全是四合院,即使大户人家的所谓豪宅,也不过是几处四合院连成一体。北京市政府评价委员会曾对全市四合院进行估价,按占地多少、建筑质量、使用年限、所在区位等因素把四合院分成12个等级,最高等级的平均每间800块大洋(含地价),折合人民币4万元;最低等级的平均每间90块大洋,折合人民币4500元。

现在月薪万元的小白领在北京四环以内买房,必须求爷爷告奶奶四处转借才能付清首付,然后还得每月让银行按在地上揭一层皮(所谓按揭),如此这般折磨小半辈子才能换来一套相当普通的商品房,要是回到民国时代的北京,一年薪水就能买下一处拥有3间瓦房的精致小院,10年下来简直能买一座前清王爷留下来的王府了。

当然,单纯的购买力折算不能说明问题,为了搞清楚民国时北京房价究竟是高是低,咱们还得看看当时的市民收入。

提到收入,有朋友可能会拿鲁迅在教育部工作时月薪300块大洋说事儿,其实这个不足为凭,因为鲁迅是高薪阶层(事实上鲁迅两次在京买房都靠借贷,他收入虽高,开销很大,买房时几乎没有积蓄),不能代表一般的购房者。我手头有民国十八年(1929年)社会调查所对北京普通市民收入情况做的记账式调查,市民家庭平均月收入为15块大洋,年均收入自然是180块大洋,像鲁迅第二次置业时买的那种四合院,让普通市民去买的话,也不过只需要四五年收入。

不过民国时北京房子虽便宜,买房过程中要缴的税费却比今天高。今天买房,主要就是缴契税,而且契税也不能算太高,从房价的1%到6%,个别城市在楼市不景气时甚至免征契税,别的什么印花税啦、城市维护建设税啦、教育费附加啦,只占房价的千分之几,低到可以忽略不计。民国时买房不这样,首先是契税很高,一般不低于房价的4%,民国初年曾经征到9%。其次还得缴凭单费,按房价的2%计算。假如您在民国初年买房,房价100万元,光契税和凭单费就得花去11万元。

另外在民国买房还有一个物业税问题,只是当时不叫物业税,叫作“警捐”、“巡捕捐”,后来统一叫作“房捐”。1935年2月鲁迅给《文学月刊》写专栏,提到“巡捕捐按房租百分之十四”,说的就是当时上海的物业税。当时上海对全市的出租房产和自住房产统统征收物业税,每月收缴一次,税率是每月房租的14%(后来还曾经涨到20%)。北京物业税稍低一些,不是按房租的百分比去收,而是按房屋的等级去收:楼房的物业税高,每间每月两角钱(银元,下同)左右;瓦房的物业税低,每间每月1角钱左右;水泥顶的洋灰房(简称灰房)以及草房、坯房的物业税更低,每间每月5分钱左右。像鲁迅哥俩在西直门内八道湾买的那座将近30间瓦房的四合院,每月得缴物业税30角,也就是3块大洋。

每月3块大洋,负担也不算重,鲁迅哥俩要是活到今天,随便在北京哪个小区里买套商品房,光物业管理费都不止这点儿钱。

鲁迅买过两次房。

第一回买房是在1919年,跟兄弟周作人合资,买下北京新街口一座很大的四合院,前后三进,光正房就有20多间。这处宅子花了鲁迅哥俩将近4000块大洋,其中房款3500块大洋、契税180块大洋、自来水安装费115块大洋,还给了房产经纪人175块大洋的佣金。

第二回买房是在1924年,这回鲁迅单独出资,在北京阜成门内西三条胡同买下一座小型四合院,占地400平方米,大小房屋共10间。房价很便宜,只要800块大洋,后来鲁迅又花了200块大洋进行装修。

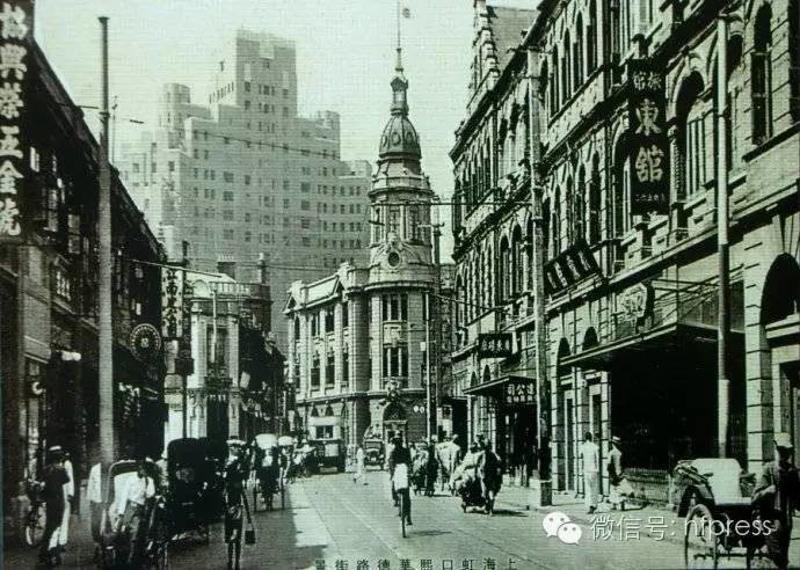

上海

鲁迅两次买房都是在北京,不过后来却没有在北京定居,从1927年直到去世,他定居的地方一直是上海。上海房价太高,鲁迅买不起,只能租房。后来鲁迅写《病后杂谈》,说在上海租一处小院子,每月房租加上“巡捕捐”,得花160块大洋,租一年下来,光房租就够在北京买下两处小型四合院了。

北京居住成本低,上海居住成本高,为什么鲁迅还要选择在上海定居呢?因为上海比北京开放,言论自由比北京多,而且还有租界,还有大批志同道合的文化人,在北京不能说的话在上海可以说,在北京不能写的文章在上海可以写,在北京见不着的朋友在上海见得着。有这些坚挺的理由支撑着,哪怕上海的居住成本再高,鲁迅还是会住在上海,而不是住在房价低廉的北京。

鲁迅有个老乡叫刘大白,著名诗人,在复旦大学教书,跟朋友拼租,每月房租12块大洋,嫌贵,搬到杭州,在杭州没住到一年,又萌生了逃回上海的想法。起因很简单:他长了痔疮,在杭州久治无效,需要做手术,杭州城内居然没有一家医院能做,只好去上海就医,手术后回杭州医院疗养,医疗条件太差,痔疮复发,不得已,还得去上海。

还有丁玲和她的男朋友胡也频,当年在北京西山租小院,房租很便宜,后来去上海租亭子间,房租很贵,但是这对小情侣毅然决然奔向上海。因为他们在北京撰稿,月收入只有六七块大洋,到了上海之后,月收入暴涨到140块大洋,傻子才愿意待在北京。

1929年,丁玲、胡也频离开上海,去济南生活,到1930年夏天,又逃回了上海——济南媒体太少,出版社太少,做撰稿人不易,胡也频还被山东警察通缉,想来想去,还是混在上海更安全,机会更多。我估摸着,前几年因为买不起房而逃出京广沪,这两年又因为找不到发展机会而逃回京广沪的朋友,是应该能够理解丁玲老师和胡也频老师的。

广州

北京、上海、广州,这几个地方在民国就是一线城市。论房价,上海最贵,从1912年到1949年,除了抗战时饱受日本鬼子飞机轰炸的那段日子,上海房价一直雄踞全国榜首,尤其租界区,平均每平方公里住5万人,比现在上海中心城区的人口密度高5倍不止,甭说买房,就是租一个七八平方米的亭子间,光“顶费”(前任房客或者二房东向后来的房客索取的转手费)就得两三根金条。北京的房子却最便宜,无论是北洋政府统治时期,还是北伐胜利后国民政府统治时期,最多花上几千块大洋,就能在王府井附近买一处占地半亩的小型四合院。

广州的房价介于上海和北京之间,比上海便宜,比北京贵。纵向看,桂系军阀跟粤系军阀掐架的时候,房价很低;后来陈济棠主政广东,一时政局稳定,经济繁荣,房价开始走高,地价最高的时候甚至超过今日广州,房价最高的时候则几乎赶超当时上海。

南洋华侨和上海富商在广州成立了上千家房地产公司,纷纷涉足规模不大的新式洋房项目。所谓新式洋房,跟现在的单元式住宅类似,一幢楼分成若干户,每户有室有厅有厨房,有“能冲水的洋马子”,也就是咱们现在说的抽水马桶,建成后,或出租或出售,一律按“井”计价。“井”是民国广州常见的面积单位,60井为一亩,一井相当于11平方米。

1932年,南洋兄弟营造厂在广州市区最繁华的惠爱路开发的新式洋房,临街商铺卖到5000块毫洋一井,普通套房卖到2300块毫洋一井,按平方米计价的话,分别是455块毫洋和209块毫洋。

那时候,广州市公安局和财政局的第一科科长月薪在50块毫洋和70块毫洋之间,二等科员的月薪是25块毫洋。公办学校的教师薪水比公务员高得多,刚上岗的九等教员也能领到30块毫洋的月薪,最高级教员每月则能领到125块毫洋。一个刚上班的小学教师要想在市中心买房的话,需要不吃不喝积攒大半年的工资,才能买上一个平方米。从这个角度看,那时候的房价跟现在一样高。

房价高,房租也不会便宜。在市区租一套两室一厅,每月最低也要20块毫洋,基层公务员如果不贪污,小学教师要是不给人补课,租房是租不起的。所以在1932年12月2日,有记者在国民党机关报《中央日报》第6版上评论说:“长安不易居云云,大可为今日广州赠也”,这句评论实在贴切。

(摘编自南方日报出版社《民国房事》,2013年1月出版。原书中本文标题为《回到北平去买房》《逃回上海滩》《民国广州的房价》)

【目录】

序言 历史一直在重演/ 1

第一章 在民国买房

回到北平去买房/2

逃回上海滩/5

地主好做,房东难当/7

民国广州的房价/9

你没遇到民国地王/11

房价是最好的避孕药/13

满洲国的房价/15

徐志摩做中介/17

成三破二,田三屋四/19

买房告白/21

官员抬高地价/23

土匪抬高房价/25

村霸也抬高房价/27

房价难预料/29

两种按揭/31

在民国按揭购房/33

三尖两刃刀/35

女生爱房子/37

冰心产业考/39

用意念影响房价/42

在解放前炒房/44

第二章 在民国租房

丁玲租房/47

假如巴尔扎克去北京租房/49

马克思的房租/51

殖民者抬高房租/53

段祺瑞租房/55

末代皇帝的房租/57

从合租到结婚/60

学而优则房东/62

他们房东有力量/64

村里的房客/66

族里的公房/68

有房率/70

嫖妓和租房/72

石库门的著名房客/74

亭子间画家/76

亭子间作家/78

在蜗居里禅修/80

房客联合会/82

别拿房客不当会员/84

和尚做房东/86

民国的公寓/88

第三章 在民国做钉子户

放火逼迁/91

弹性征地/93

卧轨还是游行/95

坟地里没有自焚/97

拆掉历史,得到铁丝/99

官民剪刀差/101

同拆不同价/103

无耻不分国籍/105

日伪征地/107

日本鬼子征地/109

第四章 在民国做开发商

租地建房/112

黄楚九的烂尾楼/114

开发商不卖房/116

代理出租/118

买彩票,中房子/120

犹太人的大观园/124

加叹/126

开发商变成炒房团/128

第五章 居住环境和居住理念

马桶称王的时代/131

化腐朽为神奇/133

为有源头活水来/135

用不起自来水/137

小乱居城,大乱居乡/139

肮脏的民国/141

公家的街道/143

“黑暗的旧社会”/145

抗战时期怎样安电灯/147

抗战时期怎样选窗帘/149

跟袁世凯学隐居/150

保姆的外快/152

汪精卫的龙脉/154

健忘的蝗虫/156

官失而求诸黑社会/158

民国不流行买婚房/160

蒋介石的婚房/162

老房子和面子问题/164

第六章 民国的房荒

民国蚁族/167

活死人公寓/169

窝棚包围城市/171

谁对谁犯罪/174

人人都会穿墙术/176

又被平均了/178

哥就是房子多/180

张作霖的产业/182

一个都不干净/184

自杀警告牌/186

房客自杀/188

比房租更贵的/190

为什么会有顶费/192

第七章 民国的住房政策

民国广州的房税/195

满洲国的房产税/197

民国有没有加名税/199

真正的男女平等/201

有房才能当代表/203

民国广州的廉租房/205

祝他们学习成功/207

时间停止器/209

土改时的小产权/211

最操蛋的限制/213

绕过小产权/215

统计属于心理学/217

没有房产证的时代/219

房产税还很远/221

限租令/223

越限越高的房租/225

两国相争,不涨房租/227

本书在当当、亚马逊、京东及全国各地新华书店有售。