凉茶、药膳、煲汤…千年岭南中医流派如何发扬光大?

记者 徐乐乐

2016-08-24 08:40

记者 徐乐乐

2016-08-24 08:40

中医科学九章

8月21日,在广州市琶洲会展中心的南国书香节系列活动中,国医大师禤国维受邀参加了“十三五”国家重点规划图书《岭南中医药精华书系》的启动仪式。他说:“从晋代葛洪的《肘后备急方》开始,岭南医学人才辈出,著述层叠累计,逐渐形成了源于中原,又独具特色的鲜明风格。研究地方医药学,不仅可以增加地方性的应用经验,还有可能推动形成新的学说,带来地域医学整体性的变革。”

禤国维所说的“变革”并非凭空而来。1600多年前,葛洪在罗浮山写下了著名的《肘后备急方》,其所记载“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”短短15字在千年之后启发屠呦呦成功提取青蒿素,研发抗疟新药,使之成为首位获得诺奖科学类奖项的中国人。

如今,从文化多样性、地域性的角度追根溯源,中医药文化中的一朵奇葩——岭南流派再次走入人们视线。以湿热为气候特征的岭南地区自古就是疟疾高发之地,如今,罗浮山脚下仍树立着一块“青蒿治疟之源”的石碑,这里正是葛洪当年采药著书、发展岭南中医药并启发现代人给抗疟医学带来变革的源头。

近日,广东省中医药局局长徐庆锋在接受南方日报记者专访时表示,振兴岭南中医药是广东建设中医药强省的题中之义,广东作为岭南医学的故乡,将坚持从中医医疗、预防保健、科研、教育、文化、产业、对外交流等七个方面发力,带动广东从中医药大省向中医药强省迈进。

A.葛洪被后人尊为南医之祖

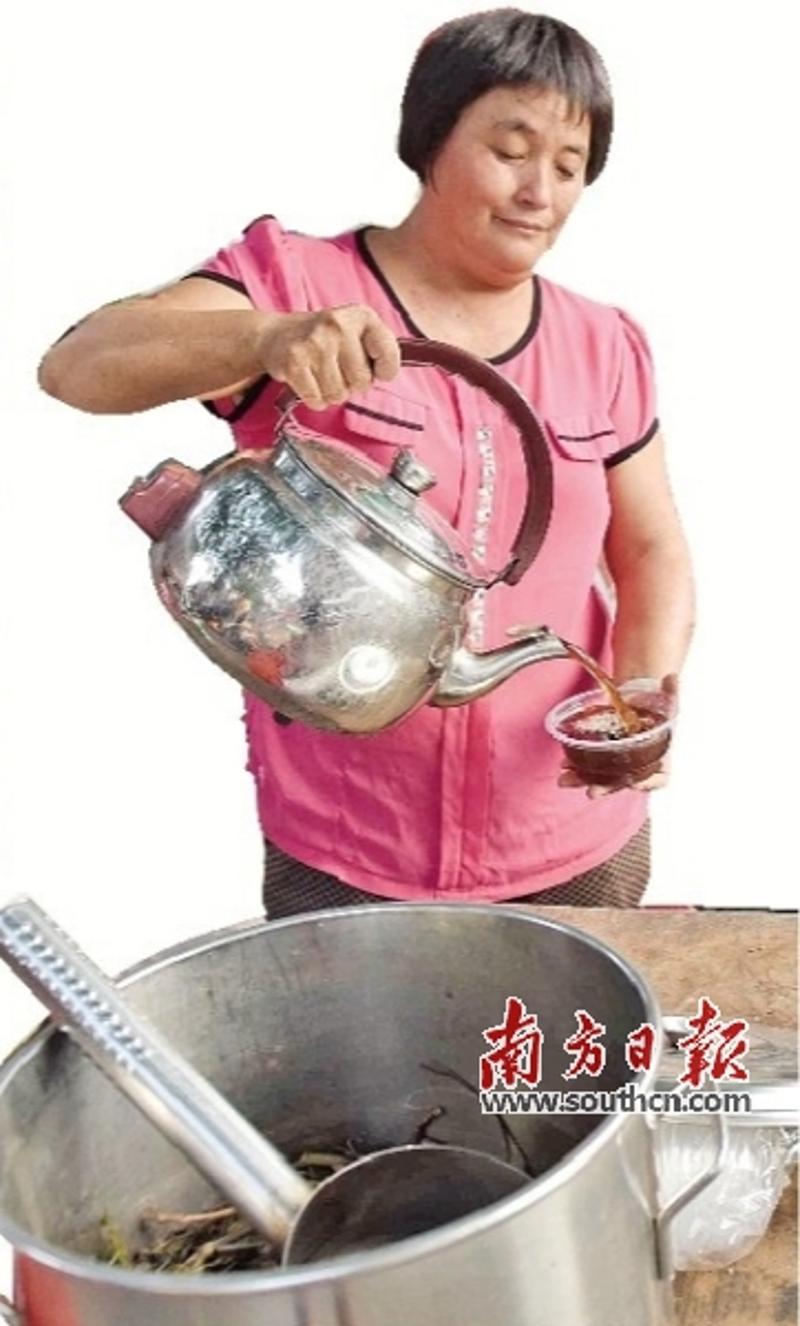

在广东一带城市的大街小巷,细心的外地人会发现,凉茶店成为当地人最爱停留的地方。“饮一杯凉茶,不用找医家”,这句谚语很能反映岭南地区人们的生活养生习惯。如今,凉茶已经成为南方流行的饮品,如王老吉凉茶、黄振龙凉茶、邓老凉茶已成为现代人十分青睐的凉茶品牌。凉茶也被列为第一批国家级非物质文化遗产。

不仅是凉茶文化,广东的药膳煲汤文化也是岭南中医文化的鲜明代表。岭南地区湿热的地理环境也影响了岭南人体质和生活习惯。在中医因时、因地、因人“三因”制宜理论思想指导下,岭南医学尤其在防御湿热的气候致病及治疗地方常见多发病等方面有别于其他地方医学,成为南方代表性的医学流派。如以葛洪为代表的医家基于岭南气候和患者特征,提出与“伤寒”不同的“温热病”,促进了岭南流派重要分支——温病学派的形成。

实际上,早在两千年的《黄帝内经》中就有记载:“南方者,天地所长养,阳之所盛处也。其地下,水土弱,雾露之所聚也。其民嗜酸而食,故其民皆致理而赤色,其病挛痹,其治宜微针。”岭南中医在远古和秦汉就开始发端,但由于远离中原政治文化中心,未能系统接受中医理论,因此发展水平还较为滞后。

直到两晋至南北朝时期,北方官民为逃避战乱来到岭南,不少医家也来到岭南行医采药,翻开了岭南中医的新篇章。其中,东晋著名药学家、化学家葛洪在广州、罗浮山等地行医著书,尤其是其在罗浮山隐居20多年,创作出《抱朴子·内篇》、《肘后备急方》等医学著作,拉开了岭南地区甚至全国中医的辉煌发展序幕。葛洪也被后人尊为“南医之祖”。

此后,历代的岭南名医在内科、儿科、针灸、温病、妇科、骨伤科等多方面建树颇丰,为中医发展作出了杰出贡献。同时,岭南医学界最早受西方医学影响,在广东出现了中国第一家西医医院、第一家西药药店、第一所医学院校、第一本医学期刊……

国医大师禤国维日前在接受南方日报记者采访时表示,岭南医学在脾虚、湿热症等方面对整个中医学都有发展和提高,既丰富了中医临床风格,增加了地方性的应用经验,又推动形成新的学说,带来地域医学整体性变革,岭南医学应进一步发扬自身特色,创造更多的医学著作和成果,将岭南流派发扬光大。

B.广东立法保护南药资源,8种道地药材入列

岭南中医是建立在岭南独特的中药材基础上发展起来的。开辟于宋代的罗浮山“洞天药市”一度是岭南地区最大的药市,罗浮山长年生长着3000多种植物及1200多种中草药。如今,随着中医药及大健康产业风口的到来,罗浮山正通过建设中草药种植基地等措施,拟重现罗浮山“洞天药市”盛景。

罗浮山中药发展是岭南中药发展的一个缩影。由于得天独厚的地理环境和气候,岭南地区有着丰富又独特的中药资源。尤其作为主产区的广东,既有民间广泛应用的地产药材,又有疗效显著、经长期医疗实践证明并取得全国公认的广东道地药材。著名的道地药材广巴戟、广藿香、广佛手、广陈皮、沉香、金钱白花蛇等被称为“十大广药”。

根据1983年、1987年广东省(含海南岛)中药普查结果显示,全省共有中药资源2645种,其中植物药材2500种,药用动物120种,药用矿物25种。到1987年,药材品种中全依赖广东供应的就有藿香、砂姜、排草、益智、槟榔、良姜、橘红、穿心莲等,砂仁和巴戟天也主要靠广东供应。

2014年,广东再次启动全国中药资源普查试点工作,对22个试点县(市、区)432个样地、15552个样方进行野外调查。本次普查等相关工作如今仍在进行中,目前已发现药用植物种类约1500多种,其中重点品种80种。

广东省药科大学教授、广东省药物新剂型重点实验室副主任林华庆认为,岭南中药的最大特色在于其道地性,在药品研发、产业发展等方面具有广阔的开发利用前景。他同时指出,由于近年来水土污染、过度开发等原因,广东药材的道地性也正面临挑战,一些珍稀药用植物越来越少,当前要加大南药的保护力度。

来自广东省中医药局的消息,广东正在开展中药材的立法保护工作。今年4月,广东省人大常委会启动首批立法保护中药材遴选工作,从20个广东道地中药材中遴选出化橘红、广陈皮、阳春砂仁、广藿香、巴戟天、沉香、广佛手、何首乌8种中药材。目前,《广东岭南中药材保护条例(草案)》正在进一步修订当中。

广东省中医药局相关负责人表示,广东立法保护中药材对于源头上保证优质岭南中药材的生产具有重要意义,条例将建立种源保护制度、产地保护制度、种植保护制度、品牌保护制度,对促进岭南中药发展和广东建设中医药强省打下坚实基础。

C.广东正向中医药强省大步迈进

从中医到中药,再到中医药现代化,岭南流派在历史长河中不断发挥巨大作用并自成特色体系。如今,随着世界医学模式从单纯生物医学模式向生物—社会—心理医学模式转变,中医学的整体观念、辨证论治等理论也正逐步得到世界认可。加之“健康中国”已上升为国家战略,岭南中医药迎来了重大历史发展期。

2006年,广东省召开建设中医药强省大会,迈开了从中医药大省向中医药强省的步伐。10年来,广东中医医疗服务、中医药健康产业、中医药科技创新以及中医药文化软实力等多方面实现了快速发展和提高。据统计,2015年,全省中药生产企业达到377家,规模以上中药工业总产值达到451.8亿元。2015年发布的百度大数据显示,广东省人民群众对中医药的关注度全国排名第一。

广东省中医院副院长杨志敏认为,随着时代的发展,岭南人的体质和生活习惯也在发生一些变化,这就决定了岭南医学发展也要与时俱进,不仅要在医学诊疗和研究、健康服务方式等方面推陈出新,也要不断推进医疗卫生体制的改革发展。岭南流派要在继承和传承的基础上,加快中医药现代化,学会用现代医学技术方法提升中医药水平。

广东省中医药局局长徐庆锋向记者介绍,“十三五”期间,广东中医药事业将突出8大任务,包括健全中医药服务体系、推进公立中医院综合改革、积极拓展中医药健康服务产业、做大做强中医药产业、实施多样化的中医药人才培养模式、加速中医药科技创新驱动发展与成果转化、提升中医药文化软实力和世界影响力以及加快中医药治理体系和治理能力现代化等。

广东省委政策研究室在今年的一份调研报告中也指出,当前广东中医药仍面临中医特色价格体系不完善(如中医院针灸、推拿、接骨等服务项目价格偏低,中医药制剂价格限制等)、中医人才缺乏、中医药资源遭到破坏、中医药标准体系建设滞后等问题。调研组建议,建立完善中医药价格体系和中医标准体系,如一些中医传统病重探索建立中医补偿机制等,同时要进一步保护中医药资源和技术遗产,大力发展中医药文化健康产业,如加快广州国际医药港、惠州罗浮山药谷、中山华南现代中医药城等产业园区建设,以建设中医药强省为契机,推动岭南中医药快速发展并走出国门。

【策划/统筹】黄沁 王彪 徐乐乐

【撰文】徐乐乐