干部必读|形式脱离实际,绝对的程序产生绝对的懒政

2016-08-03 08:15

2016-08-03 08:15

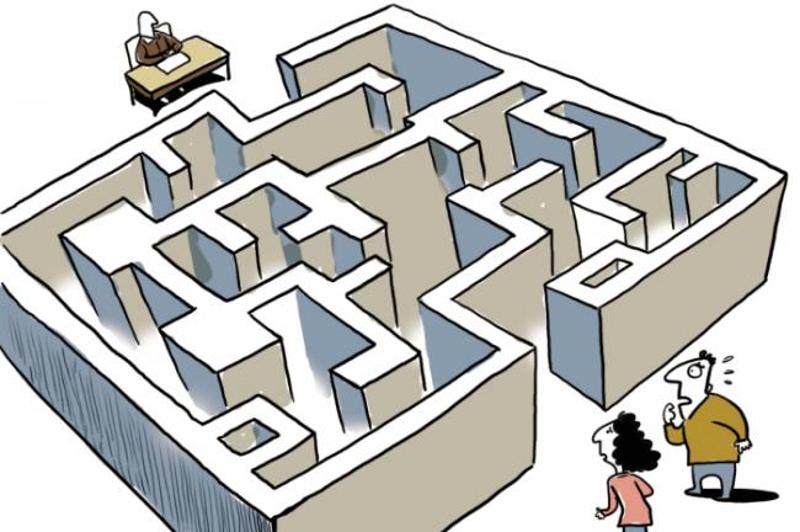

程序的设立,目的在于有效堵塞管理上的“漏洞”,而如果程序的设计不能充分关照现实、尊重民意,就有可能预埋下慢作为、不作为的“黑洞”,程序就会沦为拖延、推诿等懒政行为的挡箭牌。

文|周云龙

近日去社区医院门诊部看病,第一眼看到的是,病人、医生都汗流浃背。原来,门诊部仅有的一台立式空调坏了。这台空调,一年要满负荷工作9个月,此前已报修3次,花费1400多元。显然,再维修不如更换新的。但是问题来了,重新购置需要走程序,需要等候上面集中统一采购。

作为媒体的“病人”,喜欢追问。一问才知道,门诊部里保存药品、试剂的一台冰箱,早在一年前就“罢工”了,直到今天也没等来新的。或许,有关部门确实不太方便因为一台两台空调或冰箱而启动招标采购程序。但是冰箱事关常用药品、试剂的安全储存,怎么能一步一步“等程序”?等不到,等不得,一名医护人员只好赶紧从家里调剂来一台冰箱,“顶班”用着,一“顶”已近一年。

朋友在区级卫生部门主事,试图向他了解个中原因。有意思的是,这位主管部门的领导对此也是满腹委屈:程序对了,结果对了,皆大欢喜;程序对了,结果不让人满意,他们则未必要担责,即使对照相关行政法律;而程序错了,结果对了,相关部门倒很有可能被追责……在这样的程序导向(其实也是结果导向)下,谁会真正顾及基层群众的情绪?都会自觉选择心安理得地走程序,优哉游哉地等程序:天塌下来,有“程序”顶着!

近距离观察发现,许多事关人财物和责权利的调整、分配、处置,当下都有严格的既定程序。程序,往往是规范化、科学化、制度化的一种安排,没有人会否认按程序办事的重要,也没有人会反对程序合理、拒绝程序公平。但是在基层,现在听到的普遍反映是,一个活动,往往在主办者和参与者那里有着1+X套的程序在走。程序的设立,目的在于有效堵塞管理上的“漏洞”,而如果程序的设计不能充分关照现实、尊重民意,就有可能预埋下慢作为、不作为的“黑洞”,程序就会沦为拖延、推诿等懒政行为的挡箭牌。

微信朋友圈里,每天都有人在晒步数、晒名次,他们忙着走湖或是走河。其实,当下最大的全民运动应该是“走程序”。有关部门每年岁末都会评选年度热词,而“走程序”一词,才是当之无愧的。不是抬杠或起哄,只有提升到这样的舆论高度,那些行政程序的设计者可能才会引起足够重视:程序的设置,合理合法,能不能最大程度地兼容民情民意?譬如,采购医院办公、医疗设备,从主管部门操作的角度,要按照规定程序,要集中统一。但是从基层实际出发,从以患者为本的角度考虑,那些医疗或办公设备会集中统一失灵,而后集中报修吗?按照有关部门设计的程序逻辑,病人是不是最好“集中统一生病”?那就麻烦大了!

我们不反对程序,反对的是不切实际、脱离实情的“走程序”。程序,应是规范的流程、科学的工序、合法的通道。当然,程序的设计,不可能一蹴而就,基层情况复杂,形势也在不断变化,不能因循守旧。而程序的修正、完善,要强化问题意识,坚持问题导向,体现责任担当。医院有急诊、门诊之分,涉及医院办公、医疗设备的采购,在“集中”“统一”之外,是不是有公开的急事急办、特事特办的绿色通道?一线的医护人员都有紧急应对的办法,主管部门为什么不能启动一个“应急程序”?事实上,这个可以有。人命关天,这个必须有。

绝对的权力产生绝对的腐败,而绝对的程序也会伴随着绝对的懒政。看来,程序再合理合法,也还是缺不了社会的监督。监督,可以推动程序的效能优化,监督还可以促进程序的简化细化。最新的一个案例,因为有监督,信息互联很快到位了,办事程序也简化了,“我妈是我妈”一类的奇葩证明被终结了。当然,这个监督最先来自底层,然后经由媒体,惊动高层,最后监督才得以真正落到实处。——这样“一波三折”的监督路径,传统且落后,应该成为目前行政程序改革的最大“问题导向”。

【来源】南方杂志 作者系江苏电视台高级编辑

【原标题】绝对的程序产生绝对的懒政

未经授权,禁止转载