陈毅在广东:粤赣游击九死一生,向知识分子行“脱帽礼”

记者 郑幼智 王俊峰

2016-07-05 07:58

记者 郑幼智 王俊峰

2016-07-05 07:58

广东韶关,梅岭古道。

蜿蜒曲折的古道中段,《梅岭三章》诗碑与梅关碑林连成一片。碑志上镌刻的那段陈毅元帅“置之死地而后生”的革命经历,如今读来仍令人荡气回肠。

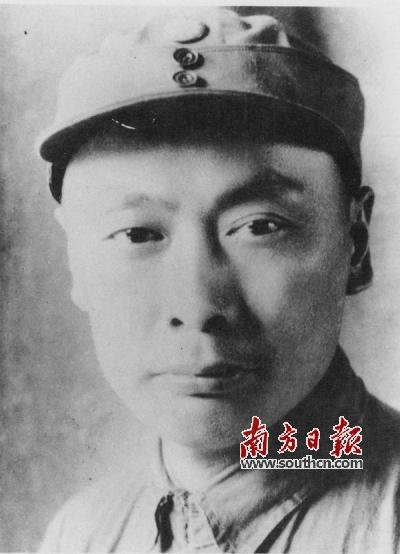

“断头今日意如何?创业艰难百战多……”80年前,主力红军历尽艰险在陕北会师时,项英、陈毅等带领留守中央苏区的红军仍在南方进行着艰苦卓绝的游击战争,《梅岭三章》反映的正是这段历史。陈毅长子、中国人民对外友好协会原会长陈昊苏认为,这是父亲写得最好的、具有纪念碑意义的诗。

风起云涌的革命战争年代,陈毅随南昌起义军南下战斗、领导南方三年游击战争,在广东多地留下了浴血奋战的身影。新中国成立后,陈毅也曾多次莅粤指导工作,著名的“广州会议讲话”给广东乃至全国知识分子带来春天的气息。

“持枪跃马经殊死,秉笔勤书记战程。”陈昊苏感慨地说:“我母亲张茜的这两句诗是父亲革命生涯的真实写照”。

【南粤足迹】

投身革命洪流▶▷

转战广东多次攀越大梅关

陈毅半生戎马倥偬。陈昊苏回忆:“我父亲参加为建立新中国而进行的革命战争,全过程22年,前面10年他都是坚守在华南的革命阵地。‘南国烽烟正十年’,说的就是这段革命史。”

1927年随南昌起义军南下广东后,陈毅一直驰骋于赣粤湘闽边界。从激战三河坝到粤北转战、发动湘南暴动,从井冈山会师到参与创建红四军,从参加中央苏区五次反“围剿”作战到坚持南方三年游击战争,这10年中,陈毅在广东多处留下战斗足迹,也曾多次攀越粤赣交界处的大梅关。

对此,陈昊苏说:“父亲与广东渊源深厚。”省委党史研究室第三研究处处长林益指出,除了人们熟知的南方三年游击战争,陈毅在饶平茂芝、韶关仁化和犁铺头等地的革命斗争同样值得一提。

1927年9月19日,南昌起义军在大埔县三河坝分兵。朱德率一部驻守三河坝担任警戒,叶挺、贺龙率主力进军潮汕。10月2日,陈毅(时任11军25师73团政治指导员)同驻守三河坝的南昌起义军一起,与重兵压境的敌军钱大钧部激战两昼夜。为保存力量,朱德指挥部队主动撤退,在饶平与从潮汕撤退下来的起义军200多人相遇,方知主力部队已在潮汕失利。

危难关头,朱德在饶平茂芝镇全德学校主持召开干部会议,决心继续斗争,陈毅挺身而出,表示坚决拥护。为保存有生力量,陈毅协助朱德沿闽粤赣边界前进,寻找立足点。途中在赣南整训队伍,后在粤北隐蔽以待时机。

对此,林益强调:“陈毅和朱德一道将南昌起义的革命火种保存了下来。”

1927年底,朱德、陈毅率领南昌起义余部从湘南进入粤北,转战仁化、曲江、乳源、乐昌等地,与驻防粤北韶关湘南汝城的国民革命军第十六军军长范石生合作,以范石生部队的番号作掩护开展革命活动,镇压土豪劣绅。12月上旬,根据广东省委指示,朱德、陈毅准备率部南下参加广州起义。在得知广州起义失败的消息后,转移到韶关犁铺头进行休整。并于次年1月发动粤北和湘南暴动。

在驻犁铺头期间,受毛泽东委派,从井冈山下山找寻朱德部队的何长工无意中在澡堂打听到南昌起义军消息,急赴犁铺头见到在巴黎勤工俭学时就已认识的故友陈毅。朱德、陈毅从何长工那里了解到毛泽东开辟井冈山根据地的情况,不久,派何长工回井冈山复命。林益认为,“犁铺头相逢为日后朱毛部队的井冈山会师埋下了伏笔”。

在革命转入低潮、部队几乎溃散的时候,有人劝陈毅离队,陈毅坚定地回答,“我不走!”他认为只要革命者坚持奋斗,革命就有成功的希望。一代共产党人作出的抉择,已经为历史进程证明是正确的。

领导三年游击战▶▷

九死一生插杆红旗在山上

1935年3月,项英、陈毅率部突围,在赣粤边区领导游击战争。赣粤边区脚踏广东南雄、江西大余等10余县,方圆几千里,巍峨的大庾岭及其山系帽子峰(北山)、梅山、油山等连绵起伏,千峰万壑,形成一望无际的林海。从1927年深秋起,陈毅已是四度来到这里。

郁郁葱葱的油山,横亘在韶关南雄与江西信丰、大余之间,海拔千余米。记者乘车从南雄城区出发,沿着山路辗转1个多小时后,来到位于油山镇大兰村委会廖地村的油山会师旧址。

南雄老促会常务副会长林树雄介绍,旧址在前几年筹资修缮后已重新开放。记者看到,旧址中保留了陈毅等人住过的流动寝室,两面墙上是革命史料展。

在林益和南雄党史专家、村民们的娓娓讲述中,陈毅在广东开展游击斗争的细节逐渐生动起来。

1934年10月,第五次“反围剿”失败,中央红军主力开始长征,因腿部重伤不能行军的陈毅留守中央苏区,与项英等人一道领导红二十四师及地方武装共1.6万余人坚持斗争。项英任中共中央分局书记、中央革命根据地司令员兼政委,陈毅任中共中央分局委员、中华苏维埃共和国中央政府办事处主任。1935年3月,危急的形势迫使项英、陈毅等率部突围。

林益说,当时陈毅遇到代英县(1931年10月,中华苏维埃临时中央政府为纪念恽代英,决定在福建上杭县划出一片地方,设立“代英县”,解放后撤销)县委书记曾纪才,并请他带路,辗转来到赣粤边区。3月下旬到达大兰廖地村(特委驻地)与李乐天、杨尚奎等特委领导人会合。同年4月初,赣南省军区司令员蔡会文率300余人也来到油山,会合后油山的部队共有1000多人。此后,在项英、陈毅领导下,展开以油山为中心的赣粤边游击战争。

游击战争的艰难程度远超想象。陈毅生前曾回忆:“整年整月的时间,我和我的同伴没有房子住,在野外露宿。大风大雨大雪的日子,我们都在森林和石洞里度过。风餐露宿,昼伏夜行,是我们生活的常规。”陈毅1936年春写的《赣南游击词》:“天将午,饥肠响如鼓。粮食封锁已三月,囊中存米清可数,野菜和水煮。”

位于大兰村委会里坑龙村东北向山上的陈毅“藏身洞”,见证了当年陈毅等人的艰难与不易。

记者在雨中沿着一条泥泞的土路,走了近两公里才来到位于半山腰处的“藏身洞”——石洞其实只是几块巨石天然堆叠形成的空隙,高约1米,宽约半米多,长约两米,成人只能低着头、猫着腰钻进去,里面仅够容纳两个成人平躺下来。

当地村民李英成说,这是陈毅当年藏身油山时的“卧室”,当地称之为“金星岩革命旧址”。金星岩地势险峻、山高林密,十分隐蔽,而且“很多村民参加了游击队,对红军有感情”。陈毅或在岩洞里宿营,或在不远处搭一简易茅棚,从未被敌人发觉。

李英成的父亲李盛发曾给陈毅当过地下交通员,老人家早已去世。李英成以前常听父亲讲陈毅的故事。他说,当时陈毅曾在金星岩断断续续住过一段时间,他父亲负责给陈毅送饭、传递信息、采购物品,当时大家都不知道陈毅的真名,只知道他自称“刘高佬”。李盛发给陈毅煮饭的那口生铁小炒锅,解放后被广东省博物馆收藏。

“当时我父亲和村里一个大娘轮流给陈毅送饭。他们也有联络的暗号,离山洞一两百米的时候就敲三下竹子,陈毅听到了就回敲三下,如果没有回就是不在或不方便,就不用再靠近。”李英成说。

南雄史志办原副主任李君祥说,“1936年初,赣粤边地区出现罕见的大雪封山。群众就利用每月初一和十五开禁进山砍柴的机会,把粮食藏在挑柴的竹杠中,把食盐溶进棉袄里,设法丢在山上让游击队员去‘捡’,下山时再砍一根竹子回去”。

“赣粤边游击战争的环境是极端恶劣的。红军游击队之所以能够生存、坚持和发展下来,一刻也离不开人民群众的支援和掩护。”林益说。

正是依靠人民群众,陈毅虽然数次遇险、命悬一线,但一次次化险为夷。在血与火的考验面前,陈毅认为,只要我们插一杆红旗在山上,群众就会有主心骨,就能坚持斗争。而一旦时机成熟,我们的力量就会有一个大发展,胜利的形势就到来了。历史的发展也证实了他的预见。

梅山生死劫▶▷

被困20多天写下“绝笔”诗

一条古道,通贯南北,连接古今——1200多年前,唐代丞相张九龄在梅山劈山开道,此后,古道成为赣粤交通要道,也是历代兵家必争之地。80年前,陈毅在梅岭写下气壮山河的《梅岭三章》。如今,硝烟散尽,古道两旁遍植梅树松林,当年的“绝笔”诗已成为一方胜景。

从油山镇出来向西行约1个多小时便来到梅岭。青石板和鹅卵石间杂铺就的梅岭古道,于壁立的两侧山崖间蜿蜒。路边残断的诗文碑石,诉说着历史的沧桑。行至中段,一块巨大的黑色大理石石碑出现在视野里,碑上摹刻着陈毅《梅岭三章》的手迹。

时间回到1936年,赣粤边游击区正处于黎明前最黑暗的时刻。是年冬天,发生了极为惊险的“梅山事件”。

是时,陈毅正住在梅岭的一个山沟里。湘鄂赣省委派到敌军四十六师做兵运工作的陈宏(又名陈海),送个条子上山,说中央派人带来了重要指示,要负责同志到江西大庾县(后改名为大余县)县城接头。与党中央失去联系已久的陈毅为探虚实,决定化装前往大余城。

没想到,此行让陈毅经历了一场生死劫。

陈毅抵达大余县城后得知陈宏叛变,当即绕道返回梅岭。此时,叛徒陈宏已经把告密信送出,敌人迅速包围了项英、陈毅等的住地——梅山斋坑,以5个营的兵力在梅岭搜索。陈毅和游击队员们昼伏草丛、夜里转移,机智地与敌人周旋。他们不敢生火,也没有粮食可吃,只能嚼野果、野菜充饥,被困在树林草莽中长达20多天。“虑不得脱”之际,发生了“西安事变”,国民党四十六师才从游击区周围撤走。

被困期间,陈毅伤病复发,生死系于一线之际,写下“绝笔”诗篇《梅岭三章》:

“断头今日意如何?创业艰难百战多。此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。”

“南国烽烟正十年,此头须向国门悬。后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。”

“投身革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种自由花。”

陈昊苏认为,这首留在衣底的战争诗歌绝唱,充分体现了父亲这位诗人革命家在险恶环境中革命到底的坚强信念和永不言败的革命乐观主义精神。

而对于陈毅来说,创作于无数次艰险之际的豪迈诗篇,显出的是革命者特有的浪漫与坚强。

1935年冬,陈毅等人趁夜攀越大梅关,过了关隘,爬上仙人岭顶峰时,眼前豁然开朗:北面江西万盏灯火,南面广东传来阵阵鸡叫。一夜急行军后,大家头朝广东、脚向江西,在敌人“头顶”上呼呼大睡。感慨万千的陈毅,当即作诗《偷渡梅关》:

“敌垒穿空雁阵开,连天衰草月迟来。攀藤附葛君须记,万载梅关著劫灰。”

梅岭之巅,便是梅关。关楼北面刻有“南粤雄关”,南面刻有“岭南第一关”。在关楼的门洞里将脚一前一后地跨着,粤赣两地就都踩到了。据说,当时陈毅越过大梅关后曾风趣地说:“我们真了不起呀,一身压着两个省呢。”

谈判合作抗日▶▷

赣粤边游击队成新四军前身

梅岭南麓的钟鼓岩洞真古观,是一间看起来普普通通的石室。石室为砖石结构,坐北朝南,面阔一间4米,进深3米。时间回到1937年——陈毅出山,就合作抗日事宜与国民党大庾县县长彭育英在石室会谈。如今,石室依旧,革命的故事仍在流传。

1936年“西安事变”和平解决后,蒋介石采取“北和南剿”的政策,对陕北红军主力进行合作抗日谈判,对南方八省的红军游击队则采取不承认态度,直到1937年“七七事变”后,才逐渐停止对南方红军游击队的“清剿”。

为了及时了解中共中央的重大决策,项英、陈毅努力寻找各种来自中央的消息。“陈毅他们在一份香港出版的进步杂志上看到毛泽东《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的报告摘要,了解到党中央的重要指示。”林益说。经过紧锣密鼓的准备,根据形势判断,项英、陈毅认为谈判时机已经成熟。

1937年9月6日,陈毅与国民党大庾县县长彭育英在南雄钟鼓岩洞真古观会谈,为正式谈判做准备。为何选在钟鼓岩会谈?《南雄市革命历史遗址专集》一书记载:钟鼓岩洞真古观主持名叫曾广桃,是江西万安县人,也是彭育英的老乡,曾任乡苏维埃政府主席,主力红军长征后潜踪于此。在钟鼓岩谈判,双方都同意。

当时,彭育英亲率秘书、管印文书等5人乘着一辆汽车前来,陈毅一行5人则从梅关古道下到钟鼓岩。陈毅代表中共赣粤边特委向国民党当局提出事先拟好的几项谈判原则,提出了五条要求。因为双方都很有诚意,会谈很顺利。9月12日,陈毅又以赣粤边特委代表的身份到江西赣州与赣粤边国民党县、专署、江西省军政当局谈判。经过艰苦曲折的谈判,最终达成共同抗日的共识。

1937年10月,赣粤边游击队这群经历过千难万险的不屈勇士跃出巍巍深山,按照中共中央的指示精神,与各游击区的红军部队一起组建新四军,汇成一股抗日铁流,东进华中敌后。

至此,三年游击战结束。提及父亲革命生涯中“最艰苦最困难的阶段”,陈昊苏动情地说:“对于父亲来说,南方三年游击战争是几经生死的浴血奋战。”

给知识分子“脱帽”▶▷

广州会议讲话带来春天气息

1962年3月,受周恩来总理委托,陈毅发表了著名的“广州会议讲话”。陈毅的讲话主旨是改善党对科学事业的领导。这篇3万余言的讲话,赢得的笑声、掌声多达60余次,也给广东和全国知识分子带来了春天的气息。

新中国成立后,陈毅历任上海市市长、国务院副总理、外交部长、国务院外事办公室主任等要职。由于工作需要,陈毅曾多次莅粤指导工作。

多次参与接待工作的省委原副秘书长关相生曾撰文回忆,从1956年10月13日陪印尼总统苏加诺从武汉飞广州访问起至1966年2月,陈毅元帅先后来广州工作、开会、陪外宾、休息共17次。

而在陈昊苏的记忆中,父亲留给自己的深刻印象是他对知识分子特别尊重,“他一直有个当文学家和诗人的梦想”。正是身上的儒将气质,加上知识丰富、分析问题有独到之处,因此许多知识分子很愿意接近陈毅。陈毅在科学、文化界的朋友不仅量多,而且质高;不但是知友,而且是诤友。

1956年,陈毅在参观中山大学时,特别到中大宿舍看望了历史学家陈寅恪。陈毅并不与陈寅恪谈政治,而是和他谈文论道,这给陈寅恪留下了很深的印象。

尤其值得一提的是,陈毅为知识分子“脱帽加冕”的讲话。1962年3月2日,全国科学家座谈会和全国话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会同时在广州召开。周恩来总理在会上作题为《论知识分子问题》的报告,之后由于公务繁忙,会议没有结束就提前返回北京。受周恩来总理委托,3月6日,时任国务院副总理陈毅在会上发表了著名的“广州会议讲话”。

“你们是人民的科学家、社会主义的科学家、无产阶级的科学家,是革命的知识分子,应该取消资产阶级知识分子的帽子。今天,我给你们行‘脱帽礼’!”说到这里,陈毅站起来深深鞠了一躬,全场顿时掌声雷动。在“广州会议”的小组会上,陈毅把科学和科学家提到“国宝级”的高度:“科学家是我们的国宝!真正有几个能替我们解决问题的人,一个抵几百个!……”

可以看出,陈毅的讲话主旨是改善党对科学事业的领导。当时的会议记录稿注明,陈毅这篇3万余言的讲话,赢得的笑声、掌声多达60余次。关相生的回忆文章里写道:陈老总总是有话装不住,怎么想就怎么讲,敢于发他人之未发,这是难能可贵的。陈毅的“广州会议讲话”给广东和全国知识分子带来了春天的气息。后来,国民经济调整取得成效,国内形势迅速好转。

斗转星移,让陈昊苏感到欣慰的是,父亲生前提出的一些主张,如尊重知识分子、重视科学教育等,今天早已得到了实现。而陈毅直言率真的个性,如同他的诗歌一样,将永远被人记忆。

【珍贵记忆】

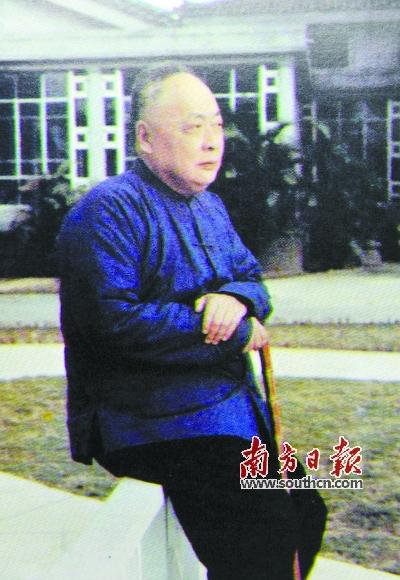

陈毅长子、中国人民对外友好协会原会长陈昊苏▶▷

父亲写诗赞广东“灼灼红花排满径”

走进陈昊苏位于北京的办公室,门口的立柜上醒目地摆放着印有陈毅受勋像的纪念盘:身着元帅礼服的陈毅,刚毅的脸上目光坚定。

写下两首七律《广东》

“父亲年轻时就有当文学家和诗人的梦想。”陈昊苏说:“参加革命以后,父亲仍然坚持写诗,把革命征程都记录下来。解放后,父亲作诗的内容由战争转向国家的建设和发展。”

1972年,陈毅因癌症去世,生前没有来得及整理诗作。陈毅去世不久,夫人张茜也被查出癌症。陈昊苏回忆道:“病重的母亲用尽生命中最后两年的时间来整理父亲的诗。她先整理了一份《陈毅诗词》,约有350篇(700多首)。后来又从中选出150篇(300多首),整理成《陈毅诗词选集》。1974年3月,母亲去世,但她最后看到的也只是油印本。1977年,《陈毅诗词选集》才由人民出版社公开出版。”

陈昊苏强调,父亲的诗有两类特别值得重视:像《梅岭三章》《新四军军歌》《开国小言》《冬夜杂咏·青松》等是一类;像《西藏纪行》《从北京到广州》《游桂林》等是另一类。

除了耳熟能详的《梅岭三章》,陈毅还写过哪些跟广东有关的诗?

1956年,陈毅由于过度疲劳在一次外交宴会上突然晕倒,随后去南方疗养。陈昊苏回忆说:“父亲是闲不住的人,期间在广东写了很多首诗。”

1956年底,陈毅写下诗作《从北京到广州》:“七日行抵广州地,郁郁苍苍浩无边。灼灼红花排满径,游踪疑在三月三……”陈昊苏告诉记者,这当中还有个故事。“当时京广线被长江断开,分成京汉线和粤汉线。旅客过长江还要乘轮渡。一年后,武汉长江大桥修通,‘江南江北一轨通’,父亲的诗既是对当时旅程的记录,也是对交通状况变化的记录。”

1957年,陈毅写了两首七律《广东》,陈昊苏仍清楚地记得诗中有句“最是人民革命好,黄花岗连红花岗……”

告诫子女“革命重坚定”

陈毅和张茜育有三子一女。提及陈毅对子女们的影响,陈昊苏还是以诗来举例。他说:“1961年,我弟弟丹淮去哈尔滨上大学,父亲写了一首《示丹淮,并告昊苏、小鲁、姗姗》来表达对我们的殷切期望和鼓励,后来还写了一首《示儿女》。”陈毅在诗中写道,“革命重坚定,永做座右铭”。陈昊苏说:“父亲等老一辈革命家无论怎么困难,都能保持乐观的信念,坚信革命一定会胜利。这些对我们影响很深。”

说到最后,陈昊苏动情地说:“现在我的年纪已经比父亲去世时还大。我们有了自己的子女,子女也还会有子女。这些诗歌是很有教育意义的,有价值的东西不能随着时间湮没,所以我还在整理、研究父亲的诗,希望能够一代代传下去。”

【专家视角】

省委党史研究室第三研究处处长林益▶▷

陈毅不忘“重生亲父母”有现实意义

南方日报:随南昌起义军南下广东后,陈毅经历了诸多困难,但他从未放弃。他为什么能做到?

林益:在广东的这段经历是陈毅革命生涯的早期实践和探索,也是他作为军事家的起点。其时恰逢中国革命处于低潮,部队中失败情绪弥漫,陈毅坚持留下来,拥护、协助朱德,充分显示了他坚定的革命信念以及在革命的关键时刻勇担重任、百折不挠的精神。他说:“在胜利发展的情况下,做英雄是容易的。在失败退却的局面下,就困难得多了。只有经过失败考验的英雄,才是真正的英雄。我们要做失败时的英雄。”后来的三年游击战争又逢中国革命处于低潮,陈毅又一次勇挑重担,经受了生死考验。这种精神贯穿了陈毅的革命一生。

南方日报:如何评价三年游击战争,以及陈毅在当中的作用?

林益:赣粤边三年游击战争挫败了国民党军队多次“清剿”,牵制了大量国民党军,配合了中央红军主力长征。同时造就和锻炼了一批忠于革命、英勇善战的干部,保存了一大批革命骨干,在中国革命史上具有相当重要的地位。毛泽东曾高度评价南方各游击区,“这是我们和国民党十年血战的结果的一部分,是抗日民族革命战争在南方各省的战略支点”。

陈毅和项英一道,在极其险恶的斗争环境下领导红军游击队坚持机动灵活的游击战争,多次粉碎国民党军队的“清剿”,保存了革命力量;他们结合赣粤边游击区斗争的发展实际,创造性地制定了一套游击战争的战略战术,行之有效的群众工作、政治思想工作、统一战线的斗争策略。抗战全面爆发后,陈毅和项英审时度势,主动和国民党地方当局谈判联合抗日,及时转变斗争方向,为建立党的敌后抗日武装奠定了基础。

南方日报:陈毅曾在《赣南游击词》中写道,“靠人民,支援永不忘。他是重生亲父母,我是斗争好儿郎,革命强中强。”如今来看,有什么现实意义?

林益:在赣粤边三年游击战争中,如果没有老百姓舍生忘死的支援,游击队是寸步难行的。中国共产党在95年历程中,与人民群众结成了生死与共的关系。党的奋斗历史无数次证明,党的根基在人民,血脉在人民,力量在人民。只有保持与人民群众的血肉相连,党才能无往而不胜。陈毅这几句诗是他用自己的亲身经历得出的结论。今天,我们一切工作的成败取决于摆正党和人民群众的关系。党员领导干部要时刻以此为标准检视自己的工作。

陈毅在广东▶▷

1927年10月参加三河坝战役。同驻守三河坝的南昌起义军一起与重兵压境的敌军钱大钧部激战,后随军撤退至饶平茂芝。

12月广州起义失败后,朱德、陈毅率部移驻韶关以北的犁铺头,继续进行军政训练,并开办教导队。陈毅常到教导队讲课。

1928年初与朱德在粤北策划并发动粤北、湘南暴动。

1934年10月—1937年10月主力红军长征后,陈毅因身负重伤,留在中央苏区坚持斗争,与项英等共同领导南方三年游击战争。

1935年3月与项英率部突围,来到南雄油山的大兰廖地村,与信康赣雄特委(同年4月改称赣粤边特委)书记李乐天会合。油山会师旧址,现为南雄爱国主义教育基地(见下图)。

10月—11月下旬叛变投敌的中央军区原参谋长龚楚诱捕项英、陈毅未成,制造“北山事件”。陈毅亲自去北山的帽子峰一带与龚楚彻底搞垮北山区的图谋作斗争,使北山区的中共组织、游击队及指挥机关得到恢复。

1936年12月在韶关梅岭被敌人围困长达20多天,写下气壮山河的《梅岭三章》。如今,其手迹摹刻在梅岭古道旁的碑石上(见下图)。

1937年9月与国民党大庾县县长彭育英在南雄钟鼓岩会谈,为正式谈判合作抗日做准备。

1956年10月陪同印尼前总统苏加诺到广州访问。

1962年3月在广州出席全国科学家座谈会和全国话剧、歌剧、儿童剧创作座谈会,期间发表著名的“广州会议讲话”。

1963年2月视察湛江堵海工程东北大堤(见下图)。

参考文献▶▷

1.《当代中国人物传记》丛书编辑部编:《陈毅传》,当代中国出版社1991年版。

2.刘树发主编:《陈毅年谱》,人民出版社1995年版。

3.王国梁主编:《中共名人在广东》,广东人民出版社2011年版。

【采写】南方日报记者 郑幼智 王俊峰 通讯员 张卿雄

【摄影】(翻拍):南方日报记者 肖雄 万稳龙 (除署名外)

【总策划】莫高义 杨建伟 黄常开 王更辉

【总统筹】王涛 胡键 郎国华

【执行】梅志清 孙国英 严亮 丁少红 练学华 胡智勇 刘江涛 周志坤 徐林

相关文章

- 解密|朱德祖籍广东,关注广东外贸城乡发展群众生活

- 南方+ 2016-06-28

- 解密|革命建设关键时刻,毛泽东为何先后11次南下广东

- 南方+ 2016-06-22

- 解密|在此成家、施展军政才华,周恩来与广东情缘有多深

- 南方+ 2016-06-22

- 解密|广东发生的这些革命大事件,都与刘少奇有关

- 南方+ 2016-06-22