原来肇庆坐拥这么多“海丝”景点

作为海上丝绸之路的陆上重要连接点,肇庆拥有许多海上丝绸之路留下的痕迹。潇贺古道是“海陆丝绸之路”的重要组成,汉代海上丝绸之路往来商货均由此出入内陆;肇庆更是利玛窦进入中国的第一站,在这里留下了天主教堂仙花寺等遗迹。小编特地选出以下跟海丝有关的景区,从中一探肇庆与海丝的渊源。

广信文化园:潇贺古道是海丝陆上对接点

坐落在西江、贺江交汇处的封开是一座千年古城,古称“广信”的封开不仅是两广门户、广府文化的发源地,也是汉代海上丝绸之路的陆上对接点。

这里曾经是中外海上贸易最大集散中心,通过“潇贺古道”,潇江、贺江与长江水系和珠江水系紧密相连,成为“海陆丝绸之路”的主体,海丝货物往来徐闻、合浦与长安等地,这是必经之路。

如今,封开还保留着许多与海上丝绸之路相关的遗迹,而最能代表的是拥有广信塔、古广信码头、封开县博物馆、古驿道等景点在内的广信文化园。在这里不仅能窥见汉代海上丝绸之路的繁华,也能感受两广文化的起源以及封开这座千年古城的内涵。

地址:封开县河南新城区犀牛头山顶

崇禧塔景区:利玛窦留下的痕迹

1583年(明万历十一年)利玛窦抵达肇庆,与罗明坚传教士在肇庆府署内拜会了时任知府的王泮,请求在肇庆建一座小教堂。王泮表示支持,后利玛窦和罗明坚选择了风景优美的崇禧塔附近,决定在此建教堂,这个教堂就是仙花寺。

后来由于种种原因,仙花寺泯灭于历史中,如今崇禧塔、王泮生祠、景福围纪念亭、真武阁、景福围公所、仙花寺遗址、利玛窦中西文化交流馆等组成一个特色文化景区,内设《王泮在肇庆》《中西文化交流的使者利玛窦》《真武的民间信仰》等固定展览。其中《中西文化交流的使者——利玛窦》大型陈列于崇禧塔景区内,展厅占地面积约600平方米。该陈列分八个部分,设计了多个场景,以图文配合众多实物,并运用声、光、电和触控屏等多媒体先进科技,生动、形象地展示了利玛窦进行中西文化交流活动的过程。

地址:肇庆市江滨中路,坐15路、27路、4路可到。

上清湾村:信奉天主教的村庄

高要上清湾村民风淳朴和谐,以滨江风景闻名,被列入高要建设广东省名村范围。据高要地方志载,1864年,法籍传教士黎神父在肇庆城内首建“道源斋”,1865年又在上清湾村建立天主教堂。这个早期的教堂为晚清中西合璧建筑风格楼房,坐东向西,砖木结构,木构件为仿罗马拱廊式样,附设有图书馆。

清同治十一年(1872年),法籍黎神父在村东筹建中西结合新教堂,占地面积225平方米,坐东南,向西北。教堂顶端左右各开一挂钟窗,右挂大钟,左挂小钟,匾上开一圆窗,窗上为三角尖顶,五进深,三开门,头进为两层,第二层为唱经楼,三进左右各一横门,每进均有圆拱。如今,这个村庄里还能看到坐落在传统乡村民居中的教堂,成为海上丝绸之路带来的中西方文化交流的最好见证。

地址:过西江大桥,沿江一路附近

怀集县博物馆:茶杆竹随海丝远销海外

怀集北上湖南可往西安,南去广州可通南洋,是古代海陆丝绸之路对接重要通道。怀集县博物馆有来自民间收藏的波斯等地的古钱币,专家认为怀集盛产厘竹,明朝年间南洋人就很喜欢这种竹子。

在祖先留下的传说中,厘竹受到外国人的喜爱完全是一个偶然。19世纪一名坳仔人随手砍了几捆厘竹,放排至广州后恰巧被一名英国商人相中,从此茶杆竹开始了它的世界之旅。19世纪末至上世纪,以厘竹制作的钓鱼竿逐渐有名,远销欧美。

据史料记载,至迟于1840年香港商人就在坳仔开办竹庄,收购厘竹后转卖日本商人,日本商人则以“东京竹”为名重新包装销往世界。

地址:怀集县城西区登云路

杏花古村:融合西方风格的古民居

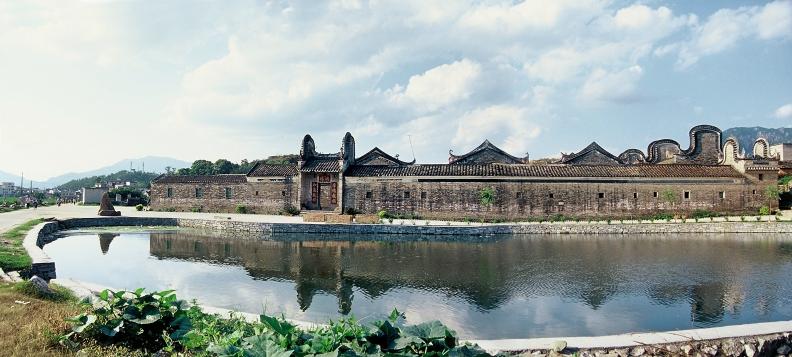

杏花古村位于封开县杏花镇,村民主要以“伍”姓为主。其中古民宅代表的伍氏大屋建于清末民初,院落的建筑占地面积为3183平方米,设南北两大门、东西两小门。

南大门外还有一口约1000平方米弯月形的水塘。整座建筑遵循严格的对称规律,是中国传统儒家中正思想在建筑上的体现。

不过这栋建筑上也有着明显的西方风格,其正脊上有西洋建筑模型图案,雕花中也有钟表等。此外,平凤镇石氏家宅在内部很多运用一定跨度的砖拱结构代替传统的木作梁架,在建筑外观上模仿巴洛克式建筑风格,颇具艺术价值。

地址:封开县杏花镇、平凤镇

快来抢沙发

快来抢沙发