南周知道|你或许不知道,奥斯曼土耳其和日本也曾是“病夫”

2016-01-22 16:55

2016-01-22 16:55

“东亚病夫”在我们的印象中是外国侵略者对我们的蔑称,是对我们体质孱弱的嘲笑。然而,这一说法在在什么语境下出自何人之口呢?

文|王谦秋

电影《精武门》中,李小龙饰演的陈真大败日本武士,使其吃掉“东亚病夫”四字牌匾。中国近代史上的一大屈辱符号被他一脚踢碎,扬我国威,大快人心。据说电影在香港上映时,每到这一幕,观众都会忘情欢呼。然而,随着历史考证的深入,学者却发现这一大屈辱性符号基本的真实性都存疑。

“东亚病夫”在我们的印象中是外国侵略者(似乎以日本人为甚)对我们的蔑称,是对我们体质孱弱的嘲笑。然而,这一说法在在什么语境下出自何人之口呢?

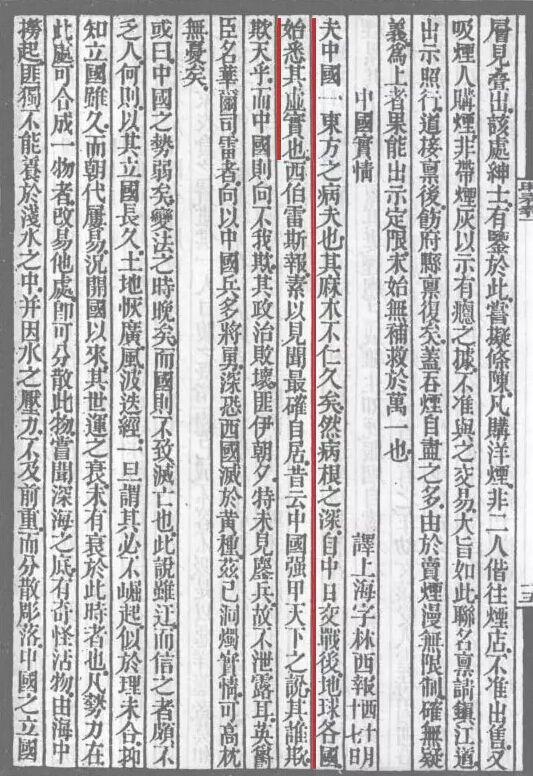

据台湾历史学家杨瑞松考证,“病夫”为sick man翻译而来,原文为“夫中国──东方之病夫也”,出自1896年伦敦英文报纸文章,经上海《字林西报》转载后,由《时务报》翻译成中文刊载,其文章标题为《中国实情》。

一般认为这是“东亚病夫”的出处,原文摘录如下:

夫中国──东方之病夫也,其麻木不仁久矣,然病根之深,自中日交战后,地球各国始悉其虚实也。

这事实上是一篇论述中国改革重要性的政论文章,发表于甲午中日战争之后。

由于甲午战争宣告了洋务运动的失败,作为传统大国的中国深层次改革迫在眉睫,尽管洋务运动难以推进,但最后还是认为中国改革依然为时不晚,通篇都未涉及国人体质问题。

那么,文中的“病夫(sick man)”所指为何物呢?

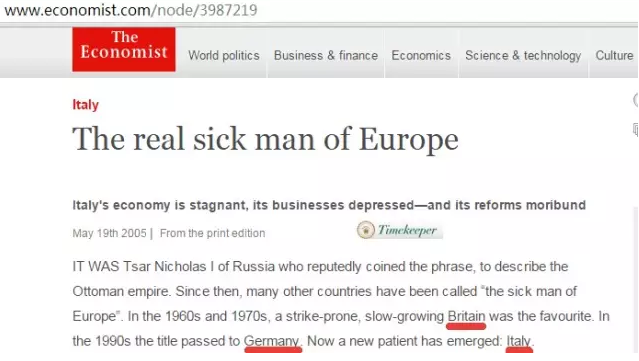

从原文语境来看应是形容当时中国的衰落状态,而这种用法有其典故:相传这一词语首先由俄国沙皇创造用以指代衰落的奥斯曼土耳其帝国,土耳其因之被称为sick man of Europe。

中国当时当然也是衰落的帝国,因而类似地被被称为sick man of Asia或sick man of East Asia。

其后,由于国际格局变化,这些称谓不再特指土耳其或中国。

2009年,美国时政杂志Foreign Policy刊登文章就The Sick Man of Asia为题描述陷于政经困局的日本,这个标题大可翻译为“日本——亚洲之病夫也”。

仔细考察历史源头的文本语境和历史语境,不难发现“病夫”(sick man)并非蔑称,反而是一种同情式的政论,既不是专门针对中国或中国人而言的,更与体质病弱毫无关系。

也就是说,在英文语境中,sick man不过是指没落的大国。然而,我们所熟知的充满侮辱意味的“东亚病夫”又是从何而来呢?

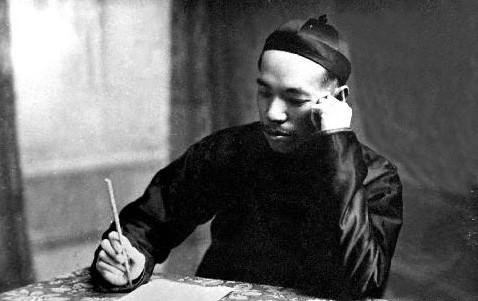

作为《时务报》主笔的梁启超也是知悉“病夫”一词原意的,而且也在这一意义上使用过这一词语,然而,他在《新民说》中却对“病夫”一词加以发挥,使得其获得了特指中国人体质孱弱之意。

彼时,正值保国保种思潮兴盛之时,对于国民身体素质的重视达到了前所未有的高度,甚至上升至国家和民族层面,国民个体的身体素质被认为是国家和民族竞争力的基础。

中国积贫积弱的局面与国人体质孱弱是分不开的,而“强国必先强种”,要改变这种局面,必须提高国民体质。

所以梁启超在痛陈国人体质孱弱的种种表现后扼腕痛惜道:“其人皆为病夫,其国安得不为病国也!”

以梁启超舆论领袖的地位,他对于“病夫”意涵的发挥直接影响了时人对于这一提法的理解。

于是,“病夫”才获得了我们今天所熟悉的指代中国人体质孱弱之意。

杨瑞松注意到在梁启超的发挥后,“病夫”很快成为社会各界使用的词汇。

陈天华《警世钟》中就写道:“外洋人不骂(中国人)为东方病夫,就骂为野蛮贱种”。

流行一时的小说《孽海花》作者曾朴就自嘲地以“东亚病夫”为笔名。

在清末日益严重的民族危机中,有识之士在寻找救国之道时,都不约而同地注意到国人体质对于民族存亡的重要性。

在尚武精神和军国民主义思潮兴起之际,国民孱弱的身体日益成为一个严重的“问题”,而据信出自西方人之口的“病夫”一词准确捕传达了这种充满危机和耻辱感的历史氛围。

也就是说,“东亚病夫”这一蔑称是中国人借西方人之口加诸自身的受辱符号,在民族危亡的背景下,中国人“执着”于“东亚病夫”这一受辱符号是在突出问题严重性,以此振奋民族精神,提升体质,打破“东亚病夫”这一诅咒,所谓“知耻而后勇”。

杨瑞松举了一个再明白不过的例子,民初体操教育家徐一冰在上海开办体操学校时就以“增强中华民族体质,洗刷东亚病夫耻辱”为校训。“东亚病夫”这一耻辱存在的意义正是为了激发洗刷耻辱的斗志。

据信出自西方人之口的“病夫”的意涵经过从指代衰落帝国的到指代体质孱弱的悄然转换,转换前的历史原貌已经为人们所遗忘,转换后的侮辱含义却在民族集体记忆中打下了深深的烙印,成为近代民族共同体想象的重要内容。

此后流行文化、大众传媒等对于这一符号的反复指涉使得这一符号深入人心,特别是《精武门》中陈真大败日本武士的情节,一扫“东亚病夫”的耻辱,更是成为集体记忆中的经典一幕(虽然这一幕纯粹属虚构)。

周星驰《喜剧之王》、周杰伦《双截棍》甚至最近的《夏洛特烦恼》,都不约而同对此致敬。可以说,时至今日,“东亚病夫”依然是一个鲜活的屈辱符号。

所以当杨瑞松这一考证结论曾被人摘编后发表在网上后,读者几乎是本能反应式地强烈质疑。

民族共同想象的力量之大、惯性之强又为这个历经世纪的屈辱符号加上了一个意味深长的注脚。

【来源】南周知道公众号,未经授权不得转载