万园之园——圆明园

圆明园展览馆位于海淀区清华北路圆明园遗址公园内,建于1979年。该馆有大量珍贵文物、图片和影视录像,有按原貌复制的"圆明三园"微缩模型,详细介绍了圆明园的景观,并再现了一代名园的兴盛历史。

观光指南

圆明园展览馆

展厅分布

展览馆共两个展厅,第一展厅、第二展厅的大部分以圆明园的营建、盛况为主要内容,第二展厅的部分为圆明园罹难、圆明园复苏的有关资料。展品总数为150件,整个展览以图片、照片为主,模型及实物为辅,每件展品都附有简要的文字说明。展览馆附设导游、讲解业务并在录像厅全天连续播放国史录像片《中华第一园的毁灭》。为方便游人,在第二展厅销售有关圆明园文史、录像资料及旅游纪念品。

圆明园

圆明园在北京市西北郊海淀东北,占地350公顷,由圆明园、长春园、绮春园组成,通称"圆明园"。圆明园始建于清康熙四十八年(1709)。经过雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五代皇帝的不断经营和建设,历时150余年,建成一座规模宏大、景色秀丽的皇家园林,被皇帝特称为"御园"。

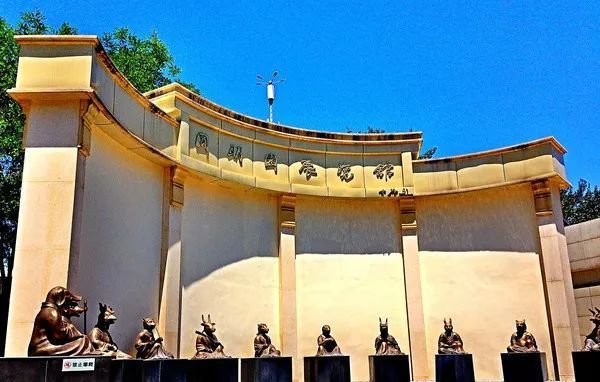

它继承和发扬了中国传统造园艺术,汇集了全国众多的名园胜景,吸收了西洋的建筑形式与造园风格,并将各种园林风格有机地统一起来,成为世界园林建筑史上的一朵奇葩,其盛名传至欧洲,被誉为"万园之园"。 圆明园的营建,充分体现了中国古代的高度文明及劳动人民的聪明智慧。但不幸的是,这座一代名园竟于1860年和1900年两次遭到英法联军和八国联军的野蛮焚毁和洗劫后,所有建筑、文物都已荡然无存,成为一片废墟。解放后,党和政府对圆明园遗址十分重视,进行了大规模的绿化并在1976年成立了圆明园管理处,对遗址进行保护、整修和利用。1979年,为配合爱国主义教育,建立了圆明园园史展室,1985年,在西洋楼--远瀛观遗址西侧新建圆明园展览馆。圆明园展览馆为新型建筑材料活动用房,占地面积1500平方米,建筑面积600平方米。

馆内展出再现圆明园盛况的全景鸟瞰油画,全景沙盘,呈现圆明园昔日优美国林建筑景观的"圆明园四十景"、"西洋楼二十景"图片及部分景区的建筑模型以及反映圆明园遭劫、圆明园复苏为主题的历史照片及有关书籍和部分实物。

历史故事

圆明园遗址是国内现存面积最大的一处遗址公园,其西洋楼遗址的残垣断壁,147年来仍巍然屹立,警示后人,勿忘国耻。第二次鸦片战争期间,英、法组成联军发动侵华战争。咸丰十年(1860年)8月,英法联军攻入北京。10月6日,占领圆明园。从第二天开始,军官和士兵就疯狂地进行抢劫和破坏。英法侵略军把圆明园抢劫一空之后,为了销赃灭迹,掩盖罪行,英国全权大臣额尔金在英国首相帕麦斯顿的支持下,下令烧毁圆明园。大火连烧3昼夜,使这座世界名园化为一片废墟。

大水法是西洋楼中最大的一组喷泉建筑,占地1万平方米,建成于乾隆二十四年(1759年)。喷泉从大型狮子头口中喷出,沿着七级水盘,形成瀑布。池中有一个梅花公鹿,鹿角分为八叉,喷水八道,在鹿的周围有十只状似奔跑的猎狗,猎狗的口中喷水,直射鹿身溅起层层的水花,俗称猎狗逐鹿。 当喷水池中所有的喷泉全部开放的时候,犹如山洪暴发,声传数里。大水法遗址现遗存有石龛和三座喷水池。观水法位于大水法对面,坐南朝北,是清帝观赏大水法喷泉之处。观水法正中石台上设有宝座,后面是由五件石雕并列而成的大型石屏风,分别雕刻西洋军旗、甲胄、刀剑、枪炮图案。观水法平台现仍遗存,宝座后面原五件石屏风和两座方塔,1927年散失到北京大学校内朗润园。1977年由圆明园管理处运回,并在原址复位。大水法石龛已成为圆明园遗址的形象代表。

整理:叶子

来源:国家公共文化云

快来抢沙发

快来抢沙发