潮州方潮盛铜锣制作技艺——听,粗犷响器的细腻余音

在潮州传统工艺界,如果说哪一个字号的产品,全世界只要有潮州人的地方就能够见到,那可能就是方潮盛铜锣。 铜锣在中华文化大舞台上扮演着极为重要的角色。它既是戏曲演奏中不可或缺的乐器,也是民俗活动中一种特殊的仪式用具,甚至还被广泛应用于发布险情警示信号。 而方潮盛铜锣,经过一百多年的传承发展,凭借精湛的制作技艺、独特的文化内涵,获得了“潮州民间礼乐圣器”的美誉。如今的方潮盛铜锣,拥有十多个品类数十种型号,许多是根据戏曲演奏需要独创的产品,其经久耐用、音色音准俱佳,更为众多使用者一致称道。 与其他传统工艺行业截然不同的是,尽管铜锣产品有着不小的需求量,但潮州铜锣知名老字号“只此一家”。以一个字号“代言”整个行业,这在国内亦属十分罕见。

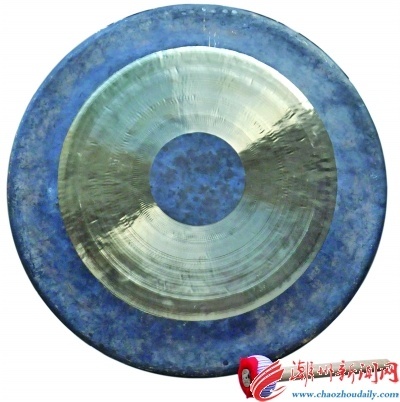

方绍鹏创制的“排钦”

方绍鹏创制的“排钦”

服务地方戏曲 不断改良创新 冬季的潮州,依旧气候宜人,阳光收敛起火辣的性子,照在身上温柔而舒适。 不过,潮安区浮洋镇的方潮盛铜锣厂里,却是炉火旺盛、热气腾腾,锤子敲打铜坯的声响哐哐哐不绝于耳,工匠师傅如临盛夏,一大片衣衫早被汗水浸湿,紧贴在背脊的皮肤上。 铜锣厂的主人名叫方绍鹏,今年65岁,是方潮盛铜锣制作技艺第五代传人,也是该项目省级“非遗”传承人。他还有两个弟弟,是市级传承人。方绍鹏打出来的铜锣虽然“不同凡响”,为人却相当低调,问起作为省级传承人的独到之处,他只说自己是年长一些而已,手头功夫并没有比弟弟们更特殊的地方。 方潮盛铜锣创始于清代中期。方绍鹏告诉记者,先祖当年到福建谋生,拜师学习铜锣制作技艺,后来回乡创办“方潮盛”字号,起初主要制作京锣、京钹、苏锣等。铜锣的主要供应对象,是地方的戏曲团。随后的百余年间,方潮盛铜锣匠人与潮州戏曲艺人相互交流,不断碰撞出智慧的火花。根据戏曲的演奏需要,方潮盛历代匠人改良、创造了越来越多的铜锣品种。到了祖父方俊仕这一代,已发展出深波、曲锣、月锣、斗钦等十多个品种,从而丰富了地方音乐的表现形式。 谈话间,方绍鹏指着一旁的一件乐器,告诉记者,这就是他几年前创制的“排钦”。只见一只木架上,整齐悬挂着八面斗钦,分为两排,每排四面,看上去有点儿像古代编钟。方绍鹏用布棰依次敲击八面斗钦,原来,两排斗钦分高音和低音,每排四面斗钦依次升高一个音阶。 “汕头戏曲学校的一位老师时不时来访,有一次提出需要这样一件乐器用来和曲,我就按照他的要求设计制作出排钦来。”方绍鹏说,“戏曲上有什么设想,要求什么演奏效果,我们就想办法制作出来,品种也就越来越多。”

方绍鹏的妻子用割刀在铜锣表面划出纹理线

方绍鹏的妻子用割刀在铜锣表面划出纹理线

有潮州人的地方就有方潮盛铜锣 出身于铜锣世家,方绍鹏自幼跟在爷爷身边,每天看着爷爷制作各种各样的铜锣,生活中随处可闻的都是打胚、淬火、修音所发出的不同声响。家族技艺和老辈匠人追求完美的精神,浸染着他的整个童年,潜移默化地指引他走上接班的道路。 上世纪50年代,方潮盛铜锣厂通过公私合营,改制为地方国营铜锣厂,但厂里的师傅基本仍是爷爷带领的原班人马。1972年,18岁的方绍鹏也来到厂里工作,一边帮爷爷打下手做些杂活,一边开始学习铜锣制作技艺。客户前来提货,他就帮爷爷挑拣、搬运产品,有时协助爷爷给铜锣修音。那时候,铜锣厂的一部分产品,已经通过汕头出口公司销往海外。 不久,文化大革命爆发,潮州众多传统文化艺术遭受浩劫,相关的手工艺行业也面临消亡。而铜锣由于在特定时期仍有着实际使用需要,生产活动得以正常开展,这也使方绍鹏的家族技艺,在传统文化的“凛冬”中得到了较好的延续传承。 80年代,改革开放的春潮,重新唤起文化艺术的勃勃生机,“方潮盛”的炉火从此越烧越旺。地方文艺戏曲团体相继复兴,急需大批新的乐器,艺人们信赖的依然是百年老字号,一时间,方潮盛铜锣供不应求。方绍鹏回忆说,主要供应对象是潮州大锣鼓乐团,每套大大小小几十个。不仅如此,海外的潮人团体也慕名而来,方潮盛铜锣的纯美音色,真正响彻世界各地。进入21世纪,方潮盛铜锣已经远销美国、英国、意大利、澳大利亚及东南亚等数十个国家和地区。用方绍鹏的话,“有潮州人的地方,就有方潮盛铜锣。” 一位定居美国的潮人,还将方潮盛铜锣推荐给洛杉矶证交所,定制了一整套由苏锣、月锣、大小钹等组成的响铜乐器。从此,每逢洛杉矶证交所开市,人们都会听到方潮盛铜锣发出的悠悠潮音。

方绍鹏的弟弟正在给一面深波定音

方绍鹏的弟弟正在给一面深波定音

制作一面优质铜锣秘诀就是没有秘诀 2009年,方潮盛铜锣制作技艺被列入广东省第三批非物质文化遗产保护名录,是潮州目前为止唯一一个带“字号”的非遗项目。 为何方潮盛能够制作出质量上佳、音色不凡的铜锣产品?方绍鹏笑着说,其实并没有什么秘诀,只是不厌其烦千锤百炼出来的经验,加上一双对声音格外敏感的耳朵。 从一块红铜到一面优质的铜锣,要经过熔铜、过模、打坯、定型、修容、定音等繁复工序。首先把红铜混入一定比例的锡,放入熔炉里熔铸,以增加铜的硬度。熔化的铜液倒进模具铸成坯,冷却后再次进炉烧红,手工反复锤打。仅这个打坯的过程,往往就要重复数遍,下锤上千次。接着,师傅会把修剪后的铜坯,根据将要制作的铜锣尺寸大小,两到四块叠在一起,再次进行烧制、锻打,凭借手感和经验控制铜锣的厚薄。 “通常是四块一起打,最后分开成为四面大小基本一致的铜锣,而像大号的深波,一次就只能打两面。”方绍鹏解释说。 经过无数次烧制、锻打的铜锣,要浸泡一遍盐水,并再次淬火,以去除其表面的氧化层。有的要用一种木制的割刀,在锣面上划出如经度线一般的纹理。最后,也是最关键的一道工序——定音,考验的就是匠人手头和耳端最精妙的功夫。 采访中,方绍鹏的弟弟正蹲在地上,给一面深波定音。深波是一种高边铜锣,发音厚重低沉,余音悠长,常用于融合、协调各类打击乐器,其对发声的要求也极为严格。只见他用锤子在锣面上敲敲打打,随后用布棰敲击试音,再打,再试,如此反反复复不下数十次。 方绍鹏说,所谓“千锤百炼、一锤定音”,实际上,定音的过程何止数十上百锤。言下之意,要让一面铜锣音色达到极致,绝非“一锤定音”说的写意,背后必定隐藏了匠人臻于至善的心血。 一种匠人精神等候后辈继承 一百多年来,方潮盛的匠人们,每天都重复着如此枯燥的工序。没有木雕的光彩夺目,没有潮绣的华丽富贵,一面看似简单粗犷的铜锣,却被他们敲打成精致细腻的艺术品。 “工欲善其事,必先利其器。”在方潮盛铜锣制作技艺上,代代相传的“利器”,或许不是炉火有多高温、下锤有多厚重,而正是一种既甘于平淡又力求不凡的精神境界。方绍鹏的母亲许惜珍已年届九旬,自从嫁入方家,她就在铜锣厂和大伙一起埋头苦干。老人说,方潮盛铜锣之所以出名,就像“做粿”一样,她家“揉粿皮”更花功夫,“吃”起来更筋道。 如今,方潮盛铜锣厂制作的铜锣依然供不应求,每年数千件产品不在话下。不过,方绍鹏也坦言,制作铜锣十分辛苦,一面大号的深波四五十斤重,两面同时打就是上百斤,两把钳子夹起来锻打,需要过人的臂力。铜坯烧红后散发出来的热气,很容易将皮肉烫伤,而锻打过程中稍微不慎,更有可能前功尽弃。前不久,厂里在制作两面深波的时候,就因为少进了一次炉,导致锣面开裂,一整天的辛苦付诸流水。 谈及技艺的传承,方绍鹏告诉记者,他们三兄弟的儿子,都已经开始学习制作铜锣,他的儿子还是区级传承人。甚至连年仅6岁的孙儿,也会学大人的模样,对着铜锣敲敲打打。方绍鹏还略带自豪地拿出手机,给记者播放了一段孙儿打铜锣的视频。小家伙一手转动铜锣,一手执锤用力敲打,看上去煞有其事。 在旁人看来,传统手工艺吃力不讨好,总是难免后继乏人的尴尬,更何况铜锣制作有着显而易见的艰辛。但方绍鹏对此却保持乐观,他轻描淡写地说,“家族的技艺,下一代当然要继承。” ■ 感言 让传统文化走进新的发展天地 方潮盛铜锣名头很大,大到响彻世界各地。有潮水的地方就有潮人,有潮人的地方就有方潮盛铜锣——这话一点也不夸张。 因为,经过一百多年的积累,方潮盛攒足了人气,大家都认同这个老字号。当然也因为,潮州铜锣制作行业老字号只此一家。 采访过程中,记者感触颇深的是,方潮盛铜锣厂只有十来号人,这十来号人包括了方家三兄弟、方绍鹏的妻子,以及其他几位亲属,可以说全都是“自己人”。就是这十来号人,尤其方家三兄弟,传承了家族一百多年积累的精湛技艺。时至今日,他们足以代表一项省级非物质文化遗产,代表整个潮州铜锣制作行业。 话说回来,能够“代言”整个行业,也源自“一枝独秀”的底气。铜锣制作又是机械所代替不了的,需要依靠匠人敏锐的听觉和细腻的手感。在其他传统手工业频遭现代化生产冲击的今天,铜锣制作匠人难能可贵的优势却越发凸现。 我们不需要为这门技艺的传承而担忧,然而,作为一项地方传统文化,是不是可以更有作为? 与潮州文化有着诸多相似之处的客家文化,近年来借力文创产业而得到良好的发展。深圳甘坑新镇的客家人,以往家家户户以制作客家凉帽为生。如今,凉帽制作行业热门不再,但以文创产业著称的甘坑新镇,却孵化出“小凉帽”卡通IP,成为2017深圳文博会上的一大亮点。围绕“小凉帽”主题开发的一系列文创产品,更让世人重新认识了甘坑凉帽和客家文化。 假如通过政府部门牵线搭桥,为优秀传统技艺注入新时代的文创力量,让传统行当不停留在技艺层面,我们的潮州文化同样能够走进一片崭新的发展天地。 □文/记者 江马铎 □图/记者 黄春生

快来抢沙发

快来抢沙发