《沙丘》VS《美国众神》:乘只思想的雷鸟 | 荐书

“地炉茶鼎烹活火,一清足称读书者。 ”这个假期,我们将陆续推送本刊记者的私人书单和读书心得。春节长假,忌暴饮暴食,忌“农药”“吃鸡”,宜陪家人,宜读好书。

《沙丘》电影导演大卫•林奇(左)和《沙丘》作者弗兰克•赫伯特在片场的合影

也许这就是科幻的力量,你可以放任自己沉浸在一个截然不同的世界里,去向任何地方

作为一个“半吊子”不足的科幻爱好者,2018年的第一个月颇为巧合地献给了两本科幻经典——《沙丘》和《美国众神》。如果说哈利波特系列是伴随少年走向成年,充满了《Hedwig's Theme》式的惊险烂漫,像是一个黑暗虐心却瑰丽暖人的梦;那么这次要推荐给大家的两本厚若砖头的书则是典型的“叔派”作品,与John Williams的清透管弦乐对应,可能更像Bob Dylan的那首《Death Is Not the End》,沉郁而沧桑,探讨的问题也更为严肃。

先说《沙丘》,这部创作时间长达八年、首次出版于1965年的小说是美国科幻巨匠弗兰克•赫伯特(Frank Herbert,1920-1986)“沙丘系列”六部中的开篇之作,在科幻史上的地位比肩阿西莫夫的“基地”系列。后来很多大众流行文化的产物,比如电影“星战”以及游戏 “红色警戒”系列的诞生都曾受到“沙丘”的影响。(想要了解上个世纪60年代前后人们对于宇宙、技术与人类关系的真实探索和前沿思考,可以参见描述苏联在冷战背景下于1965年完成人类首次太空出舱行走的电影《太空第一步》,以及拍摄于1968年的科幻经典《2001太空漫游》。)

《沙丘》的故事架构是,沙漠星球厄拉科斯上生活着香料的生产和守护者,即被当地原住民弗雷曼人称作“造物主”的巨大沙虫,香料被视为宇宙至宝,可以延长生命、提高预知能力,也是星际交通得以运转的基础,作为宇宙中唯一能够产出香料的星球,厄拉科斯成为各派政治力量的角力场,在阴谋和命运的交错运转中,小说的主人公完成了家族的复仇,却最终无法对抗命运地走上了“救世主”之路。

作为“软科幻”界的翘楚,虽然有粉丝打趣《沙丘》是一本需要将作品附录部分数十页“帝国术语库”和“地图附注”贴在床头才能顺畅阅读的作品,展现了赫伯特强大细密的世界观构筑能力,但小说中并没有“硬科幻”引以为傲的大量科技发展的细节描写,甚至是较早提出“反智”探讨的科幻作品,赫伯特带给读者更直接的阅读刺激是在未来世界的外壳包裹下对人类面临的现实问题的人文探讨,涵盖生态、宗教、政治和哲学等等。

其中一个重要的话题便是对“英雄”的诘问,虽然故事的外壳看上去像是一部星际沙漠版“王子复仇记”,但这决不是一部单纯讲述英雄诞生的作品,不仅是说故事里人物的多面性与复杂的人性挣扎,而是作者赫伯特对“英雄”本身始终保持着冷酷的质疑,这种观点是整本书的“月光”,草蛇灰线般铺洒在作品的字里行间。

在《沙丘》的后记中,赫伯特的儿子这样叙述父亲对这一观点的坚持,“通过仔细研究政治,我父亲相信英雄会犯错误……而这种错误会被盲目跟从的追随者简化。弗兰克•赫伯特在《沙丘》写过一段具有伏笔意义的格言:‘记住,我们所讨论的人是穆阿迪布,曾下令剥下敌人的人皮做成战鼓,曾挥手之间便破坏了过去的厄崔迪传统,用他的话说:我是魁萨茨•哈德拉克,只这一条理由就够了。’”在另一个戏剧化的场景中,赫伯特通过书中的角色说出,“不要让你的人民落进英雄的手里,再没有比这更可怕的灾难了。”

在随后的1969年出版的第一本续作《沙丘救世主》中,赫伯特继续讲述复仇成功后的保罗•厄崔迪在帝国王位上的生活,主角的黑暗面被更加彻底地呈现,同时“盲目跟随魅力领袖所带来的危险”也成为作品的主旨之一,即便这种英雄跌落神坛的故事走向并不被部分沙丘粉丝所接受。

当然,除了对“英雄”的探讨,赫伯特还在情节中铺陈了许多有趣的话题,比如超能力和人性的关系,“他发觉自己正在用双拳捶打帐篷的地面。(他那毫不妥协的意识却把这作为一个有趣的情感信息记录下来,置入了计算中)”;比如对英雄人物复杂心理的刻画,“我也要失去哥尼了吗?保罗暗问,就像失去斯第尔格一样,失去一个朋友,换回一个应声虫”;以及对于宗教力量的利用,“他认可了那些传说,正打算为自己披上宗教的外衣。”当然也有利用宗教的力量走向所谓绝对权力之后,忠贞而疯狂的信徒双刃剑般的拥戴与裹挟。

如果说《沙丘》中对宗教和造神的反思推动了故事情节曲折向前,那么对宗教落地以及造神成功后神的命运的想象则构成了我将要推荐的另一部伟大作品《美国众神》的故事内核。

二者的创作时间相隔36年(《美国众神》创作于2001年),阅读体验也迥异。我的一个爱好科幻的朋友“北落师门”做了一个有趣的比喻,“沙丘更像是幻想文学里面的严肃文学,能上语文课本的那种,而美国众神的感觉像是王小波王朔,对普通读者更有吸引力。”

后者是什么风格呢?如果你想快速了解,又没有时间看完一集starz电视台的同名影视作品,倒是不妨在脑海里想象下starz 之前代表作“斯巴达克斯”的画风,便可见一斑。(虽然影视作品的呈现往往只是为将小众作品“降维”到大众易接受的形式而做出的快餐式加工,但starz的整体基调还是经过原著作者尼尔•盖曼首肯的。)

《美国众神》是尼尔•盖曼的代表作,相较于写作时间较为久远的《沙丘》,这部作品可能对大多数读者来说,阅读体验会更加畅快。作为一部几乎横扫了雨果奖(科幻)、星云奖(科幻和奇幻)、布莱姆•斯托克奖(恐怖)等众多行业奖项的作品,不同喜好的读者也更容易从中找寻到各自偏爱的刺激因素。

不同于赫伯特在网上最常见的那张黑白色笑靥盈盈的大胡子照,1960年出生的尼尔•盖曼虽然在《美国众神》一书后的采访中否认了很多粉丝将他定义为“哥特式人物”的想象,但他喜穿黑色,尤爱猫,其博客封面的那张照片上,被风吹得蓬乱的灰白头发和胡须间,是一双极有穿透力的眼睛和不对称刻在脸上的三层眼袋。

《美国众神》中的“众神”其实指的是“旧神”和“新神”,“旧神”是历史上从世界各地随移民(信徒)迁徙到美国土地上的神灵,大多依托于神话传说,比如北欧神话里的主神奥丁、阿拉伯传说中的火魔神伊夫里特、埃及神话中的智慧之神透特,等等;“新神”则大多是美国独立后依托科技进步而产生的新生信仰,比如媒体女神、高速公路之神、科技男孩,等等。

“新神”和“旧神”的生存都是依托于信仰、祈祷与爱,文中一个有趣的例子道出了背后的逻辑,不同于古代人们为神灵打造神坛,以生命祭祀,如今电视机也可以是祭坛,只不过人们献祭的是“时间”或“彼此”;神灵们以信徒的信仰和追随为生命源泉,也会因被遗忘和背弃衰落甚至彻底死亡。从悲情的角度看,被人信仰又被人遗忘似乎是种宿命,无论是在新大陆上不得不放下身段、各显神通的旧神,还是自知因为无法将飞驰向前的世界绑定在自己设想的轨道上而极有可能更迅速被永久忘却的新神们。

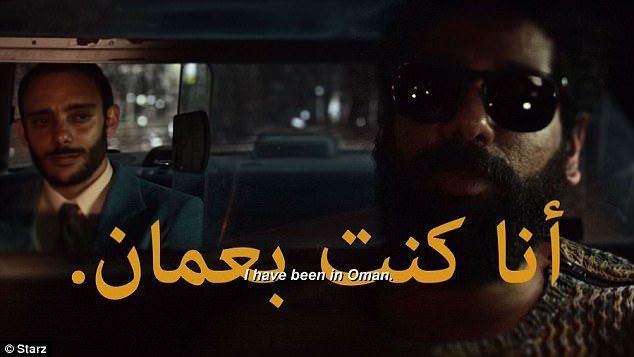

从阿曼来纽约推销小工艺品的萨立姆偶然搭上了一辆出租车,司机是曾经随移民来到纽约的阿拉伯火魔神伊夫里特,后者用阿拉伯语向萨立姆回忆了一番千年之前其诞生地“尤巴”城的繁华之后,抱怨了自己“已经连续开着这辆被安拉遗忘的出租车三十个小时了。”(画面来自《美国众神》电视剧)

“人们有信仰,影子想,人就是这样。他们有信仰,但是却不会为他们的信仰而承担责任。他们用自己的信念造出神灵,却不信任自己的造物。他们用幽灵、神明、电子和传说故事填满他们无法把控的黑暗。他们想象出某种东西,然后相信它的存在,这就是信仰,坚如岩石的信仰。一切就是这么开始的。”

故事以主人公影子与众神的互动引出一场新神和旧神之战从预热到开战到意外收尾,看起来是一部信仰之争,实际上是对自我的一种审视,无论是被放置在“万能”和“被信仰”位置的“神灵”还是肉体凡胎的我们,毕竟信仰的范畴远远超过了宗教所辐射的领域。

而对于这一切,作者在一个非主线人物的一段超长的“我相信”自白的最后给出了一种可选择的态度, “我相信人生就是一场游戏,人生就是一个残忍的笑话,我相信人生就是你活着的时候所发生的一切,而你能做的就是放松并享受它。”(自翻版本,与十周年作者修订版翻译不同,特附上原版供参考,“I believe that life is a game, that life is a cruel joke, and that life is what happens when you're alive and that you might as well lie back and enjoy it.”)

当然,无论是《沙丘》还是《美国众神》,两本经典值得品味的地方还很多,也许这就是科幻的力量,你可以放任自己沉浸在一个截然不同的世界里,感受想象的原力,去向任何地方。思想的雷鸟所经之地,光芒万丈。

本文首发于南方人物周刊微信公号

文 / 本刊记者 陈洋

编辑 / 孙凌宇

快来抢沙发

快来抢沙发