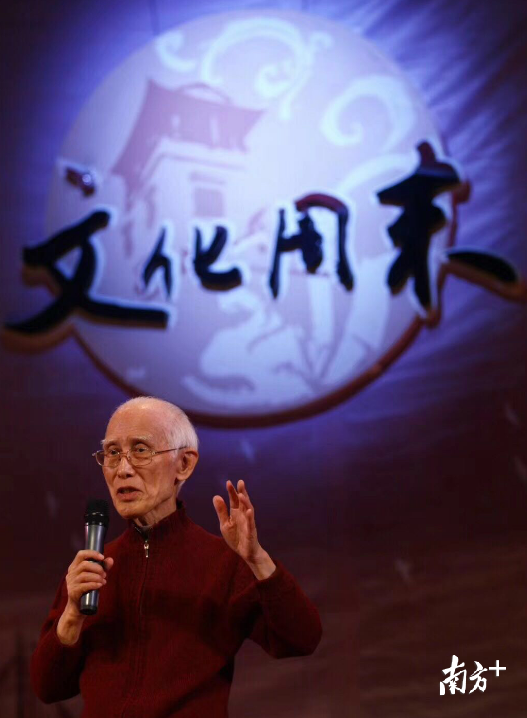

诗人余光中曾在东莞解读旅行的意义

海外网12月14日消息,据台媒报道,台湾文学家、著名诗人余光中病逝,享年90岁,代表作《乡愁》《白玉苦瓜》等。

小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头……

熟悉的诗句浮现,不少东莞人忆起5年前,这位可敬的老人曾在东莞与大家一起读诗、续写《乡愁》、分享自己的旅行故事。

2012年12月23日,当时85岁高龄的余光中做客文化周末大讲坛,以旅行与文化的关系为切入口,结合自己八十多年的人生经验,为东莞的听众解读文明史上的旅行文学和文化情怀,重识旅行的意义。

这位文学大师在东莞曾说过什么呢?

对于旅行与旅游,余光中这样解释:“我用‘旅行’这个字眼,而不用‘旅游’,是因为我讲的不仅仅是赏心乐事,而是旅行,旅行的意义比旅游要高,所以才可以与文化相提并论。中国以前是讲‘行旅’,就像‘诗歌’以前是‘歌诗’,所以‘旅行’和‘行旅’是一样的。”

关于旅行与人的联系:“古往今来,很多作家扩大旅行的意义,拿来象征人的一生。有一个很著名的例子,那就是大诗人李白说过,夫天地者,万物之逆旅……人生在天地之间,我们生活在这个空间其实是个过客;他也说,光阴者,百代之过客。所以李白这两句话包含了现实的两大坐标,那就是空间与时间。”

对《西游记》和唐僧,余光中的另类解读:“我国四大名著之一《西游记》说的是唐僧师徒一行到西方取经的故事。唐僧取经途中途经很多中亚、西亚国家,经过了九九八十一难。我觉得《西游记》是中国第一部留学生文学,唐僧就是最早的留学生。唐僧是一分为二的,他坚强的意志分裂为孙悟空,感性的肉身则分裂为猪八戒。”

关于旅行的动机,余光中的答案有三。

“旅行的动机大概有几种。第一是受教育。因为要读书,要到远方请教高明的老师。”如孔子见老子就像旅行;苏格兰的史学家卡莱尔从苏格兰与英国的边界,背着书袋步行三天到爱丁堡;太史公司马迁因为要把史官的任务做到位,必须要到很多地方亲身体验风土人情。旅行还与政治有关,南宋诗人陆游上任,他从现今的浙江绍兴一路辛苦旅行到四川,他的日记就成了书《入蜀记》,告诉人们如何进入四川;韩愈被贬到潮州,苏东坡被贬到现在的海南,这些都是旅行。为了宗教的目的,到远方朝圣,也是一种旅行。

“第二个动机是经商。”在被告知东莞有几十万台商后,余光中打趣道:“其实某种意义上我也是台商啊。大家问,你卖什么?我卖书啊。”

“还有一个出远门的动机是逃难,例如碰上灾荒、战乱年代。”余光中先生认为,中国作家写逃难写得最生动的是唐代大诗人杜甫。他在不同的演讲场合说过,文学之所以伟大,诗歌之所以伟大,不在于它们运用了什么写作技巧,而在于它们表达了真实的思想感情和深刻的现实,因此它们能超越历史,超越时空,振撼千古以来的人心。

对于旅行方式,余光中有自己独特的见解:“要体会异乡异国的生活,最好是一个人赤裸裸地全面投入,就像跳水那样。”

“独游需要胆识,要懂得照顾自己,只有这样才能练就一位勇士。当独游的旅者,领悟更多人生真谛。”

“旅行的最低层次是消费者,然后是观光客,最高是旅行家。旅行会改变人的气质,让人的目光变得更加长远。”

余光中简介

余光中,男,1928年出生于南京,祖籍福建永春。因母亲原籍为江苏武进,故也自称“江南人”。

1952年毕业于台湾大学外文系。1959年获美国爱荷华大学( LOWA )艺术硕士。先后任教台湾东吴大学、台湾师范大学、台湾大学、台湾政治大学。其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。1972年任台湾政治大学西语系教授兼主任。1974年至1985 年任香港中文大学中文系教授。

1985年至今,任台湾中山大学教授及讲座教授,其中有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”。至今驰骋文坛已逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。现已出版诗集21 种;散文集11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共 40 余种。 代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等。

【整理】陈琬莹

【摄影】刘中

来源:文化周末大讲坛、海外网

快来抢沙发

快来抢沙发