英国华人首富从这里走出!东莞“龙背岭”因客籍华侨富甲一方

在青砖古瓦的古巷中,六旬老者拂开发黄的手书村史资料。世事变迁,百年古村已繁华不再,只留下那耐人寻味的古村名、冬日余晖下的客家碉楼,还有余荫子孙、香火不绝的古祠堂,供后人探寻古村的前世今生。

△碉楼是研究东莞客家建筑与华侨历史的重要文物。

龙背岭村位于东莞塘厦镇中心区西面,西邻大屏嶂森林公园,南接吓公岩水库,G94环珠三角高速公路、林龙高速贯穿而过,历史、生态、交通优势令其近年来名声大噪,先后被评为广东省古村落、中国传统名村、首届“珠三角最美乡村”东莞站票选第一名等称号。

龙背岭社区党工委委员张书乐表示,目前,中央、市、镇、社区四级斥资1800万元的名村工程和古村保护项目正在加紧建设中。

村名来由耐人寻味

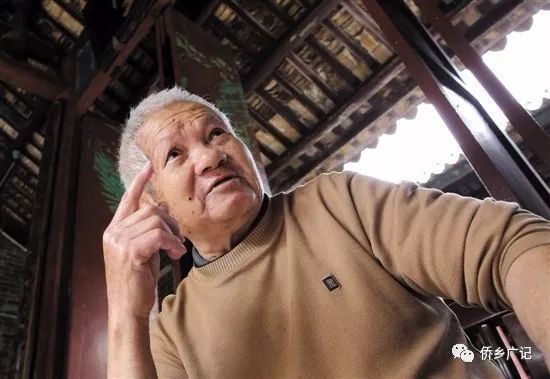

27日上午9时,天气微凉。67岁的龙背岭村民叶果兴整理起自己的书稿。多年来,他根据回忆和考证,上至炎黄西晋,下至民国现代,完善整理了一些龙背岭村族谱资料。

△叶果兴讲述叶家历代往事。

“龙背岭起初叫‘泥背岭’,当然也有人称‘黎背岭’,当时因为穷,多数村民都是用泥巴砌屋。”叶果兴已是龙背岭村叶氏的第14代子孙。相传,叶氏最早可追溯到楚惠王时的沈氏,后因战乱改名叶氏。始祖叶煌明(明万历年间)原居住福建漳州,因参加明末起义,经浙江、福建,并于公元1757年从东莞黄江流沿村搬迁至龙背岭,开山辟地建舍立村,迄今已有260多年历史。

之所以后来得名“龙背岭”,广为沿用的说法是:在1952年的某一天,一个广西的风水先生来到这里,说这个村背靠的观音山主峰像龙背一样起伏,风水非常好,建议人们改村名为“龙背岭”。

客家华侨曾富甲一方

“如今的龙背岭三村两姓。” 张书乐是龙背岭社区分管民政、征兵等事务的党工委委员。资料显示,龙背岭境域总面积8.39平方公里,由龙背岭、牛眠埔旧围、牛眠埔新围等三条村组合而成。

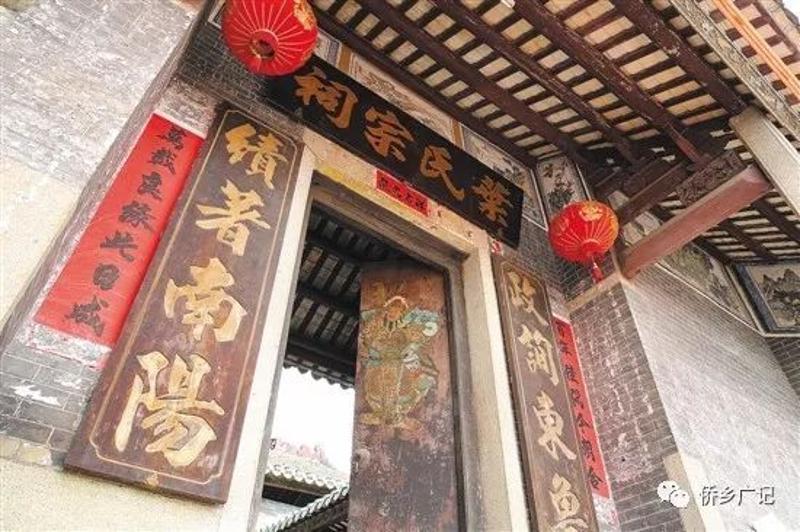

现在,龙背岭户籍人口1023人,外来人口11万多人,户籍人口均为客家人,主要为叶、张两姓,叶姓占比达到60%以上。如今,伫立在村南的叶氏宗祠,雄伟气派,庄严肃穆,则是叶氏百年旺族的集中体现。

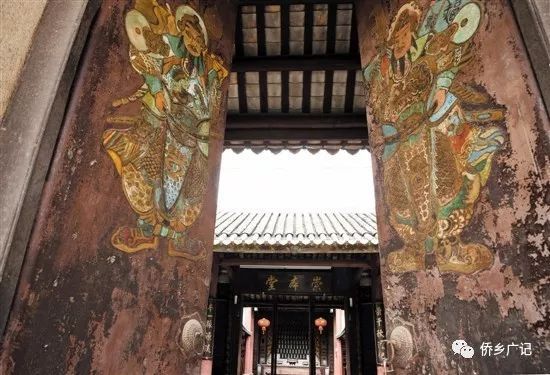

推开斑驳而沉重的宗祠大门,仿佛时光回转,重新回到了当年宗祠开建时的热闹场地。白发苍苍的叶果兴曾于2001年主持过宗祠重修事宜,他说,叶氏宗祠约建于清光绪二十八年(1903年),由当时马来西亚华侨叶俊青从马来西亚捐钱并购买木材寄回家乡兴建。宗祠坐西北向东南,三间三进四连廊,首进天井,二进为“崇本堂”,三进为神台,供奉历代祖先牌位。2001年,宗祠海内外裔嗣数百人捐款重修宗祠。如今的宗祠布局与此前无异,只是在崇本堂墙壁上挂了金匾、锦旗。锦旗上书“侨胞热爱家乡,弘扬客家文化”。

近代以来,龙背岭村子孙继承祖上余荫,富甲一方,人才辈出,走出了不少海内外精英。其中,最为当地村民所熟知的是英国华人首富叶焕荣。而他也是重修宗祠时捐款数额最多的海外裔嗣。叶果兴说,近年来,叶氏一有大型庆典祭祖活动,叶焕荣及其家人都会返乡。

目前,龙背岭社区有海外华侨1500多人,港澳台600多人,海外华侨以散居在英国、牙买加、马来西亚等国居多。因为乡梓情怀,数百年间,华侨们回报家乡,捐助教育,恩泽乡邻。这些海外华侨在龙背岭所建房屋,如叶俊万碉楼、叶三贵碉楼、叶俊青碉楼三座碉楼保存至今,巍然挺立着。

未来发力古村落生态游

“龙背岭社区虽不是塘厦镇最富裕的社区,但未来还是有广阔的发展前景。”张书乐指着西向的大屏嶂森林公园、南向的吓公岩水库以及东向的两家星级酒店说,如今,东莞不少村都在挖掘传统村落历史文化资源,讲好村落故事,为全域旅游注入文化灵魂。龙背岭村有深厚的历史文化资源、良好的生态资源和交通优势,未来在古村落生态游方面定有一席之地。

据了解,除上述历史文化资源外,龙背岭还有省级文物保护单位牛眠埔洪仁玕避难遗迹、永培书室(当年太平天国将领洪仁玕隐姓埋名在这潜居教书)遗址、张彩廷纪念碑、福音堂、鼎和堂和张声和夫妇墓等多个文物点。另还有麒麟舞、客家山歌等东莞市非物质文化遗产。

近年来,塘厦镇龙背岭社区先后被评为“广东省古村落”,入选“中国传统名村名录”,荣获首届“珠三角最美乡村”东莞站票选第一名。2016年,还入选了中央财政支持范围的中国传统村落名单。

为保护好这座传统名村,2014年以来,东莞市、镇相关部门制订方案,并由市、镇、社区三级共同斥资1500万元推进名村的打造。目前,该项目第一期工程已完工。二、三期正在加紧建设中;而300万元中央财政古村保护资金主要用于传统建筑和历史遗迹保护性修缮、建筑防灾减灾环境综合整治以及基础设施和公用设施建设等。

文图|秦小辉

编辑|龚春辉 王颖

校对|张昕莹

快来抢沙发

快来抢沙发