一大波旧照流出后才发现,三水人才是“城会玩”

在科技快速发展的今天,现代人习惯了快餐式消费,几乎人手一部智能手机,每个人随时低头刷微博、刷微信。人们越来越难以真正静下心来捧着一本书畅读,耐心听完一场戏剧。

其实,在生活中,还有很多美好的事。以前的佛山三水人是怎么过文娱生活的?睇大戏,逛公园,行街饮茶,看庙会......回忆里,尽是浪漫与温情。看完小编不得不承认,以前的三水人可比我们会玩。

最浪漫:睇大戏

爷爷奶奶说,以前他们年轻时最钟意的节目就是出街睇戏。一块幕布就在星空下的街巷中铺开,放映机的声音咿咿呀呀,人们坐在底下,聚精会神地看着屏幕里上演的故事,讲话时都要小声小气,怕打扰了这份宁静。

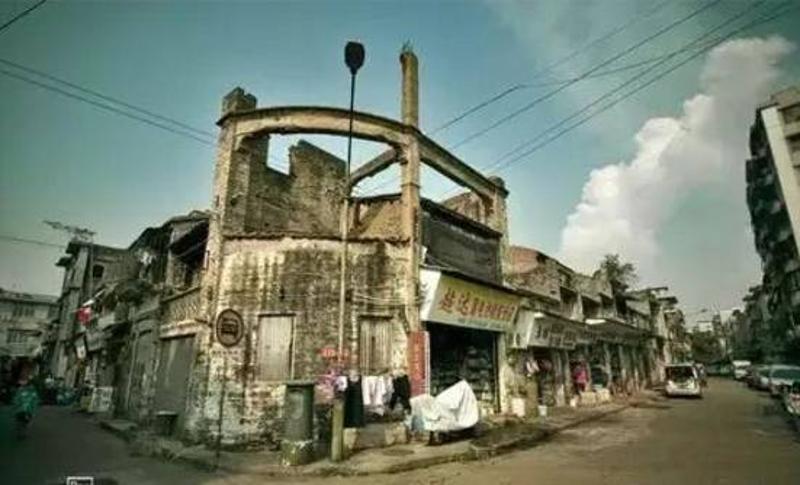

20世纪初,武庙口畔常年有人搭棚唱大戏(粤剧)。后来,剧场开始转移到人民二路跟人民一路交界的一个室内大厅。这个可以容纳三百多人的空地,成了三水剧院的雏形。

1950年,三水在人民一路旧中医院的位置建起了人民大会堂,不久又正式更名为人民影剧院,成为三水第一家正式的影剧院,集剧场、电影院、会议厅功能于一身。这里大概是当年的“约会圣地”吧~不知道你的爸爸妈妈或爷爷奶奶有没有在这里约过会呢?

最温情:逛公园

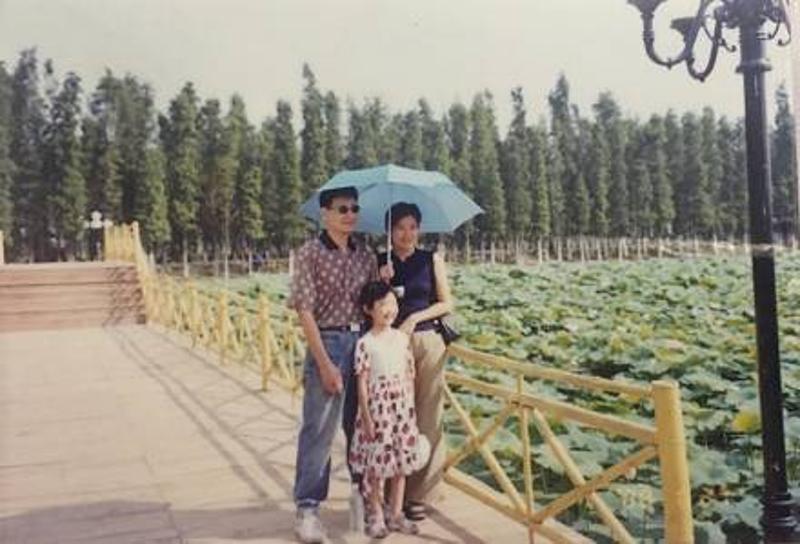

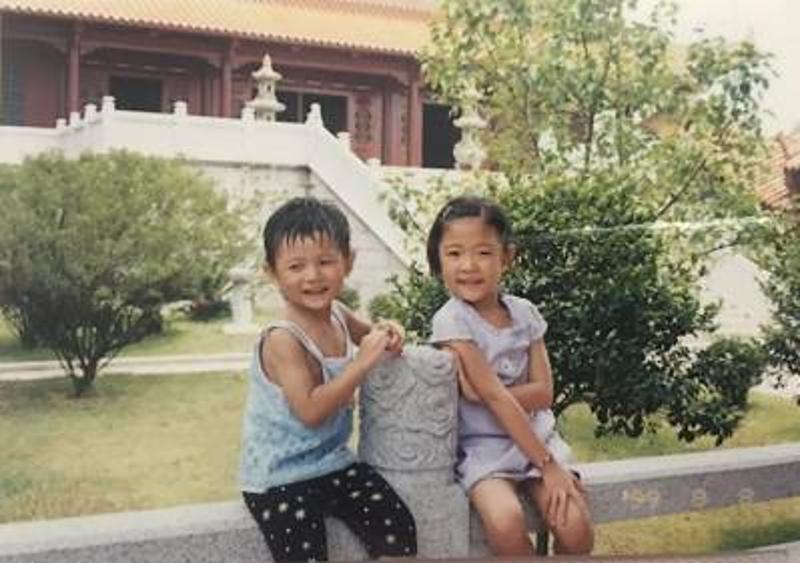

时代正在发展,人们的娱乐场所越来越多。但是在很多三水人最初的记忆,公园就是儿时幸福的乐园,它们见证着我们的成长,见证着我们父辈母辈的爱情,它门曾经带给我们这一代人的记忆将无可替代。

现在的公园到处都有,逛公园已经是一件茶余饭后的平常事。但在小时候,最高兴、最奢侈的事是去公园玩。

逛公园,孩子们的心思不在风景,而是游乐区。那时候没有电动类的游戏,玩的都是免费的,水泥砌的大象滑梯、秋千、跷跷板......父母们也喜欢在逛公园时给孩子合影留念,有限的胶卷让这段童年记忆显得弥足珍贵。

随着三水的经济社会不断发展,城市升级的效果日益显著。如今钢筋森林拔地而起,你还记得以前公园的样子吗?

最幸福:行街饮茶

双十一快到了,互联网电商风靡的时代改变了很多人的购物习惯。越来越多的人热衷网购,但在以前,逛街是很多三水人的乐趣。

1978年的人民路。(资料图片)

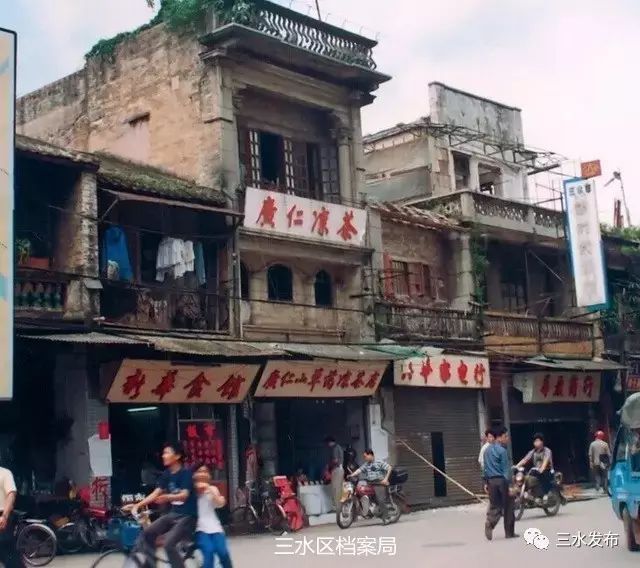

三水区西南街道人民路、中山路均与北江平行,宛如一双筷子,所以这两条路被称为“筷子街”。然而上世纪初,这里是三水最光鲜的"CBD"。上世纪初,在中山路的尽头、靠近如今青岛啤酒驿西码头的是南番顺(南海、番禺、顺德)红星船往来北江的必经港口——旅客、商品的重要集散地。那时候,也是人民路最繁华的时候。

1988年的文锋路

随着经济发展,“筷子街”狭窄的空间已无法容纳城市的发展,三水中心城区开始向外寻找空间。区人民医院、华侨中学、健力宝厂都开始在“筷子街”以外布点。上世纪80年代后,文锋路成为三水城区的主干道和商业街。

90年代的三水老街

千禧年后的三水街头

西南酒店旧照

逛街逛累了还可以悠闲地坐下来叹叹茶。上世纪80年代建成的西南酒店是三水最早的高端酒店。在当时的三水城区,六层楼的西南酒店已经是“鹤立鸡群”了。

当时在西南酒店叹茶的人可不少,食客们连一碟肠粉都要争着来吃,“肠粉”成了名副其实的“抢粉”。而今天,西南酒店出品的月饼、萨琪玛、蛋散等甜点,则成为三水街坊几十年来的珍贵美味。

最热闹:看庙会

三水人对庙会可不陌生,这可是一年中的一大乐子。据三水老土著董庆说,最喜欢参加胥江祖庙的庙会,在当地人眼中,庙会办与不办,红火与否,一度成为时代精气神儿和市场活跃程度的晴雨表。

热闹的庙会,它与“传统的集市”相比,更多了一份惊喜,熙熙攘攘的人群,稀奇古怪的展演,可撒娇让爸妈买的街头零食,这一切都成为甜蜜而珍贵的童年剪影。

每到春季,热热闹闹的芦苞祖庙北帝诞庙会活动如期举办,包括省亲祭祀仪式、有奖灯谜竞猜、签字祈福、民俗曲艺表演和贺神诞文艺汇演等精彩节目。

庙会当天,炮竹声、风车声、高跷的锣鼓声和人们的欢笑声响成一片,人们从四面八方赶向祖庙,从早到晚,到处都是人声喧腾,游人如潮。

直到现在,三水芦苞仍保留举办芦苞祖庙北帝诞庙会,广州南湾小北帝还会到芦苞祖庙省亲。

这其中还有段古,100多年前,南湾村发生瘟疫,村民听说芦苞祖庙小北帝灵验,于是偷偷“借”走小北帝像镇压,瘟疫奇迹般消失。随后百年,小北帝被放在当地护龙古庙供奉,接受村民香火,古庙木匾上还写着“芦苞北帝”四字。随着芦苞和广州南湾村两地互动交流的深化,从2014年开始,南湾小北帝就迈上了一年一度的回芦苞省亲之路。

最传统:唱粤曲

盛世同欢歌,三水梨园情。私伙局,是粤剧粤曲生命的基础,也是粤剧粤曲文化发扬光大的重要支柱。三水人家,“私伙局”星罗棋布,活动频繁。“预先准备曲本,与乐师约好时间,到点准时开局,大展声喉,风雨不改。”这是私伙局的日常。

在三水,从来不缺文化基因,也不缺文化传承,粤曲星腔则是粤曲方面的代表之一,作为发源之地,三水于星腔自然分量极重,但是三水粤剧又不仅限于星腔,其它门类也是繁多,在三水百花齐放。

6岁接触粤剧,从小就喜欢看大戏的三水市民陆锦祥,如今年逾古稀,依然痴心不改。陆锦祥说,所谓大戏,就是粤剧。

现在的年轻人,又有电脑又有手机,还有Ipad。而我们这群老三水人,年轻的时候除了粤剧没有其它娱乐方式。那时候就是喜欢听粤剧,慢慢地自己学着唱。有时候几个喜欢唱的会凑在一起唱,就像现在年轻人说的搞band(搞乐队)那样。

据陆爷爷回忆,最开始,他们的聚会唱剧场所是一家私人理发店,老板则是同好票友。三水粤剧最早的私伙局,也许就在这里初现雏形。

和陆锦祥有同样经历的李月友,除了粤曲爱好者的身份之外,还是粤曲星腔的第三代传人。李月友早年组织一群票友搭起的草头班子,聚集一群人的同样是对粤剧的热情。

上世纪80到90年代应该是粤剧和私伙局的鼎盛期。当时我们作为业余爱好者,都是在工作之余排练和演出。当初的排练和演出,称得上是“草头班子”,街边巷尾就地排练演出,没有固定场所。

戏友之间的茶座

三水的粤剧爱好者们现在除了参加私伙局的定期交流、戏友之间的茶座之外,他们也开始和佛山其他区的戏友交流,与广州,香港也交流不少,也吸引了外地的星腔、大戏爱好者到三水来交流。

从前的脚步好慢,从一个村子,到另一个村子,要走一天的时间;从前的日子也很慢,裹在淡淡的烟火里,日日年年。一幅幅老照片,用光影交织重构三水人的过去,它让我们懂得曾经,珍惜现在,展望未来。

你的老照片可以跟我们分享吗?当年的故事可以讲给我们听吗?

快来抢沙发

快来抢沙发