大诗人李白和炼铜工人的一次偶遇 | 典籍中的工人

国家兴旺盛世逢,

庆贺有嘉福运同。

快慰人间喜融融,

乐看山河锦绣红。

国庆长假快到啦,

线人一首藏头诗祝大家节日愉快!

(诗粗糙,但祝福却发自内心呢^_^)

说到写诗,

李白他老人家可谓无人能敌。

但是,你知道吗,

大诗人和平凡的炼铜工人之间

可是有一些事儿的呢!

今天这篇文章,

除了深挖这次“偶遇”外,

还会给大家介绍一个休假的好地方!

*炉火照天地,李白写颂诗

公元754年(大唐天宝十三年)的一个秋天,也正相当于我们今天的国庆长假期间,54岁的大诗人李白漫游至安徽秋浦(今池州市贵池区),写下了十七首《秋浦歌》,其中第十四首居然是写工人的:

炉火照天地,红星乱紫烟。

赧郎明月夜,歌曲动寒川。

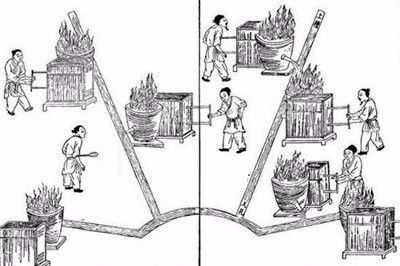

诗是写冶炼工人的。晚上,李白来到一个矿区,完全被热火朝天、壮美无比的冶炼场面吸引住了。“炉火照天地”,好大的炉,好大的火,火星四溅,像放焰火一样,升腾的炉烟经通红的火光映照后,变成了紫色的。许多通红着脸的汉子,他们都是炉前工,挥着长钎捅着炉火并拨动矿料。高高的夜空,有明月悬照。他歌咏过无数次的月亮,今晚却出现在冶炼场的上空。低头再看时,汉子们的脸更红了。

“赧郎”,第二天作诗时,李白用了这个有趣的词。“赧”本是形容因害羞而脸红,那些朴实的冶炼工人,当单独面对大人物时,他们的确会脸红,但是现在是劳动中的脸红,那是被炉火烤红的;也是兴奋的红,劳动使他们兴奋;那也是自豪的红,因为熟练地掌握着冶炼的技术;那还是团结在一起的力量之红,他们还“嗨哟、嗨哟”地吼唱着劳动的歌曲。“歌曲动寒川”,矿山下就是秋浦江,江水已冷,也静,却被山上的歌声搅动了。可知那是大合唱,少说也有几十号工人在引亢,而那片区域也不是只有一个炉,而是有一片炉。

写诗之外,李白还爱好神仙之术,常亲自炼丹,但炼丹的炉子是很小的,而且总是一个人炼着,比较孤独。所以李白久久陶醉于那炉大人多的冶炼场面,以至于必须笔之于诗。

这是正面描写和歌颂冶炼工人的诗歌,在我国浩如烟海的古代诗歌典籍中极其稀罕,极其为现、当代诗选家和李白研究者所青睐。郭沫若在《李白与杜甫》一书中称:歌颂冶矿工人的诗不仅在李白诗歌中是唯一的一首,在中国古代诗歌中恐怕也是唯一的一首吧?

*铜山四百六,古人留矿井

那么,李白歌颂的那些冶炼工人们炼的是什么呢?这个已经毫无疑问——铜矿石。那是一帮炼铜工人。

△铜陵市,隶属于安徽省,位于安徽省中南部、长江下游,北接合肥,南连池州,东邻芜湖,西临安庆,总面积3008平方千米。铜陵历史悠久,因铜得名、以铜而兴,素有“中国古铜都,当代铜基地”之称。铜陵八景分别是鹞山盆景、南湖落雁、凤凰晓月、新庙晨钟、横港归帆、金牛观树、白鹤望江、西江夕照。

位于皖南长江边上的秋浦,唐代盛产铜和银。距秋浦(池州)不过60多公里,或顺江而下不多时,就是因铜而名的铜陵。铜陵素有“中国古铜都,当代铜基地”之称,其采冶铜的历史始于商周,盛于汉唐,绵延3500余年。新中国第一炉铜水、第一块铜锭即出自铜陵。从秋浦到铜陵,当是同一条铜脉。秋浦和铜陵,唐时都属于宣城郡。创作《秋浦歌》时的李白,就是在宣城的这条铜脉上走来走去。

此前,李白是由梁园(在今河南商丘)南下宣城的。他先到达铜陵。有人说他到铜陵就是为了应聘炼铜技师这个高薪职位的。据《新唐书·食货》记载,唐代素有对炼铜技术人员实行“重金募之”的政策。这么说,李白懂而且精于炼铜?是的,他是从炼丹积累的经验。当然这还是一家之言,但起码可以说,李白那时候是对炼铜很有热情,他之南下,就是来观摩学习或者体验生活的,《秋浦歌》之十七就是他交出学习或体验的一个收获。所以说,李白在秋浦与炼铜工人的接触,是有目的而来,并非偶遇,但就产生的空前绝后的作品而言,却又显示“偶遇性”很强。

我国铜矿资源丰富,古人已发现蛮多,据战国时的《管子·地数篇》记载:

“出铜之山,四百六十七山,······上有慈石者,下有铅锡赤铜。”

伴随着青铜器时代的揭幕和鼎盛,是对于铜的开采和冶炼技术的掌握。除了皖南铜陵一带,还有湖北大冶铜绿山、湖南麻阳九曲湾、内蒙古赤峰市林西、江西瑞昌铜岭等地,都发现古时铜矿开采和冶炼遗址。而在遥远的青铜时代,亦即夏、商、西周三代,铜矿的发现和采冶则主要集中在晋南和豫北的黄河流域。这三朝均迁都频繁,每一次迁动,都是要往铜更多的地方去,但大体都不出黄河两岸。

春秋战国时期,是中国思想文化大发展的第一个黄金时代,而思想文化的发展,必然建基于经济和生产技术的先行繁荣和发达。通过古矿井发现,在春秋时期,先民们对于铜开采,已经采取了竖井与斜井、斜巷与平巷相结合的方式,并且用各种技术手段解决了井下通风、排水、矿石提供和巷道支护等一系列复杂的技术问题。

因为铜才初步“醒来”,本身属于采掘对象,加之十分贵重,是要铸成青铜器和兵器的,用铜制工具来采铜的可能性很低。而“铁”哥们还需要在大地母亲黑暗的子宫内沉睡许多时候,所以那些采铜的工人,主要用的是石斧、石凿及木铲、木锹、木锤等原始非金属工具,其艰苦程度可想而知。

*看炉火是如何纯青的

开采之后,就是冶炼。

在新石器时代,原始人民已经学会钻燧取火,或者按照西方的说法,是英雄普罗米修斯为他们盗来了天火,于是学会烧土成陶制作炊具,于是能汲水和熟食。烧土成陶,是要挖一个窑的,俗称烧窑。也就是在烧窑过程中,无意中发现有些“石头”居然可以被烧得透红,然后又烧熔了,那石头就是铜、锡等金属矿石。同时,他们在山野采石为器时,也发现了有些奇怪的、含铜的矿石。总之,采矿和冶金术就从窑火中、从打磨石器的节奏中萌芽了。

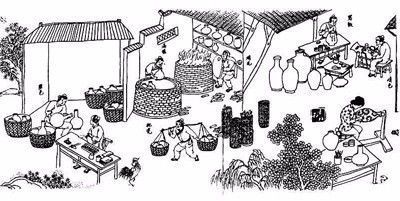

现在,低凹的陶窑改造成上凸的熔炉,先民们有意识地开始了冶炼铜矿石的尝试。经由烧窑,他们已经掌握了一些高温技术,正好用于对熔炉的改造。要密封,材料要耐火,要有鼓风装置。他们的主要燃料是木炭,主要矿石是孔雀石。他们把矿石和木炭都置于炉内,木炭持续燃烧,矿石熔化,同时产生一氧化碳,纯铜析出。这是内熔法,可以达到较高的冶炼温度。木炭不仅是燃料,同时可以作为还原剂使用。这是考古学家根据春秋晚期一处铜矿炼炉遗址还原的先进冶炼技术。目前还没有发现商与西周时期的铜炉遗迹,但能铸出司母戊大方鼎的商代,其冶炼技术也必具有相当水平。而且如果不是传承前人的劳动经验,后代社会生产力发展的高度也就无从码起。

正是在冶炼纯铜的基础上,工匠们摸索掌握了冶炼青铜合金的技术。这要分别先炼出铜、锡、铅,再按“金有六齐”(剂)的配比,熔炼出铸造不同器物所需要的青铜。

青铜是人类炼出的第一种合金,它是创新的结果,伟大的青铜时代即经这个创新闪亮登场。

从开采,到冶炼,最后再经冶铸,就是把硬的铜锡原料再投炉熔炼,浇铸成器。这最后一道熔炼同时也是一道精炼的工序,可以最大程度地去掉铜锡中残存的杂质。

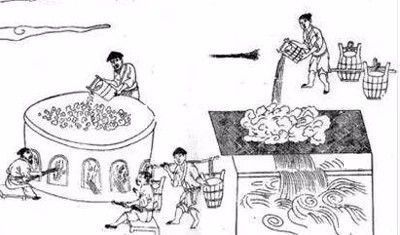

冶铸的技术难点是火候。《考工记》中有对火候掌握的记录:

凡铸金之状,金与锡,黑浊之气竭,黄白次之;黄白之气竭,青白次之;青白之气竭,青气次之,然后可铸也。

什么意思?因为记录简约,众说纷纭。根据闻人军先生《考工记导读》(巴蜀书社,1996年版)中的解释,“铸金之状”是指冶铸过程中从炉中散放的不同颜色的火焰和烟气。初加热时,附着于铜料的木炭燃烧,烟气黑浊;继续加热,温度升高,氧化物、硫化铜和某些金属杂质挥发,渐次形成黄白的焰色和烟气。如作为原料的锡块中可能含有一些锌。锌的沸点只有907℃,首先挥发,气态锌原子与空气中的氧原子高温结合可生成氧化锌,氧化锌是一种白色粉末状烟雾,这就参与组成了铸金的“黄白之气”。

风火相激,持续加热,青铜合金熔化,焰色转为青白。这青白有复杂的组成,主要取决于铜的黄色和绿色谱线,锡的黄色和蓝色谱线,铅的紫色谱线,以及黑体辐射的橙红色背景。此外还有杂质砷,它的焰色也呈现出一派“好看”的淡青。炉温继续升高,焰色渐由黄过渡为青,而且铜的绿色所占比重越来越大。温度到达1200℃以上了,锌彻底挥发;虽然还有锡蒸气经燃烧生成的二氧化锌所吐出的白色,但已影响甚微。换句话说,铜、锡中的杂质大部分逃逸,铜的青焰已是绝对主宰,正是到了所谓“炉火纯青”的火候,可以浇铸了!

《考工记》所记的这种原始火焰观察法是近世冶炼中光测高温技术的滥觞。

李白所见所描绘的冶炼应当是对原始铜矿的冶炼。他一定还和其中一位工人进行了一番对话,发现那位兄弟有几分羞赧,那被炉火热红的脸庞因说话就又红了一层,所以他用了“赧郎”一词。

最后独孤放牛想到女娲炼五色石补天的神话传说。这一神话最早见诸《列子》。这神奇瑰丽的“炼石”想象,不正是对冶炼工人“劳动美”的曲折反映和间接讴歌吗? 至于“补天”,今天读来更饶有新意,它寓意着天人合一和绿色发展。

撰文 | 独孤放牛(詹船海)

编辑 | 李冠杰

快来抢沙发

快来抢沙发