入得“书房”,又出得“厅堂”!巴掌大的砚台价值上万元!

肇庆制砚有上千年历史,最出名的制砚地点是端州区白石村,村内中有四个制砚家族,程家尤为突出。现年68岁的程文是程家第十三代传人之一,也是肇庆国家级非遗物质文化遗产项目(端砚制作技艺)代表性传承人。8月30日上午,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人程文端砚作品展在肇庆中国端砚展览馆举行。

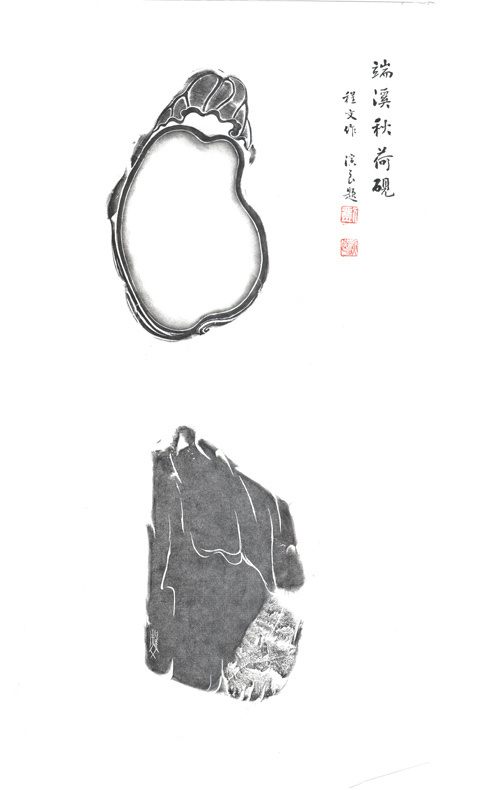

本次展览共展出程文历年创作的端砚作品108方,拓片作品60件,文献手稿及著作50件以及相关照片60张。

程文,现为国家级非遗物质文化遗产项目(端砚制作技艺)代表性传承人、中国文房四宝制砚艺术大师、中国端砚鉴定委员会专家成员、广东省工艺美术协会副理事长、肇庆市端砚协会名誉会长。从事端砚制作55年,曾任肇庆市端砚厂厂长、端砚研究所所长。其端砚作品多次在国家级展览中获得金奖。著有论文《浅谈端砚雕刻的入门知识》《程文端砚作品集》和《匠心抱朴》。

本次展览展期将持续至9月7日。

巴掌大的好端砚价格上万元

当天展出的108方端砚中,有不少石材原料出自老坑、坑仔岩、麻子坑最被人津津乐道的“三大名坑”。

“师傅,这块砚材是出自哪个坑口?”“这块砚材正中有蕉叶白和火捺围,这一定是坑仔岩。”“这块砚台有冰纹与金银线,必是老坑石无误。”端砚的价值,一在材质,二在工艺,大多数参观者看砚必先问及坑口材质,这与肇庆“封坑”后好材质稀少有关。

2003年,肇庆市为消除非法开采,全面“封坑”,五六十个出产端砚的主要矿坑被封上了洞口。从此,端砚进入“纯库存加工”时代。“封坑”十几年来,端砚价值不断攀升。

据了解,一个巴掌大的端砚附加精美雕工后价值上万元。程文告诉记者,目前端砚的发展趋势是走收藏路线。

随着近代以来端砚制作工艺不断精细化,不断融入新风格、新题材,肇庆端砚技艺拓展到装饰、摆件物品的制作上,让端砚既能入得“书房”,又能出得“厅堂”装饰。

端砚的制作工具虽然简单,但大多靠手工雕刻,制作起来耗时耗力,近年来其经济价值也越来越凸显。也正因为制砚具备经济价值,许多年轻人都愿意投入到制砚工艺学习中,让这项技艺得以传承和发展。

砚匠半醉创作灵感多

程文是程氏端砚技艺的第十三代传人,至今从事端砚制作已有55年,弟子有数百人之多,他制作的端砚以岭南水乡农田为创作题材,风格粗犷雄劲、飘逸灵动,是当地有名的端砚制作代表人物。

程文为人豪爽大度,不拘泥于礼节,喜欢广交友和喝酒,从不掩饰自己的真性情。他身边的徒弟告诉记者,有时他半醉回家,创作灵感闪现,便会趁着酒兴操刀制砚,时常有精品问世。

程家世代以制砚为生,程文的叔父程泗是端砚界的制砚名家,雕刻技法集高、低、浮雕和圆周雕、镂空、细刻等技艺于一身。

在孩童时期,程文就对端砚情有独钟,他经常跑到端砚作坊里,在一旁静静地观察着父辈们制砚,加工完的端砚上面雕刻了许多栩栩如生的纹理,龙飞凤舞、飞禽走兽、高山流水……

12岁那年,程文开始正式学习制砚,仅用了半年时间就出师了。由于自小耳濡目染,程文的制砚技艺进步神速,20岁时,他已是作坊里的技术骨干。

20世纪70年代,程文试图突破传统规范,最先把自己家乡的山山水水、名胜古迹引入端砚,先后创作了《百鸟归巢砚》《星湖风光砚》等端砚,这些题材将传统的雕刻工艺发挥得淋漓尽致。

端砚制作技艺打破门户之见广为外传

“以前的制砚师傅不会把真传教给外姓人,制砚技艺只在小范围内传承。”程文告诉记者。按照传统习惯,制砚技艺是每个家族谋生的“铁饭碗”,一般只在家庭成员间传承,不轻易外传。

上世纪70年代,肇庆组建起国营端砚厂,大量民间艺人被招募入厂,制砚全流程被一一细分为不同工种,采石、开料、设计、雕刻、打磨等工种均有不同的人负责。工种增加,这使得各家各派的独门技艺开始进行交流。

个性豪爽的程文从上世纪70年代就开始广收弟子,毫无保留地将技艺传授给年轻一辈。几十年来,他有不少爱徒成为行业中的佼佼者。

程文表示,端砚能有现在的发展不容易,他不会把手艺只保留在家族中,如果能让这门技艺发扬光大,谁来学都可以,谁来学都一视同仁。

2006年,端砚制作技艺正式列为中国传统手工技艺非物质文化遗产,程文成了端砚首位国家级非物质文化遗产传承人,他感觉自己肩上的担子更重了。

令他欣慰的是,村里不少年轻人都愿意加入到端砚制作这一行列里来,继承祖先遗留下来的传统工艺。如今的白石村,几乎家家户户制砚,一片欣欣向荣的景象。

【部分资料综合公开报道】

【通讯员】莫子军 梁惠莹

快来抢沙发

快来抢沙发