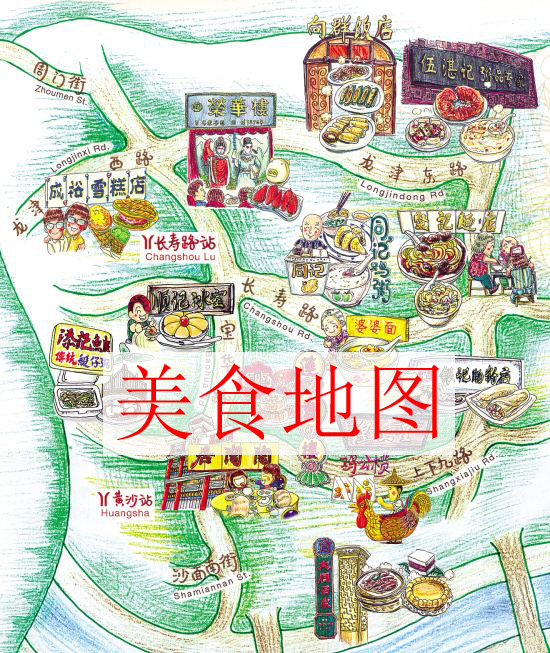

搜食记丨广州糖水边度掂?老广带去文明路!最全觅食地图奉上

广州最早且最地道的甜品,其实叫“糖水”。糖水,被爱吃的广州人称为“下半场”———晚饭或者消夜后来一道甜品,才能满足地入睡。于是老广有“上床甜、落床粥”的俗语,形容广州人习惯睡前吃糖水,早餐要喝粥。

广州糖水边度掂(“边度掂”,粤语,意思是哪里棒)?老广带去文明路!

越秀区的文明路,是广州最有名气的“糖水街”。

沿着文明路走到与德政中路交界的“食”字路口上,百花、玫瑰和明记三家糖水铺,撑起文明路的“糖水一片天”。在食客的口中,文明路的糖水不仅甜蜜蜜,还有道不尽的人情味。这一次,连外国美女也一起来骑楼街感受一下广州的糖水风情。

传统和现代 骑楼混搭糖水

已不记得什么时候开始,文明路被老广戏称为“糖水炖品一条街”。

糖水做出了名堂,文明路上越来越多美食聚集,有达扬炖品、老西关濑粉、婆婆面云吞面,都是广州的老字号小吃。最近几年还多了烧烤、小龙虾、生煎,文明路俨然成为周边居民和附近逛街年轻人的美食天堂,更吸引来广州游玩的外地游客。

参与南都深夜食堂直播的法国美女Cindy表示,相对法式甜点,广州糖水没有那么甜,而且有不少水果,更加健康。来自俄罗斯的罗娜很喜欢吃广式糖水,直播前特地不吃晚饭,一个晚上尝遍所有广式糖水,对于爱好健身的她来说,是真心“奉献”。

不仅对广州地道糖水赞不绝口,Cindy和罗娜对文明路的一段骑楼街也非常感兴趣,不时拿起手机拍照。

文明路骑楼是著名的南洋式骑楼,南洋(东南亚)地区台风多,骑楼楼上有个方孔用于穿风,减轻楼体所受的风力。900多米的文明路上,还有不少近现代历史遗址:包括广府学宫(现广州市第一工人文化宫)、中共广东区委旧址、中山图书馆、广州鲁迅纪念馆、越南青年革命同志会旧址等。

穿梭在颇具人文气息的文明路骑楼下,吃一碗甜蜜蜜的广州糖水,是不少游客体验广州文化的指定动作。

生意在变淡 依然选择坚守

文明路串联起北京路和中山三两大商圈,因它们的兴旺而兴旺,同样的,实体零售不景气,北京路的步行街影响力也不及当年,中华广场、流行前线已不够“潮”了,文明路的生意也受到了影响。

“行街嘅唔旺,我哋都淡好多。”百花糖水老板何桂传坦言,加上人工和租金的成本压力,糖水生意一年比一年难做。明记老板张明更直言整个文明路的餐饮生意下滑了三分之一。应对经营的难题,老板们各有转型招数:何桂传计划推出罐头糖水,而张明则是进军珠江新城,扩大传统糖水的影响力。

“不能让熟客失望”。即使经营压力再大,老板们都没想过要离开文明路。从小品尝文明路糖水的一代人已经长大,而糖水店老板们也已经“上岸”,但他们依然坚守在文明路上,坚持做着地道的广州糖水。

“顾客吃了几十年很有感情,很感谢这些老板的坚守”,在本土插画家“麦葵夫妇”看来,糖水和炖品等几家主力老店是撑起整条文明路的美食“灵魂”,万一有一天老板们不坚守了,老店消失了,陪伴我们成长的味道的记忆也就失去了。

坚守传统30个寒暑

百花

镇店之宝:春夏秋冬

根据季节变化而食用的糖水,每个季节有三款,全年共12款,如夏三宝包括绿豆薏米、雪耳糖水、椰汁西米等

文明路的糖水历史,最早可追溯到上世纪80年代初。在德政中路长大的市民Annie时常听妈妈说起当年吃糖水的趣事。“奶奶家就住在百花甜品背后的定安里,两三岁的时候,妈妈晚饭后带我出来散步,有时会吃糖水,跟我说回家不要告诉奶奶。结果我一到家就跟奶奶说‘妈妈吃糖水了,但我没得吃’。我妈哭笑不得。”

1986年开业的百花甜品,是文明路上第一家糖水铺。百花所在的文明路210号骑楼,曾经一楼开档二楼住人。下过乡、北漂过的何桂传将开糖水铺形容为“一家人揾餐食”,轻描淡写的讲述中泛起不少回忆。

创办之初,百花的糖水只有五款,绿豆糖水、红豆沙、芝麻糊、眉豆花生糖水和汤圆,一天卖二三十碗,“都是附近熟客帮衬”。到1994年左右,百花首次增加品种,“为什么会有芝麻糊汤圆?其实是一个熟客买芝麻糊,问我能不能加几颗汤圆。”这个时期,“后生仔”多起来,何桂传因应年轻顾客的需求创新口味,椰汁西米、雪耳糖水、糯米小麦粥、姜汁番薯糖水等,形成“春夏秋冬”系列:每个季节有“三宝”(三款糖水),与气候和养生相对应。

来自法国的Cindy参与南都深夜食堂直播,第一次尝到广州糖水,令她感到意外的是,甜品还讲究季节时令,春夏秋冬各不相同。何桂传特别强调,糖水是冬天比夏天好卖,“冬天吃碗芝麻糊汤圆暖笠笠(暖和)”,特别是除夕“行花街”之后,糖水铺生意特别好。

使文明路真正旺起来的,是地铁一号线的开通。因地铁而形成的中山三商圈是当时广州最潮的商圈,年轻人逛完街后都爱到文明路吃糖水,因为对面就是中山图书馆,图书馆的学生也是百花的熟客。2000年过后,文明路做出了名气,百花的店面显得狭窄,人行道上等位的人群是文明路的标志。何桂传租下了旁边的店面扩充,糖水品种也增加到上百种。此时文明路上的糖水铺也多了好几家,“说没有竞争就太虚伪了(笑),但竞争也让我们提升和进步。”何桂传坦言,文明路形成了饮食特色,在广州也有了品牌优势,“食糖水去文明路,食炖品去文明路。”

近年也有熟客“吐槽”百花口味变了,何桂传也承认,“养豆的水土不同、糖的纯度不同,都会影响口味。”30年来,百花别无分号,何桂传说店多了品质就难控制。30年来,何桂传坚守文明路,即便家人移民了,子女不愿接手,他依然坚持撑下去,“妈妈留下来的家业,我当然要延续下去。而且糖水也是广州的饮食文化。”

有性格更有人情味

玫瑰

镇店之宝:杏仁豆腐

晶莹剔透的雪白“豆腐”盛在青花瓷碗中,杏仁豆腐是玫瑰甜品“卖相”最考究的镇店之宝,也是文明路上独有的招牌甜品

玫瑰跟百花只隔了4个铺面,装修风格更考究,酸枝台椅、琉璃灯,和墙上的梅兰菊竹刺绣,无不透着与文明路骑楼同样的清末民初气息。

玫瑰甜品开业至今28年,当家“花旦”杏仁豆腐也卖了28年。杏仁豆腐是用杏仁磨成汁再凝结成膏状,口感类似布丁。“杏仁豆腐最早是绿岛西餐厅做的,‘豆腐’上面加点水果要卖55元,当年非常高档的。我们从7元8元卖到现在的12元。”玫瑰甜品老板姓苏,人称“苏老细”,也就是“苏老板”的意思,他60出头,留着很潮的中长发型,乐了眼睛弯成一条线。

苏老细强调自己“很低调”,从不接受媒体采访,更不喜欢过多交待自己的背景。但苏老细对熟客很热情。跟其他两家糖水铺老板很少出现不同,苏老细是玫瑰的灵魂人物,熟客到店总会亲切叫一声“老细”。苏老细自带“人脸识别”,你帮衬过一两次,再来老细就会招呼你“埋边有位,又食红豆沙啊?”(里面有位,又吃红豆沙吗?)“今日唔带囡囡嚟嘅?”(粤语:今天为什么没带女儿来呀?)

百花和明记都是在固定收银台下单付款,唯独玫瑰是客人先坐下,老板亲自过来写单、收钱。这让老板和顾客之间有了交流。苏老细同熟客“好啱倾”,只要稍有点空闲,就会坐下来和熟客“倾偈”(聊天),爱聊八卦、爱聊移民澳洲的女儿和孙子,也爱关心文明路上的老板们。

玫瑰的店铺经历过三次大的装修,无论新旧,苏老细总会保留两样东西:一是朋友赠送的清末木雕,另一个,是女儿在世界各地旅游的拍立得照片。5年前,玫瑰的墙上多了一幅手绘,骑着自行车的苏老细颇有《深夜食堂》里的老板影子。作画者是本土插画家“麦葵夫妇”。

吃着糖水,麦葵夫妇和记者聊起文明路的饮食经。小葵说,2012年夫妇二人决定和朋友创作一本用故事和插画记录广州美食的书《识味广州》,“玫瑰甜品是里面的第一幅插画”。为什么先画玫瑰?小麦笑着说“因为我们拍拖的时候经常去玫瑰吃糖水”,“更有人情味”。玫瑰插画一上微博,就炸出了一群老广网友和“由细食到大的集体回忆”。小麦最欣赏老细“好有性格”(注:有个性)。夫妇两人还记得多年前蔡澜来广州,做完活动说想吃点冰冻的食物消暑,他们就带着蔡澜去到玫瑰甜品。蔡澜本来想点杏仁豆腐,苏老细毫不留情地说“卖完了”,邻桌的“肥妹仔”捧着碗得意地说:“蔡生,你的豆腐在我这里啊!”蔡澜只能改吃凉粉。

你的名字我的姓氏

明记

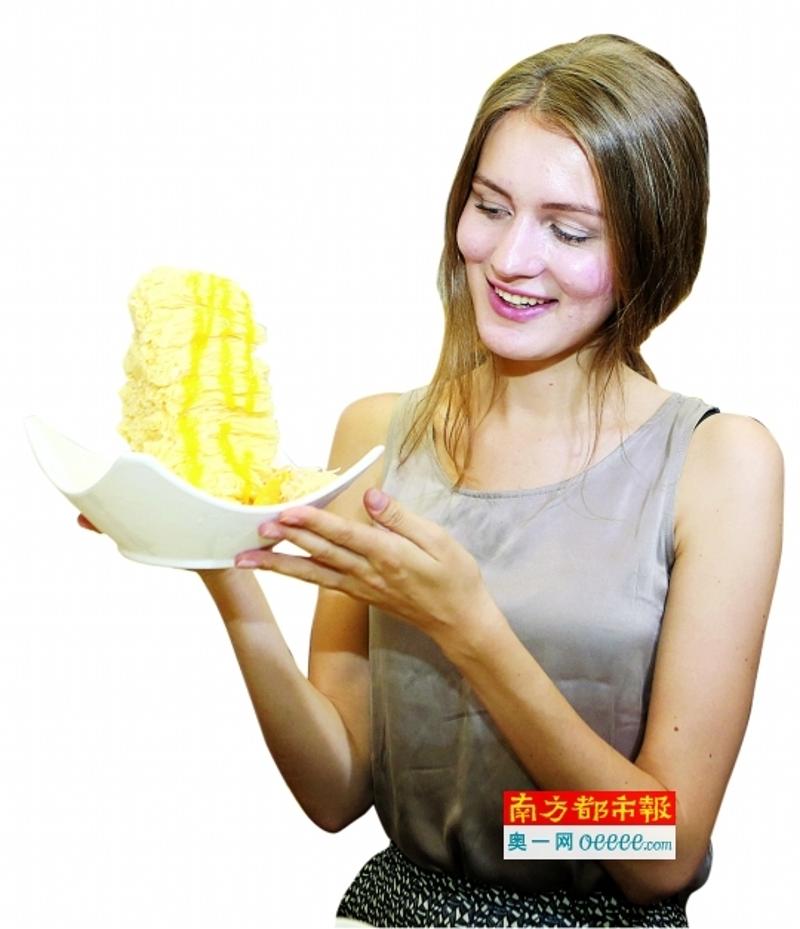

镇店之宝:雪花冰

用鲜芒果打成汁,混合一定比例的奶和糖,做成芒果冰柱,零下30℃存放,用压冰机压出绵滑的雪糕

文明路上最“年轻”的甜品店,是1999年开业的明记。老板张明经营甜品店的日子更早,他和太太曾在惠福西路甜水巷卖豆浆和豆腐花。张明说,甜品店是太太辛苦打理的,店名“明记”是用太太的名字命名的,尽管他的名字也有个“明”字,足以显示他对太太对深情和支持。

明记最初也只有传统糖水的品种,但随着年轻消费者和附近学生群体增加,张明加入了很多港式甜品迎合消费者,“那个时候正好也是香港满记、百搭果等品牌传入广州,带起了吃港式甜品的潮流”。杨枝甘露、糖不甩、芒椰奶西、西瓜冰等品种,都是从香港甜品店“偷师”的。

港式甜品的加入,打破了文明路上原来以传统糖水为主的格局,“广式大多是热的,比如红豆沙、芝麻糊、姜撞奶,但港式是冻的多,以水果为搭配。”在积累了一定经验之后,明记的师傅研发了镇店之宝芒果雪花冰,也是店内颜值最高的一款甜品。用鲜芒果、奶和糖混合成的芒果冰柱提前打好储存在零下30℃的冰箱,顾客下单后,师傅把冰柱放上机器,一层一层压出雪花冰。张明说,雪花冰要做出绵滑的口感,秘诀在于芒果冰沙的搅拌和压冰机调节出来的力度。

即使不断创新品种,但明记坚持价位在平均10-15元之间,“来的都是熟客,维持大众化消费是文明路糖水的风格”。张明多年来支持太太经营甜品店,即使有自己的公司,他也时常到甜品店帮忙,两人已经开了两家分店。

醒你一招

煮糖水有巧妙

“养”过才会滑

百花老板何桂传接受记者采访时传授煮糖水“小撇步”:“煮糖水难过煮餸(菜)。”首先,选豆很关键,每一批新豆子都要先煮来检验,“冻过霜的豆子煮不烂的”。其次,糖要适当搭配,“砂糖惹痰,要加黄片糖煮开”,特别是番薯糖水,黄片糖能锁住番薯的甜味。煮好的糖水要静止5-10分钟,充分氧化并去掉糖的硫磺味,糖水才会滑,行话称为“养糖水”。

【来源】广州深夜食堂融媒体

快来抢沙发

快来抢沙发