这里“千船齐发鱼满仓”,看海门人如何一“渔”多吃?

你见过凌晨四点的渔港吗?

8月17日凌晨刚过4点,鑫隆饭店采购员陈润强已在中心渔港忙活一个小时。小白沙50斤、黄油蟹20斤……他瞟了一眼手中的采购单,继续加入热闹的“抢货”大军。

离他10多米的码头,“粤潮阳渔1218号”正徐徐靠岸,船员阿来迫不及待地把一箱箱“那哥鱼”往岸边搬……

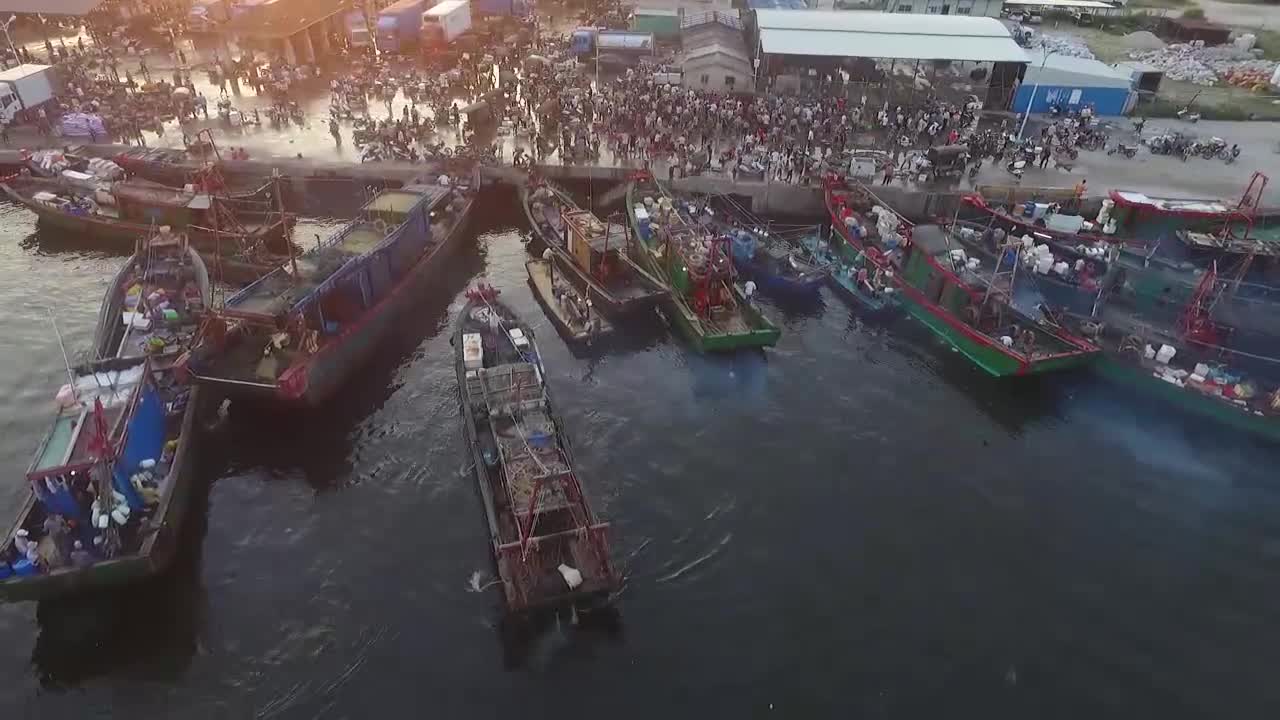

这是开渔后的第一天,闭市良久的中心渔港又重现往日的生气——几十艘渔船沿岸排开,一箱箱海货次第送达,吆喝声讨价声此起彼伏。

海门镇位居汕头潮阳区东南端,在8月国家住建部发布的“全国特色小镇”名单中,海门镇位列其中。

特色小镇的蓝图已经在海门面前徐徐铺开,乘着“东风”的海门决心一“渔”多吃,将渔业从捕捞、养殖、深加工、旅游等多方面彻底激活。

回到那个“千船齐发”“鱼虾满仓”的海门

8月17日凌晨3点,新四海捕捞有限公司的“粤潮阳运32302号”满载而归,这让等着抢“头啖汤”的公司负责人陈海欧松了口气。

这是陈海欧“做海”的第10个年头。2007年开始,陈海欧开始自己的海洋捕捞事业。第一艘渔船是木制的灯光围网船,代号“粤潮阳62001”。

到了2012年,新四海旗下木船已达8艘,然而事业却面临瓶颈——受马力局限的木船只能到达附近海域,而且木船最多只能抵御6级台风,每次海风稍大即无法出海。

2012年之后,潮阳区推进“改木建钢”政策,把小型或木质渔船改造为大马力钢质渔船,对更新改造的渔民予以部分货币补助。

陈海欧“杀出一条血路”,一咬牙经多方筹措,将船队扩张到15艘,新增的渔船多为使用“流刺网”技术和“拖网”技术的钢船。

这种“吃螃蟹”的举动,更多得益于潮阳区、海门镇对于渔业经济发展工作的保驾护航。

历史上海门一度是潮汕的“渔仓”。海门镇委书记郑学彤表示,为让海门回到“千船齐发鱼满仓”的盛况,潮阳区、海门镇采取了大力发展渔业的战略。

2016年起,潮阳区扶持渔民建造大功率钢质渔船的补贴方案开始实施,符合标准的渔船按规格每艘补贴20万元或25万元。

与此同时,海门镇使用多种方式鼓励青年劳力投身捕捞生产,多方提高渔民群众的海洋捕捞水平。

到2017年为止,海门全镇拥有各类渔船1099艘,总马力44175千瓦,全镇直接、间接从事渔业生产的劳动力达到44345人,占总劳动力的六成以上。

比打渔更值钱的是……

海门人陈业楚原本在外省当公务员,却在2004年决定回到海门,跟着父亲一起养鲍鱼。

他的父亲于上世纪90年代在海门成立南弘海珍养殖有限公司,近年培育的“南弘鲍”取得突破——被认为填补国内缺乏大鲍种的空白。

陈业楚认为,“南弘鲍”的技术领先市场至少三年,三年时间内他计划利用“南弘鲍”种苗的优势,将“南弘鲍”打出品牌效应。

这种雄心根植于海门积淀雄厚的鲍鱼养殖产业之上。

目前,海门拥有工业化鲍鱼场五座,占地面积117亩,养殖水体36000立方米,年育苗和育杂交苗6500万粒,年创产值8172万元,成为海门镇一大特色产业。

渔场就在家门口,水产品加工企业难免闻风而动。汕头志远水产食品有限公司原本是一家山东的企业,因“追随”竹筴鱼的足迹,来到万里之外的海门镇建厂。

志远公司厂长赵锦东称,公司从山东来到海门,除看重此地得天独厚的渔业资源外,海门有一群技术娴熟的渔业能手也是重要的因素。

这是海门镇一直致力经营的结果。多年来,海门逐步引进、增资扩建一批以水产品加工为主的企业,将优良的水产品加工企业不断引向海门。

背后的“野心”则在于,通过建立贸工渔、产加销一体化经营组织形式,将渔业从捕捞、加工、贸易、供给等方面形成一条扎实的产业链。

郑学彤表示,“海门资源禀赋优异,靠海吃海的海门人对‘渔’字的理解深厚,我们就是要在‘渔’身上做文章。”

吃货们不妨考虑去海门涮海鲜

今年8月,海门成功入围第二批全国特色小镇评选名单。

郑学彤对“入围”有着十足的底气。在他眼里,海门就是个“无围墙的潮汕文化民俗博物馆”。

尤其是,海门还有国家4A级风景区——莲花峰风景区,以及“千户所”“东校场”等众多历史人文景观。

在深厚的渔业经济和丰富的滨海旅游资源的加持下,海门具备极强的旅游项目可塑性,这是郑学彤的信心来源。

如今乘着“特色小镇”的东风,海门将“渔”业元素注入旅游,加大了旅游项目的配套,海上无边际泳场、特色文化广场、展览馆和演练基地等一大批项目将相继启动。

现在走在海门镇迎宾路上,很容易感受到其中“渔”的气息。这里汇聚着最具潮汕特色的海鲜美食,南来北往慕名“觅食”者络绎不绝,“海门鱼仔”的品牌深入人心。

更大的手笔还在于,海门已规划出总面积为2.95平方公里的区域,布局潮汕文化体验区、渔港产业聚集区、滨海旅游休闲区、健康生活配套区四大功能区。

在郑学彤看来,建设海门特色小镇,重要是推动整个海门镇的开发建设,从根本提升老百姓的生活水平。

数据显示,2012年海门镇农村人均纯收入3793元,2016年为6520元,5年之间增长率为71.9%.

对爱“吃螃蟹”的海门人来说,这一次要一“渔”多吃,既是挑战,更有信心。

对话

海门镇委书记郑学彤:“渔业+旅游”可让优势资源惠及老百姓

南方日报:海门打造特色小镇,为什么要从渔业产业链入手?

郑学彤:这些年渔业不景气,不是因为渔业没价值了,而是因为价值没有被挖掘出来。我们要做的就是激活渔业产业链的附加值,让渔业从业者享受到价值。

渔业的收益要普惠到更多的老百姓身上,受益的不仅是渔民,还要有普通群众,“渔业+旅游”是一个很好的方式。

南方日报:海门打造特色小镇存在哪些困难?

郑学彤:一个是资金。如何让渔民看到其中的效益,坚信这条路走得通:“渔业+旅游”投资规模大、回报周期长,如何吸引到各个层面的资金参与进来,这是难点所在。

另一个是人才。海门特色小镇内容丰富,四大功能区业态各异,无论建设和运营都需要人才。找到并吸引这些人才来到海门,参与海门的建设,这也是个挑战。

小镇名片

海门镇,属汕头市潮阳区,地处广东省东南部沿海练江出海口,濒临南海,呈半岛之状。全镇总面积38.5平方公里,海岸线长20多公里。全镇总人口12.1万人,下辖16个村(居)委会,4个渔业联社。

海门镇内的潮阳港是国务院1996年批准设立的一类口岸,海门渔港是汕头首个国东中心渔港,近、中海捕捞渔场面积达8400平方公里,有鱼、虾、贝等水产品种2000多个,海产品十分丰富。

海门镇历史悠久,文化底蕴、旅游资源均十分丰富。2017年3月汕头市推荐海门潮汕风情渔港小镇申请创建我省特色小镇;2017年8月,海门镇入选全国第二批特色小镇。

【记者】陈晨

【摄影】肖雄

【统筹】汤凯锋

【校对】吴荆子

快来抢沙发

快来抢沙发