东莞古稀老人担任“祠堂公”13年,坚守家族文化传承!

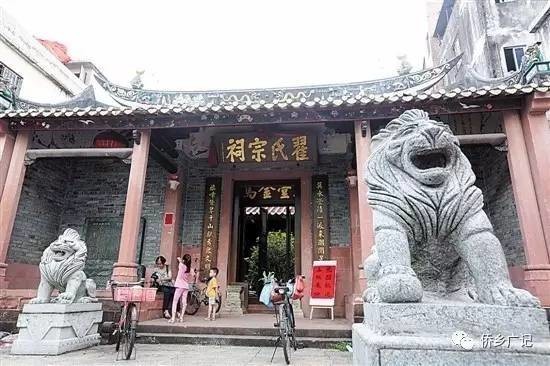

△藏身于市井的翟氏祠堂。

在东莞,从古代传承下来的完整的宗祠不多了,而位于东莞金沙市场旁的罗村翟氏宗祠,正是莞城仅有的两座明代祠堂之一。它建于明隆庆年间,距今已有400余年历史,分别在清光绪年间以及2004年进行两次重修。2012年,翟氏宗祠被列为东莞市级文物保护单位。

在现代社会,祠堂的原有作用逐渐消退,但作为守护罗村翟氏历史源流和文化传承的祠堂公,71岁的翟普权认为,祠堂还能通过其他的方式发挥作用。

22条翟氏家规传承至今

在罗村翟氏宗祠和翟氏族谱内均印有“翟氏家规”,里面详细记载22条家规,如禁游惰、禁喜争好斗、禁赌钱、禁场户窝赌、禁豪饮等,要求翟氏子弟学习和遵循。

翟普权表示,东莞翟氏后人如今分布在莞城、南城、石碣、东城、厚街、黄江等地,仅莞城罗村就有1300多人,所有翟氏子弟均按照家训家规去做人做事也难以保证,“但涉黄涉赌的没有听说过”。

△屋檐下的木雕。

对于家规的传承,翟普权本人以身示范,言行举止均听从家训家规要求。他的生活简单而有滋味。在宗祠内,翟普权亲手写的一副对联正是他的心声“书画怡情迎雅客,乐声伴唱结良朋”。

翟普权如今已是儿孙满堂,最大的孙辈已经上大学,最小的也准备上三年级,“对子女及孙辈,会将家规融于日常的教育中。”他说:“如今,我们家祖孙三代十几口人,没有一人有不良习惯,打牌酗酒这样的情况是不允许出现在家中的。”

在他看来,无论在哪个时代,家规都可以起作用。即使现在的生活与以前差异较大,人们仍然需要家规去约束、管理自己,向善向德,修身养性。

71岁老人担任祠堂公13年

作为守护罗村翟氏历史源流和文化传承的祠堂公,翟普权一直用他的方式在感染身边的人。

翟普权今年71岁了,不少村民和街坊都会尊称他“权叔”。根据《翟氏族谱》显示,他是第25世,除了仅剩的几位第24世的长辈,翟普权便是目前罗村翟氏辈分最高的人。2004年,罗村翟氏宗祠开始重修,多年从事建筑行业的翟普权被村民举荐成为宗祠的管理人,2006年,罗村翟氏宗祠重修完成,时至今日,翟普权担任祠堂公已有13年。

△高高挂起的翟字红灯笼。

往昔,祠堂还有祭祀、执行家规等习俗,现在只保留了“开灯”的习俗。翟普权介绍,翟氏家族每年“开灯”的时间在大年初二,凡是家里前一年有新增男丁的,都会在祠堂里庆祝一番。今年的大年初二宗祠就为6位婴儿举行了“开灯”仪式。“受全面放开二孩政策的影响,今年‘开灯’的小孩比去年多,明年应该也会有所增加。”

而每年的重阳节,翟氏后人则都会一起去黄江祭祖。“这是因为我们的祖坟在上世纪90年代从莞城南街迁到了黄江,黄江那边有我们的族人。”翟普权如是说。

以独特方式展示家族“世德”

在现代社会,祠堂的原有作用消退,但在翟普权看来,祠堂还能通过其他的方式发挥作用,如提供给社区或学校举办活动,办书法班、象棋班等,让市民和学生在浓郁的氏族文化气氛中学习和交流。

“祠堂能团结好学上进的人,让他们在这里学习,不让他们闲散游荡。”翟普权表示。每当祠堂能在上述的活动中派上用场,他都会尽心尽力地做好后勤保障工作。但今年暑期有些遗憾,虽然张贴了开办暑期书法免费培训班的通知但还未有小朋友过来报名。

△粤曲爱好者每周两次,在祠堂练习粤曲。

8月5日正值周六,翟普权与几位老人在宗祠中厅聊天。平日里,翟普权便是在世德堂这里打理祠堂,与村民下棋,交流书法,练曲唱戏。如今,曲艺发烧友每个星期会固定两晚在这里练习粤曲。

谈到书法和粤曲,翟普权表示,他是会而不精,只好在平日里多加练习。古稀之年仍坚持学习和锻炼,以琴棋书画为乐,翟普权也正是在用他独特的方式,向世人展示罗村翟氏的“世德”。

走出去·精彩回顾

☞欢乐春节·南方日报海外版携手海外书协全球送“福”

☞助力广东“联接内外,沟通世界”,南方日报海外版与美国国际日报合作开版

☞南方日报海外版深度调查报道结集《发现侨乡四》首发

☞南方日报海外版亮相"一带一路与东南亚"国际论坛

☞南方日报与光华日报"联姻",让更多华侨华人感受广东魅力

☞《南方日报》牵手印尼《讯报》,共谱华文传媒新篇章

☞重走澳洲淘金路·160年后,我们为何从这里再出发?

实时推荐

☞犀利!广东21市,广州人最爱吃,潮汕人善经商,珠海人最懂生活……

☞《五邑侨胞耀中华》今日首发:想了解五邑侨胞故事,这本书不可不读

☞他是康有为弟子,十个儿女都是高颜值学霸!黄嵩龄家族历史展广州首展

来源|羊城晚报

文图|余晓玲 陈雪庭

编辑|龚春辉

校对|吴荆子

快来抢沙发

快来抢沙发