中西结合匠心显,浓浓传统西关风!与你一同走进广州西关大屋

庭院深深深几许,经过脚门、趟栊、正门,从两侧绕过前天井和中天井,在层叠的木屏风后,是清末民初西关大户的生活场景。西关文化,是广州文化的缩影,而西关大屋,则体现出西关建筑文化的精髓。

△龙津中路上的西关大宅门是中西结合的西关大屋。

近日,记者走访鸿昌大街、多宝路、龙津西路、三连直街、逢源大街及西关民俗馆,寻访闹市中的西关大屋,中西结合的艺术特色、建筑结构的精妙设计,诉说着历史往事,呈现出古韵浓厚的广府文化。

1西关民俗馆青砖大屋藏巷内 浓浓传统西关风

从荔湾博物馆东侧拐入,一座青砖大屋静静伫立在窄小的巷子内。这座西关民俗馆以重建的西关大屋为主体建筑,坐落于原馆址东侧,建筑面积278平方米,整座大屋结构基本完整体现出传统西关大屋的主要风貌。

屋外的小巷叫“青云巷”,承载了多种功能,因此别称颇多,叫“水巷”是因为它能排水,叫“火巷”则因它能隔火,叫“冷巷”是它能向室内输入冷空气通风透气。

△青云巷。

跨入矮脚门,推开趟栊与硬木大门,低头可见地面的红泥大阶块,抬头则是木板拉花秀雕而成的天弯罩,将大厅与天井分隔开。民俗馆采用三开间布局,正对门口的是正厅,映入眼帘的桌椅家具由酸枝制成,呈对称摆设。

“旧时大户人家接待宾客时,主人及接待人员坐左侧,客人及随从坐右侧,你们看这个桌子,这是用来饮茶吃点心的。”广州大学岭南建筑研究所所长汤国华教授指着大厅中间的圆桌说。大门的正上方还有一排“水窗”,通过绳子轮滑开窗进行通风。

△西关民俗馆复原的西关大屋里的正厅。

再往内走,正厅后用屏门围隔成的小房间叫头房,是家中最年长的长辈居所,头房后是二厅,是家人用膳之处。民俗馆在此陈列出多种旧时的常用品,如柚木榨汁机、铜水煲、擂浆盆、搓衣板等,最有趣的是一个大号混水炉,它由全铜制成,在一侧烧柴加热时,另外两侧通过传热亦可加热、保暖,构思之妙令人称奇。

而书厅是家中晚辈读书的场所,书房前设有一个小庭院,“书偏的小庭园一般不对外开窗,会被整个封住,让孩子能安心读书免受叨扰。”

2鸿昌大街22号中西结合匠心显 一砖一木皆有情

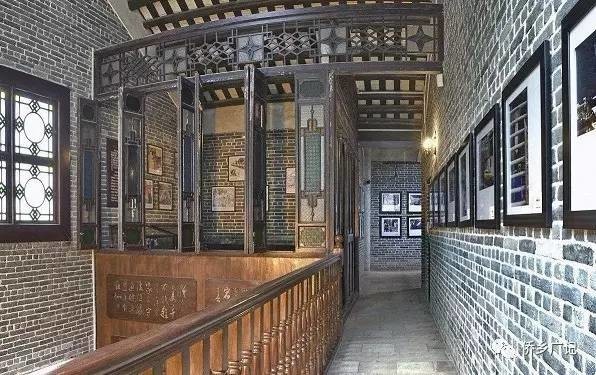

鸿昌大街22号是广州仅存的一间结构保存完整的西关大屋,由木雕、灰塑、铁柱、彩色玻璃窗等组成,带有浓厚的中西结合艺术特色。整栋建筑坐北向南,楼高两层,趟栊半开,占地面积200多平方米,建筑面积300多平方米。整座大屋为三开间,纵墙承重为主,凡通天的天井的开口都设铁枝防盗格栅。

△门头上部具有西洋特色的“蝴蝶窗”。

鸿昌大街22号的构造为:正间(也称“中路”)沿中轴线从南往北顺序为门廊、入口、前天井、轿厅、中天井、正厅、主人房、后天井。

入门第一进是门厅,东侧墙上曾设有“门官”神龛,正中的“挡中”由木屏门组成,挡中后是通天的前天井。正门地面的白泥大阶砖如今已十分罕见,春天时可吸潮。天井稍低于地面的部分铺有花岗石板,使落入室内的雨水可由金钱眼排水孔排入下水道。

第二进是轿厅,是接待一般客人的茶厅,达官贵人进入大门后经过挡中和前天井之后落骄的地方。木屏风遮挡着后面的中天井,客人须从两侧进入,经过中天井后,就进入第三进的“正厅”了。

正厅是主要招待贵客,也是主人用膳的饭厅,正厅向中天井敞开以采光换气。主人房上面为神楼,后面用砖墙与后天井隔开,墙上离地面1.5米开窗,改变了旧传统房后墙不开窗的迷信习惯。

△天井里的去水孔。

后天井地下开有水井,后墙与邻屋之间的一条窄巷就是“青云巷”了。后墙左右各开有一扇门,巷内的冷风就能进入室内,加入“后天井-室内冷巷-中天井-前天井-室外街道”的通风系统中。

解密:狭义与广义的西关大屋

有没有神楼,是狭义的西关大屋与广义的西关大屋最大区别,趟栊则是中、西式。汤国华教授认为,狭义的西关大屋建于清末民初,原型是农村的祠堂。当时祠堂的中路后进用于拜祖先,两边路可以住人,西关大屋借鉴了这种格局,但中路主要用于接待客人,大屋内设有神楼祭祖。

△西关的大屋,是一道美丽的风景,人如走在画中。

大屋通常占地面积大,富有西关特色,建筑样式多为中式,基本构造包括砖木结构,三进、三个坡顶,正立面三个开间,大门前有明显的青砖石脚和趟栊、石门套大门。最辉煌的西关大屋有七进深,里面客厅、小厅、书轩,还有花园,主要由买办和商人建造。

广义上的西关大屋则指民国初期所有在西关一带建造的中西式民居。记者走访多宝路、龙津西路、逢源北街一带,发现不少西关的西式洋楼,房屋仍保留趟栊门等西关大屋元素,整体以西式元素为主,房屋高度已超过传统西关大屋的两层楼高,建筑材料除青砖外,还有有红砖、钢筋混凝土梁板,还常见西式石柱。

多宝路24号大屋为中国致公党中央党部旧址。汤国华介绍,这座大屋的布局结构和广义西关大屋差不多,加入了钢筋混凝土,门口有西式石柱,三角形山花屋顶以及铁艺装饰,室内没有西关大屋特有的祭祖神楼。

△西关大屋的脚门上顶。

“你们看这个石柱,石墩上有竹节纹路,属于中式,柱身和柱头又是西式的,墙体正立面用青砖砌筑,而建筑的后半部分又是红砖砌成,它的屋顶也是西式的。”站在龙津西路55号的“西关大宅”前,汤国华说,“像陈廉伯故居和蒋光鼐故居也都是这类广义的西关大屋。”

走出去·精彩回顾

☞欢乐春节·南方日报海外版携手海外书协全球送“福”

☞助力广东“联接内外,沟通世界”,南方日报海外版与美国国际日报合作开版

☞南方日报海外版深度调查报道结集《发现侨乡四》首发

☞南方日报海外版亮相"一带一路与东南亚"国际论坛

☞南方日报与光华日报"联姻",让更多华侨华人感受广东魅力

☞《南方日报》牵手印尼《讯报》,共谱华文传媒新篇章

☞重走澳洲淘金路·160年后,我们为何从这里再出发?

实时推荐

☞犀利!广东21市,广州人最爱吃,潮汕人善经商,珠海人最懂生活……

☞《五邑侨胞耀中华》今日首发:想了解五邑侨胞故事,这本书不可不读

☞他是康有为弟子,十个儿女都是高颜值学霸!黄嵩龄家族历史展广州首展

来源|广州日报

文字|王晓全

图片|苏俊杰

编辑|龚春辉

校对|吴荆子

快来抢沙发

快来抢沙发