英国人操持中国海关的那些年

▲清末海关第二任总税务司赫德对清廷的态度是谦恭的,这不仅是性格使然,也因为他同情中国,认为军事占领无法让英法与中国建立起健康互利的关系。(资料图/图)

金钱很重要,如果想理解国家权力,我们必须把该国金钱的流向置于政治语境中。

“这已是我们的过去。企图抓回它是徒劳的,所有理智上的努力都是枉然……”方德万(Hans van de Ven)拿来普鲁斯特小说《追忆似水年华》里的一段话,当做自己学术著作的题记。

2017年7月出版中译本的《潮来潮去——海关与中国现代性的全球起源》里,英国剑桥大学中国现代史教授方德万打捞出外国人管理中国海关的百年历史。

近代中国海关建设灯塔、设置航标、管理港口;资助外交使臣出访,促进中国参与博览会和世界会议组织;收集气象资料,用于天气预报;督办同文馆,培养 外交人员;干涉中国的内外债和外交事务。1911年之后,海关税收有二十年时间占据政府总税收的1/3到1/2。海关名为海关,实际上它的运作深入中国腹 地,甚至波及乌鲁木齐和喜马拉雅山脉。

今天,这一切听上去像天方夜谭。

鸦片战争造成了广州作为贸易港的衰落,海上贸易向上海迁移。1853年,福建、广东失业水手组成的“小刀会”占领了上海,赶跑清朝海关官员,秩序荡 然无存,贸易停滞。次年,英法美各派出一名代表,进入江海关,帮办关税。这期间,英国驻上海领事阿礼国顶住了把上海变为贸易自由港的呼声,“当一方政府遭 受灾难和不幸困扰而无力行使其权力时,这远远不能成为另一方政府趁火打劫以忽视对方权力的理由”。他主张在江海关重建中与清朝官员合作。继而,英国外交大 臣克拉伦登裁定治外法权不适用于江海关。清廷方面,恭亲王奕訢看到税收的成倍增长,决定把江海关的模式推广到全国。

自此,由洋人任总税务司和主要职务的中国海关经历了近现代史上大大小小的激流险滩。方德万以海关历任总税务司为线索,展开他的叙述。

第一任总税务司李泰国出身寒微,对清廷官员却极不恭敬。他认为“中国政府是一根腐烂的苇草,无法依靠”,他要求清王朝“最高级官员”的地位,享受一 座亲王级别的府邸,出门坐轿子。李泰国在充当掮客为清廷购置阿思本舰队时,提出由自己充当这支舰队与清朝政府之间唯一的管道,把海关税收的一部分存至外国 银行,作为舰队的保障金——这已冲破了恭亲王的底线。

李泰国的继任者赫德受过更为良好的教育。他熟悉拉丁文、希腊文、英国文学、历史、经济学、法学,也熟读四书五经和《红楼梦》。清末海关第二任总税务 司赫德对清廷的态度是谦恭的,这不仅是性格使然,也因为他同情中国,认为军事占领无法让英法与中国建立起健康互利的关系。赫德用各种公文、表格、半官函建 立起海关内部发达高效的文牍体系,通过驻伦敦办公室,他把海关的触角伸进英国政商两界。19世纪末,伦敦出现了一个小型但稳定的对中国贷款市场。通过全球 招聘,赫德让世界主要国家在海关中都有利益代言人。李鸿章戏谑地称他为“二赤”,但每逢中法战争、义和团之乱等重要关节,赫德总有在中外间奔走的机会。

赫德的继任者是安格联。在孱弱、政出多门的北洋政府时期,安格联被称作“太上财政总长”。辛亥革命期间,各省政府不再向北洋政府缴汇税款,袁世凯政 府大举借外债,皆以海关税收为担保。在安格联统领下,外交官、银行家、海关合作,把税款牢牢掌握在海关手中。而后袁世凯政府发行内债也由海关税收担保,海 关进而控制了内债基金处。安格联权倾一时却也危机四伏,北洋政府晚期,他与总理顾维钧爆发了行星撞地球式的冲突。

安格联的继任者梅乐和是赫德的外甥,他像舅父一样善于妥协,善于弥合不同的利益诉求。在中日战争之前,他奔走于国民政府和各地方实力派之间。1937年之后,他保持海关完整性的努力一点点被日本人碾碎。

在方德万笔下,海关的历史是人的历史、贸易和金钱流动的历史。他以人和金钱流动的视角回望中国百年现代化历程,常见人所未见。

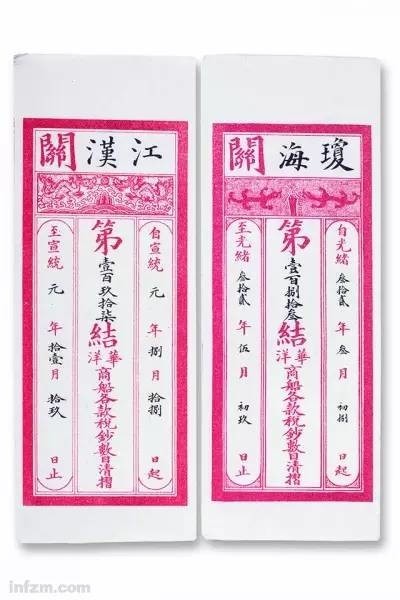

▲清末海关税收清折。(中国海关博物馆供图/图)

1

金钱很重要

南方周末:你在《潮来潮去》序言中说:对历史学家来说,重要的事情是追踪金钱的流向。你是何时开始有这种意识的?

方德万:我 在南京第二历史档案馆阅读到的海关档案,印证了金钱在中国近现代历史中所起的重要作用。此前我并没有意识到,它有如此压倒一切的重要性。不过二十年前我就 写过辛亥革命之后,财政、税收和军阀兴起之间的关系,因此在我学术生涯早期就留意到了这个问题。有一本书从根本上塑造了我的观点:约翰·布鲁尔的《权力的 关键》。布鲁尔认为,英国之所以兴起是因为这个国家能够从该国精英阶层借到钱;能借到钱是因为国家能偿还它发行的那些借贷,而精英阶层在议会中有自己的代 表,确信国家事务在有效运转。近年来布鲁尔的观点遭到了批评,但他的基本看法——金钱很重要,如果想理解国家权力,我们必须把该国金钱的流向置于政治语境 中——我认为仍是十分值得听从的。

南方周末:海关在中国崭露头角涉及各方面的因素:恭亲王、阿礼国、克拉伦登,他们都需要一个海关,但他们要海关的理由却大不相同。这种情况下,海关的“独立”难道不是沙滩上的城堡吗?

方德万:你 说的没错。海关是独特环境的产物,在我看来,在最初的一二十年里,它随时都可能夭折。据弗雷德里克·梅乐和说,罗伯特·赫德本人对海关能否存续从来没有信 心,所以他才尝试让海关的业务扩展到各个领域。然而,到了1880年代,海关已经一次又一次地证明了自己,它提供了可观的财政收入,它变成了一个庞大的官 僚机构,它已经被中国的官僚、外国商人、外交人士所接受。它在各个方面,对各方势力都是有用的。我认为,正如罗伯特·赫德所主张的,海关不把自己与任何一 国绑缚在一起对它的长期存续至关重要。

2“这场考试它总是考不过”

南方周末:你认为辛酉政变把中国的权力交到了一群年轻人手里,当时恭亲王28岁,慈禧26岁,而他们的英国对手却是五六十岁的长者。你为什么对恭亲王有非常正面的评价?

方德万:我 注意当时清王朝和英国领军人物的年龄差,是因为这和通常的看法对比鲜明。人们通常认为,英国新兴而年轻,清帝国陈旧没落。照我看,恭亲王和他治下的机构极 富创造力,他们愿意抛开传统。他们有世界眼光,乐于尝试,也愿意妥协。我认为恭亲王是一位强大的、有决断力的、充满活力的领导。他愿意让海关这个全新的机 构去培育对外贸易;他汲汲于创建一支新的海军;他尝试重新构造北京和地方的关系。当然,他忠于清廷,主张君主制,而非共和制。

南方周末:你在书中列举几位“少年中国”的代表人物是袁世凯、伍廷芳、唐绍仪、郑观应,这跟中国人今天的理解相差甚远。

方德万:当 然,“少年中国”今天在中国有完全不同的含义,它特指五四运动之后的新中国,这种命名与《新青年》这样一本杂志有很大关系。我所谓的“少年中国”跟“少年 土耳其”“少年埃及”一样,在西方出版物中这种说法相当普遍,特指20世纪初。我觉得,袁世凯、伍廷芳这样的人物值得放在这样一个大的历史潮流中重新审 视,过去,他们被不加分辨地视为阻碍中国发展的封建力量,但这并不公平。

南方周末:《辛丑条约》之后,海关的触角突破了条约口岸的范围,遭到中国官商的激烈反抗。这时候为什么赫德选择了支持“少年中国”。海关涉及的各“列强”对“少年中国”持何立场?

方德万:赫德能够肯定少年中国的主张是因为他相信,海关只是一个临时机构,它必须与时俱进。说得不好听一点,赫德关心的只是确保海关存在。他忠实于他一手创建的这个机构,别的不太在意。海关是他个人声誉的基础。

至于“列强”,英国惊骇于唐绍仪这样的人居然熟练运用西方的术语、西方的概念,挑战 “列强”的权威。我认为,俄国当时正谋求跟清帝国的良好关系以削弱英国势力。美国当时对少年中国的态度相当正面。法国的利益中心不在中国。当时,各帝国之 间的竞争非常激烈,种族主义的倾向已经根深蒂固。但要注意,即便是称赞“少年中国”的人,很多也相信,它的成员远未“成熟”,中国会一直待在“历史的候车 室”里,也就是说“少年中国”必须不断向西方证明自己,但这场考试它总是考不过。

南方周末:赫德在海关内部建立起的高效官僚体制让人印象深刻。赫德如鱼得水的秘诀是什么?他有没有败走麦城的时候?

方德万:我 认为几方面的因素造就了赫德:他来自北爱尔兰而非英格兰;他并非英国上流社会出身;他有很强的宗教信仰;他接受的是现代的通识教育。他跟中国女子阿姚长期 的婚外关系也非常重要。他目睹了英法占领广州期间骇人听闻的暴行,刺激非常大。他下定决心要改善英国和中国之间的关系。

终其一生,他极力防止义和团这种激烈的中外冲突发生,对他来说那不啻一场灾难。但也是在那种时刻,他也最可以帮中国,因为他是一个可以在几方势力中穿梭的人。

罗伯特·赫德的铜像曾经矗立在上海外滩。中日战争期间,日本人将其捣毁,可能融化做了枪炮。我在很多场合都呼吁过,如果赫德的纪念碑重新立起,那再好不过。

3旧海关与大革命

南方周末:很多学者认为,甲午海战是晚清命运的大转折,可你认为1895年的果是1880年代种下的——海关贸易从顺差到逆差,因为清政府没有发展轻工业。问题是,清政府当时有在轻、重工业间选择的余地吗?

方德万:我 认为清政府可以做出另外的选择。清政府不发展轻工业尤其是纺织工业,一个原因是那将会使很多小手工业者失业。但长期看,这种冲击是不可避免的,而且可以用 其他的政策去中和。另一件清政府该干而没干的事是建立起现代的学校教育体系。日本就是这么做的。这也是邓小平在改革开放当中的做法。

南方周末:能否说海关在中法战争中并无值得夸耀的作用?

方德万:是。一般来说,海关在真正的军事冲突中几乎从来都是无能为力的。只有当冲突结束,新的秩序要建立之时,海关才能发挥效力,就像庚子之变时候一样。

南方周末:海关在辛亥革命中扮演了什么角色?

方德万:尽管辛亥革命的发端与海关毫无关系,但辛亥革命如何收场,海关作用很大。攫取海关控制的税收对各方势力都至关重要。最初他们倾向袁世凯而非孙中山,很大程度 上是因为伦敦的银行家们(首推汇丰银行的查尔斯·艾迪斯)相信袁世凯比孙中山更值得信赖。这些银行家坚持要尽快结束辛亥革命,要建立一个新政府,带上孙中 山。他们都相信袁世凯政府将是一个现代化的政府,它会给有效投资带来大量的机会。

至于北伐,是梅乐和决定海关应跟国民党政府站在一起,使国民党可以获得海关的税收,这笔收入对于命运转折点上的国民党至关重要。

南方周末:国民党执政之后开始执行高关税和高税收政策,这种政策的利弊得失是什么?

方德万:国民党提高关税并不是为了保护中国弱小的民族工业,就像德国政府曾经做的那样,而是为了增加他们迫切需要的财政收入。这么做的后果是走私盛行,而走私盛行进一步伤害了社会凝聚力。这可能相当大地损伤了沿海从事进出口的商人对国民政府的支持度,尤其是北方地区。

南方周末:你在书中写,“自从八国联军侵华战争之后,中国的债券表现一直持续超过印度、日本和俄国”“中国被视为最后一个大型基础建设和城市公用事业的投资机会”“投资者对中国很有信心”。如何解释这派欣欣向荣的景象?

方德万:以后见之明,当时对中国大规模投资的信心似乎是个错误。银行家、投资者作出判断,凭借的无疑只是对中国十分有限的了解。他们像是被一个“中国泡沫”给吸引 了,在资本主义的历史中,这种事儿常有。但也应该记住,当时没有人知道中国乃至世界日后会经历那样天翻地覆的政治变革。中国近些年的经济腾飞也证明,当时 投资者看好中国经济快速发展的潜力,并非愚人之见。

而且我相信,当时的中国在城市基础建设、矿业、铁路等方面确实需要大规模投资。中国为此付出代价也非常昂贵。我在书里写了,中国成了一个负债国家,或者“从属国”。这造成了连锁反应,包括国民党和共产党的革命。

南方周末:1952年“旧海关”彻底被扫地出门,能否说其实这种命运早在20世纪初就已经埋下了伏笔?不会有一个正常的国家能容忍由外国人来掌管自己的海关。

方德万:民族主义者对海关的反对的确从晚清就开始了,如郑观应的大声疾呼。今天很多欧洲国家,也有其他国家,并不太在意关税自主权,也有很多国际组织已经在各个国家扮演举足轻重的作用而并不被看作损害这些国家的主权。但是在二十世纪前半叶,关税自主被视为对于国家独立至关重要。

快来抢沙发

快来抢沙发