很难接受自己的孩子是自闭症的现实,可这些家长就这么走出来了

“告诉老师你想吃什么?”康复训练师小欣端着一盒小零食问站在面前的这个3岁孩子。“我要吃饼干。”孩子有点迟疑。站在身后的妈妈弯着腰拿着他的手,帮他指向他想要的零食。小欣拿起一根细长的巧克力饼干给孩子。孩子迫不及待地要放进嘴里,却被老师和妈妈制止了:“要说谢谢老师!”在妈妈的帮助下,孩子点了两下头含混地说:谢谢老师!

这是在中山大学附属第三医院儿童发育行为中心“亲子训练班”的孩子们在上“小食课”。康复训练师通过小零食做“诱饵”,引导孩子表达感谢、自主进食、学习分享等。

我国自闭症的发病率为1%—2%,在中山三院一年内被诊断为自闭症的患儿就有3000个。与数量庞大的自闭症儿童相比,国内专业的医生和康复机构匮乏。国内自闭症领域最权威专家之一的邹小兵教授指导着中山三院儿童发育行为中心。暑期来临,许多家长带着自闭儿来此。近日,南方日报记者走进这个亲子训练班,直击自闭症孩子的康复训练,感受自闭症家庭的辛酸苦乐。

“星星孩子”的课堂▷

多陪伴互动,不让孩子闲着

吃完了第一个香蕉,5岁半的健健突然冲到了治疗师身边,眼神直勾勾地盯着零食盒子。“健健,你要回到位子上等哦。”小欣对这小小的“突发情况”应对自如,“你可以做到的,对吗?”健健慢慢走回自己的位置。

一起上“小食课”的有七八个孩子,年龄从2岁多到5岁多不等。他们坐在不同颜色的小椅子上,家长坐在后面,帮助他们听从并执行老师的指令。

分了零食之后,孩子们在椅子上坐好。小欣大声带领孩子们数到10,才允许开吃。3岁的豆豆没等数数就吃了一口,被老师发现了:“偷吃了下一轮就没得吃了。”果然,在下一轮分零食的时候,就没有豆豆的份了。

带着孩子们跺脚、伸手、叉腰,反复训练着他们的行为和语言反应,25分钟的一堂小课下来,小欣嗓子已经有点嘶哑:“如果声音不大,很难吸引到他们的注意力。”

这些特殊的学生被称为“星星的孩子”。在人群中,他们就像宇宙中的星星一样,活在自己的世界里,光芒孤独而微弱。他们不愿交流,不爱开口,对爸爸妈妈也不理不睬,喜欢一些重复刻板的行为。

小欣说,有的孩子玩跟颜色有关的游戏时必须要跟固定的孩子玩,而且每个孩子必须分配固定的颜色,连老师也要是固定的老师,如果改变,就哭闹不已。有的患儿因为家里自行车上有气球,便无法接受没有气球的自行车。

他们最极端的行为是自伤。不高兴了,就会往墙上、躺在地上撞头,有个孩子撞得头肿起了大大的包。有的孩子一开始看起来很正常,多说两句就发现他很固执地只会说自己喜欢的内容。

在这里,每一个孩子都有固定负责的老师。一开始上课,所有的孩子都哭闹不已,如今经过3个星期的训练,基本上都能够遵从指令。

这堂课结束后,孩子们和家长们要上的课程还有游戏课、运动课、音乐课等。小欣说,对自闭症孩子的干预“奥义”之一就是“不要让孩子闲着”,多陪伴与互动,才能避免孩子堕入只有自我的孤独世界中。

妈妈的希望▷

让孩子在正常年龄上正常的幼儿园

3岁半的豆豆站在走廊里的凳子上,神气地说:“我要把大家召集起来,开一场音乐会!”

“那你要演奏什么呀?”

他右手握紧了小拳头:我要表演一个魔术!霍霍哈哈!你看,我变出来了一颗小黄豆!

如果不是豆豆总是回避的眼神和妈妈麦叶(化名)笑容里带着的忧虑,这就是一个完美的亲子时刻。

帮麦叶照顾孩子的是豆豆的姑奶奶。“我的老公和公公婆婆到现在都认为孩子没有问题,不承认他有自闭症。”戴着黑框眼镜个子瘦小的麦叶,淡然地笑。

豆豆4个月大的时候,麦叶就发现他跟其他的孩子不一样,对于外界的声响没有反应。一年多的时间里,从市里的医院,辗转到上海到广东,要么医生不能作出诊断,要么就认为豆豆是“精神发育异常”。但麦叶始终觉得豆豆被诊断错了:“豆豆不是傻,他的记忆力很好,只是训练他的方法不对。”

家里人都认为她在“瞎折腾”,有一次她忍无可忍对老公喊:“不要自己骗自己了,孩子怎么样,我们自己难道不清楚吗?”

邹小兵说,自闭症并不强调确诊,但很多家庭难以接受自闭症的事实,总是把时间花在确诊上。其实,如果一岁左右的孩子,有“不看、不指、不应、不说”等情况便要引起重视,一旦怀疑就应该干预。

豆豆2岁时,麦叶从别的自闭症家庭那里知道了邹小兵,发动了全家人加亲戚朋友锲而不舍打电话挂号,花了近两个月时间终于挂到了号。邹小兵认定豆豆是自闭症,麦叶又排队等待半年多,加入了这一期的训练班。

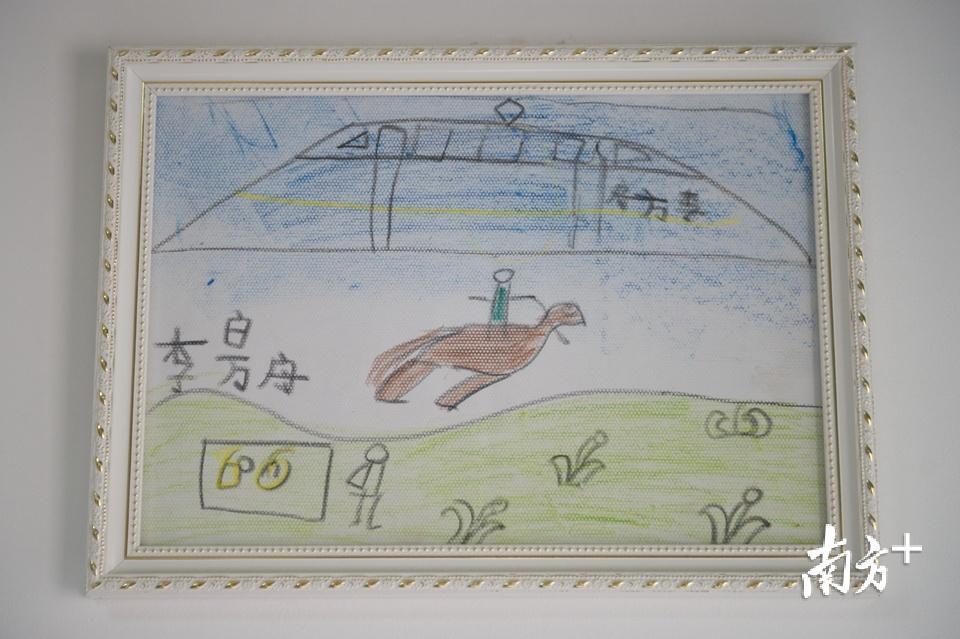

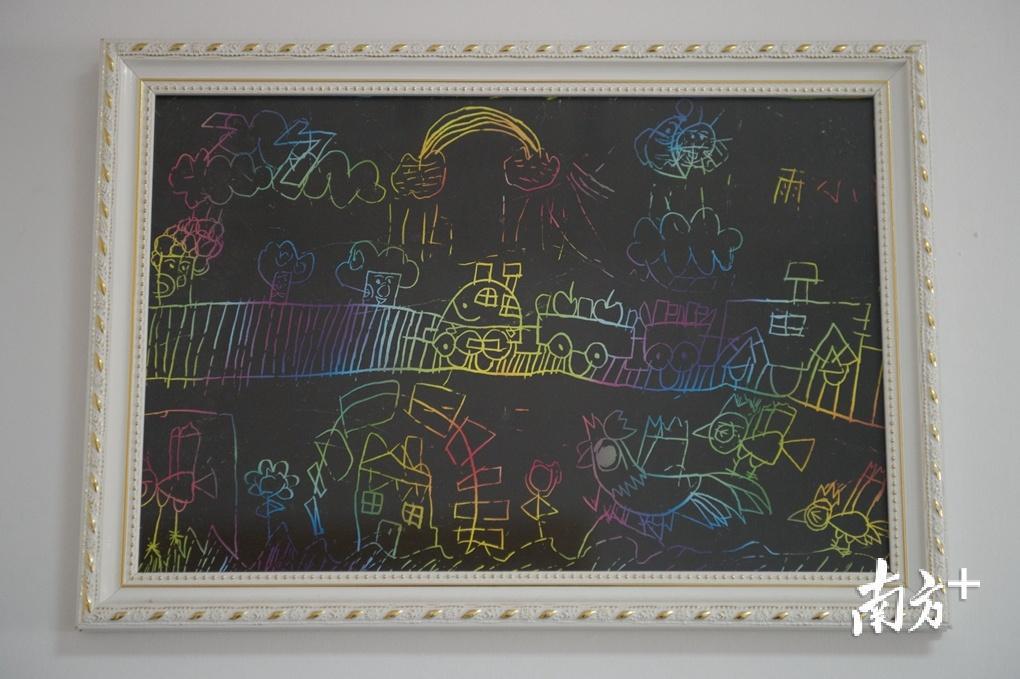

辛苦,她觉得都值得:在其他地方豆豆也做过康复训练,但啥也学不会,来这里学得很好,脚踏车也会骑了,有需求也会表达,会喊“妈妈我要喝水,我饿了”。她希望豆豆在五六岁时,能够在正常的年龄上正常的幼儿园。

但这个星期后,亲子训练班就结束了。她不想带孩子回江西老家,老家没有任何的康复资源和条件。她正在寻找新的靠谱的康复训练机构,继续带着豆豆奔波在路上。

训练班的秘密▷

真正的学生是孩子的家长

这个课程真正的学生并不是自闭症孩子们,而是他们的家长。

与数量庞大的自闭症儿童相比,国内专业的医生和康复机构匮乏。作为国内自闭症领域最权威的专家,中山三院的邹小兵教授一直以来特别强调家庭在自闭症孩子的康复中的重要作用。

“家庭的作用不可或缺。送孩子去机构,自己不管不问是不行的。我们强调以家庭为主,机构为辅的康复训练模式;若真的没有条件,至少也应该机构为主,家庭为辅。”他对南方日报记者说。

中山三院发育行为中心的“亲子训练班”是对邹小兵这一理念的实践:家长们可以学习康复训练的方法和技巧,回到家后可以继续对孩子进行干预。

如今,“亲子训练班”在中山三院发育行为中心已经开办了十几年,4个星期为一期,每期12个孩子,除了国庆和春节,从不间断。

“教普通孩子,说一遍就会了。教自闭症孩子,十遍百遍都不一定会。”本身是中学教师的秦华说,自己根本不知道怎么跟自己的孩子相处。非常幸运地,因为别的家长来不了,他“捡漏”般在三四个月后就排到了,不然至少要等待半年以上。他和妻子立即请了两个月的假,带着桉桉来到了广州萝岗。

3个多星期过去了,桉桉的主动性多了很多,也更愿意跟同龄小朋友一起玩耍了。以前一个星期都喊不了一次爸爸妈妈,如今只要有需求就会喊。但肢体动作还是有欠缺。

其实4个星期的学习对于焦虑迷茫的家长们而言,远远不能“解渴”。秦华笑着说:“水太深!”太多东西要学了,一个月时间只能了解大概方向,而干预却要持续一辈子。

能让自己的孩子接受正常的教育,融入正常的社会环境,是自闭症孩子家长们共同的心愿。他们特别害怕社会异样的眼光,生怕被邻居同事们认出来被孤立。有的无口语自闭症患儿家长一来就开门见山地说:“你们不用教其他的,我们来这里唯一的目的是让孩子开口说话。”

不少自闭症孩子都来自高学历家庭,反而往往是这样的家庭,很难接受自己的孩子是自闭症的现实,也有很多自己的观点,这也导致了干预效果反而不好。“很多文化高的家长在这里试一下那里试一下,听课的时候又不认可教的内容,耽误了孩子。”“90后”康复训练师阿香感叹。

阿香说,有的家长天天都在给孩子考试,问这是什么那是什么。在每天的高压之下,孩子胆子很小,说话的声音也很小,跟父母在一起时没什么表情,反而跟训练师们在一起时还不时会露出笑容。

“自闭症的孩子怎么样,往往会反映出家长怎么样。”阿香说,在自闭症患儿的康复之路上,家长才是那个能带“星星的孩子”回家的人。

(文中自闭症孩子及家长均为化名)

【记者】李秀婷 朱晓枫 曹斯

【摄影】张梓望

【通讯员】江澜

快来抢沙发

快来抢沙发