伊莎贝尔·于佩尔:我演的所有女人,都是直面命运的

“

“电影,与其说是目的本身,不如说是手段。我利用它向前走。我常对自己说,我始终是强有力的,因为,不是电影利用我,相反,是我利用了它。”

”

“《她》是对生命存在意义的寻找。我演的所有女人,都是直面命运的。她们必须从现状的泥潭中走出,跨越到彼岸。”

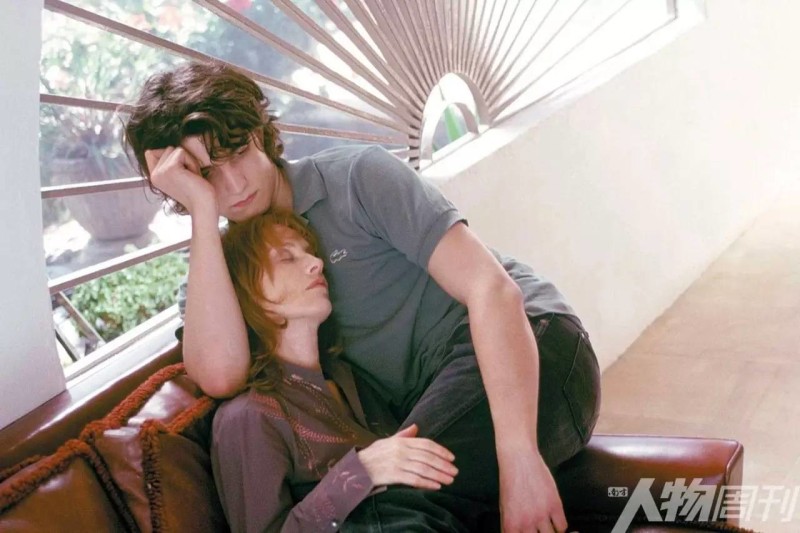

64岁的法国女演员伊莎贝尔·于佩尔(Isabelle Huppert),因去年上映的电影《她》再次登上事业高峰,收获了包括金球奖在内的18座影后大奖,也因提名奥斯卡最佳女主角走进更多中国观众的视野。

2016年《他》

事实上,这个演过妓女、杀手、虐恋者等极端角色的“怪阿姨”,此前已是两届戛纳影后、两届威尼斯影后、两届欧洲电影节影后、两届凯撒奖影后,还以16次提名保持着凯撒奖最佳女主角的提名纪录。

于佩尔的表演,有一种将诸事看破的潇洒,同时也呈现出赤子般的直率无畏。

“她是全世界最棒的女演员,”美国女星杰西卡·查斯坦毫不吝啬地赞美道;法国导演克莱尔·丹尼斯更是直陈对她的喜爱,“这个女人能让人上瘾。”

6月中旬,于佩尔来到中国,朗诵法国女作家杜拉斯的经典作品《情人》。

2008年《抵挡太平洋的堤坝》

6月10日抵沪后,她以一袭红绸夹克亮相上海文化广场,这一抹红让人想起她在由杜拉斯小说改编的同名电影《抵挡太平洋的堤坝》中的开场:那个一袭红裙、头戴草帽的法国女人,在稻田间决然地站立着,孤独而坚韧。

“杜拉斯与电影人走得很近。她本人非常喜欢电影,也喜欢和演员交往。她喜欢倾听别人内心的秘密。”眼前已年过花甲的于佩尔,在岁月沉淀出的深邃优雅之外,又保持着少女般的灵动与活力。

从影46年来,她已出演了一百多部电影,即便在50岁之后,她依然保持年均出演两部作品的频率,去年一年甚至有6部电影上映,是个实实在在的工作狂。可贵的是,她拿出手的几乎都是高质量的文艺精品,对此,她颇为自信:“演员就像面包师傅,我从来没有烤过难吃的面包,没有一部电影让我羞愧。”

于佩尔身材瘦小但气场惊人,她诠释的角色往往强势、痛苦、刚烈,恐怕没有哪个女演员敢像她这样直视镜头。美国著名女作家苏珊·桑塔格曾评论她是“全能艺人”,“在演员圈子里,我从没见过哪个人比她更聪明。”

于佩尔自己倒不以为然,“我是一个好人,需要我傻的时候,我就傻傻的。”

“巴尔蒂斯油画里的情色女孩”

“暗夜透过百叶窗来到了。噪杂声有增无减。闹声响亮刺耳,不是低沉的。路灯发红的灯泡亮起来了。……他们身在众人之间又永远是孑然自处。”

一个人,一束光,一把旋椅,一只话筒。

于佩尔踩着高跟鞋登台,她穿一条浅色绸衫连衣裙,杜拉斯笔下那个少女的模样。《印度之歌》的配乐响起,她以谜一般的朗诵将观众带入小说情境中。

“《情人》是杜拉斯晚年的作品,是她在遇见那个情人40年后才鼓起勇气写出的故事,其中有很多充沛的情感和内涵。”

和杜拉斯年少就立志写作相似,13岁那年,于佩尔已决心投身演艺事业。她以满脸雀斑的天真少女出道(《福斯汀与美丽的夏天》),不久又演了个丰盈的放荡姑娘(《圆舞曲女郎》)。法国《解放报》评论,年轻的于佩尔具有“巴尔蒂斯油画中年轻女孩的精美情色”,“她是性感得漫不经心的洛丽塔,说得甜,想得脏。”

2012年《人质》

但于佩尔回忆时却说,“我18岁时深陷青春期的泥潭,我觉得自己如此可怕,拖着如此浑圆的身体……”她对那具年轻的身体毫不留恋。

于佩尔坦言,自己并非一开始就能演绎充满力量感的女人,刚起步的角色有幸存者也有被害者,但那些幸存者在慢慢和生活抗争,需要更多地去争取权利。

于佩尔饰演的电影几乎都是文艺片,她挑选角色的第一因素,其实只有导演。她常与戈达尔、皮亚拉、塔维涅、哈内科等大师合作,最钟情于她的导演则是克劳德·夏布洛尔,两人合作了7部影片。

1978年《维奥莱特·诺齐埃尔》

1978年左右,夏布洛尔在为新片《维奥莱特·诺齐埃尔》物色女演员,“我需要找人来演个变态,你有兴趣吗?”没想到,年轻的于佩尔毫不犹豫就接下这个棘手角色:一名感染梅毒弑父杀母的堕落少女。凭借精湛的演技,25岁的她很快拿下自己的第一座戛纳影后奖杯。

此后,她与夏布洛尔又合作了多部影片,夏布洛尔评价,“她分解与综合的能力独一无二,用一个最好的词来形容她就是‘狡猾’。”

1995年《冷酷祭典》

1995年,在夏布洛尔执导的《冷酷祭典》中,于佩尔演了一个极度仇富、性格扭曲的女人,“有朋友问我,电影中那一幕将口香糖黏在办公桌上的情节是剧本里原有的吗?其实根本不是,当时我正在嚼口香糖,突发奇想要这么演。这使得画面更具张力,带点放肆,带点暴力,这个小动作具有反社会意味,很有意思。”

于佩尔说,夏布洛尔让她明白,做演员最终是学会做个自由的人。“我认为最好是消除人物的概念,才能获得更大可能的自由。”

“我太知道疯狂是什么了”

有人说,“于佩尔演的70个女人,35个是裸体,35个是疯子。”当然,还有一些是又裸又疯……

“我太知道疯狂是什么了”,于佩尔在《她》中那句台词,更像是某种宣言。

随着年龄变化,她饰演的角色呈现出不同形象。西部片里的妓女(《天堂之门》),沉沦欲望的思春少妇(《情人奴奴》),做堕胎生意的皮条客(《女人韵事》),尖酸刻薄的老处女(《八美图》),同性恋老修女(《修女》)等,年近 50 ,她甚至还挑战过母子乱伦(《母亲,爱情的限度》)。

“没有她不敢接的角色。”导演保罗·范霍文如许评价道。

沉寂近十年后,曾执导过《本能》等经典电影的范霍文准备复出拍摄新片《她》,他给好莱坞女星打了一圈电话,几乎所有人都拒绝了他——“这个角色我不能演。”但当他把剧本带到法国,63 岁的于佩尔二话不说就接下了这个遭强奸却不报警、与强奸犯暧昧后杀人报仇又全身而退的强悍角色。

“我从没见过哪个演员能为影片增添这么多剧本中没有的味道。” 范霍文说,“每当摄像机停止时,于佩尔便会倒在地板上蜷作一团,仿佛要将角色所构成的茧从身上蜕掉一般,在场所有人都被她吓到。很明显,那是在驱魔。”

2001年《钢琴教师》

当年,奥地利导演迈克尔·哈内克拍摄《钢琴教师》时,也是找来于佩尔饰演片中的魔性角色:一个年近40、有性虐癖好的钢琴教授,一边严苛教学,一边勾引男生。哈内克曾一再强调,如果没有于佩尔,这个戏肯定不能开拍。“她既可以极致地表现身心受折磨的困境,同时还保持坚硬的知识分子气质,能把两者结合得这么好的人,我还没见过第二个。”

于佩尔勇于挑战明显不讨喜的角色,“我喜欢扮演不寻常的角色,并将她演绎得尽可能寻常,因为悲剧与反常往往隐藏在常态中。这是我喜爱此类角色的原因:在表演中体现冲突,试着理解善与恶如何共存。”

凭借《钢琴教师》,于佩尔第二次摘得戛纳影后桂冠,并荣获欧洲电影奖最佳女主角奖。提及那些大尺度演出,她坦言自己并不介意拍裸戏,但介意被误会出卖色相。“裸露戏通常是断裂的、迅速的。比如这次在《她》中,几乎没有裸戏,有的是暴力和性行为,但我几乎没有裸露。”

范霍文形容于佩尔是“纯正的布莱希特式演员”: 她会在自我与观众之间隔开距离,从不试图引诱他们,也不试图寻求他们的同情。

有人因为《她》中的暴力和反抗将其归为女性主义电影,于佩尔看到的却是另一面:“她受到侵犯,不得不面对暴力,但她同时也是一个脆弱男孩的母亲,一位疯狂老妇的女儿,还是前妻、情人和老板。她拥有完整的身份。她没有被简单地划为一个受害者。她是全新的,一个后女性主义的角色。”

“我在分裂症病房,阿佳妮在臆想症病房”

“与你年轻的时候相比,我更喜欢你现在备受摧残的容颜。”

《情人》中的金句,似乎讲述的也是于佩尔的故事。年轻时她柔弱娇小的身躯并没有吸引太多制片人的青睐。更有人毫不客气地指出,如果她在巴黎乘地铁,走进任何一节车厢,都能看到长得比她出众的姑娘,更别提同时期影坛活跃着另一个“伊莎贝尔”,那个年代,“阿佳妮一流泪,镜头就破碎”。

两个“伊莎贝尔”都热衷演绎“女神经病”。5次凯撒奖败给阿佳妮的于佩尔曾开玩笑道:“如果我们都住在精神病院,我在分裂症病房,她在臆想症病房。”

但如今四十多年过去,于佩尔的脸上虽也有了难掩的皱纹,但却绽放出经时光磨砺后的魅力。“我们总是谈论女演员的悲剧命运。不是电影扼杀了她们,而是生活。愚昧是危险的,噩梦的制造者……我们遵循自己的标准。难道你认为,作为女演员就得始于15岁,终于20岁吗?”

跟于佩尔合作过《无瑕的色彩》的导演伯努瓦·雅克曾说:“如果影片拍得不够好,那用阿佳妮就是一种浪费!但这样的问题不会发生在于佩尔身上,即使影片本身很平庸,她在里面也总是无暇的。”

2004年《母亲,爱情的限度》

于佩尔1953年生于巴黎近郊一个中产阶级家庭,她是5名子女中最小的孩子。父亲从商,母亲在天主教学校当英语老师,家中两位姐姐都投身电影界。在母亲的鼓励下,她14岁进入音乐学院,后就读国立戏剧艺术学院俄语系,考入法国高等戏剧艺术学院后,师从导演安托万·维泰学习舞台表演。

相比银幕上的“癫狂”,于佩尔平时的生活显得太过正常。1978 年,她穿针织衫和牛仔裤现身戛纳颁奖典礼,保安曾拒绝她靠近红地毯,因为“这番打扮,恐怕连做个狂热影迷都不够资格”;她很少去巴黎之外的地方度假,闲暇时更爱读书;她有着稳定的家庭生活,与导演丈夫罗纳德·夏马育有二女一子,大女儿洛丽塔也是演员,母女俩不久前合作完一部喜剧,演的也是母女。

“我俩的关系要比角色紧密得多。我俩很难让自己真心相信戏里的关系,一合戏就笑,完全没法尽到演员本分。不过最后我们终于沉下心,不这样也不行啊。”难得谈起女儿,于佩尔也会露出母亲温柔的一面。

镜头前的于佩尔无所畏惧,什么都敢演,哪里都能露,但对自己的私生活她却很少提及,非常享受那种“隐性”生活。很长一段时间,她为自己走在街上没人认出感到高兴。据说有一次在纽约某酒店大堂,她和罗伯特·德尼罗互等对方一个多小时,只因都没认出对方来……

“谁说我的日常生活平稳了?这是你说的,我可没这么说。谁都不可能这样每天平平稳稳地过日子,生活绝不是一帆风顺的,只是我的相对稳定些,如此说来,我所演的角色对我的生活确有弥补,能让我表达一些更狂热的感情……电影,与其说是目的本身,不如说是手段。我利用它向前走。我常对自己说,我始终是强有力的,因为,不是电影利用我,相反,是我利用了它。”

本刊记者/李乃清 实习记者/苏慧 发自上海

编辑/翁倩 rwzkstar@163.com

快来抢沙发

快来抢沙发