大朗这条村有这么一个大英雄,太骄傲了!

邝氏是出现较晚的姓氏。根据宋代罗沁所著的《路史》记载,古代曾经有一个邝国,该国的人以及他们的后代就以国名“邝”作为姓氏。另外还有几种得姓来源说法。邝姓在中国国内总人口为32万,广东省为邝姓人口的第一大省,邝姓人口为14.72万。

大朗水平村是一个革命老区。原本这里也是称为水口,因为旧村小山侧下有条水渠,因某年旱灾,四周乡村均无水插秧,此山溪之水却潺潺不断,农田得以耕种,因此易名合称为“水口”(意为水的源头)。1950年与屏山村联合组成农业生产合作社,为“水屏大队”,后来名称沿用至现在就变为水平村,如今水平村是大朗荔枝林最茂密的地区之一,每年荔枝上市,前来水平村摘荔品荔的人数不胜数,村中还保留着两千多棵古荔枝树,犹如华盖,成为当地一道胜景。

水平村是种植荔枝的沃土,古荔枝林至今仍保存较好,是当地一道胜景。

【姓氏源流】

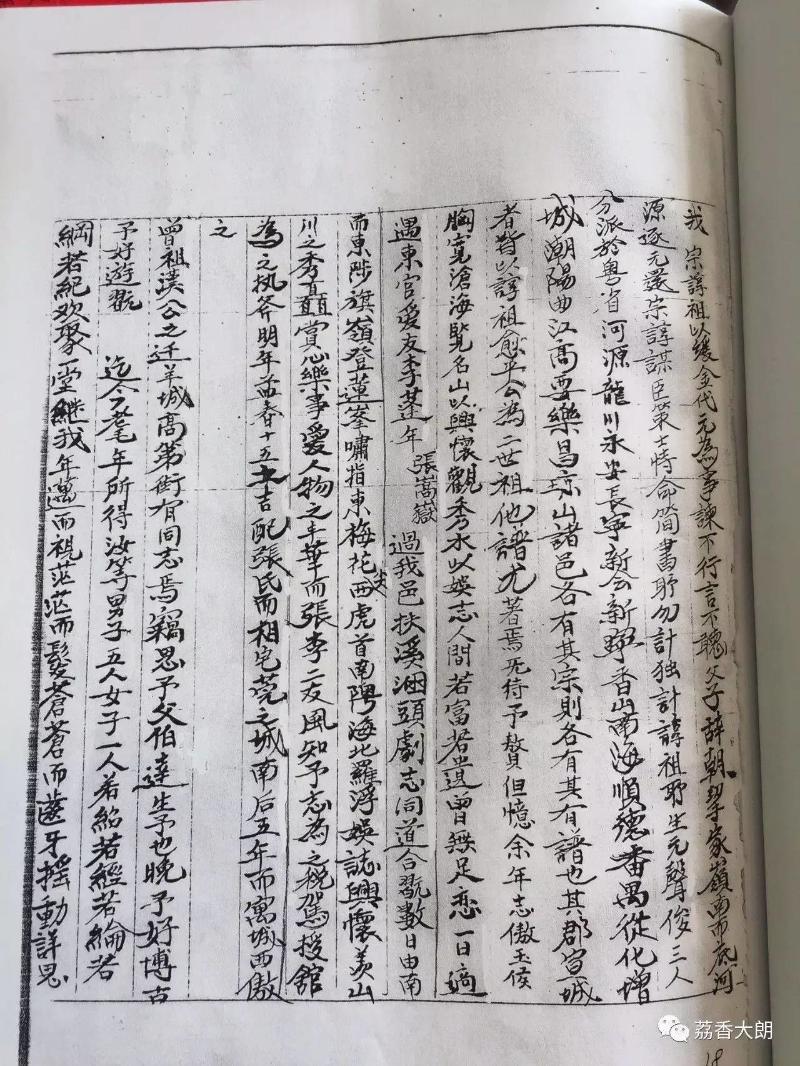

东莞现存关于邝氏的资料颇为缺乏,目前仅能找到东莞《邝氏族谱》两本残本与《邝氏世系图序》(出自明代陈琏所著的《琴轩集》)。

关于邝氏来莞的情况,综合两种《邝氏族谱》(实是同一宗支)的记载。邝氏一世祖名奎,称三七公。二世祖邝愈平为入粤始祖,至十世祖怀东祖邝俨,受到东莞好友李蓬年、张嵩岳的邀请,来到了东莞居住,并娶了东莞张氏的女儿为妻,定居在莞城城南,后来迁居到了城西。他的五个儿子若绍、若经、若纶、若纲、若纪迁居东莞各地,其中三子若纶公后人定居大松蓢(今大岭山大塘朗)、大朗松木山、(屏山)水口等地方。

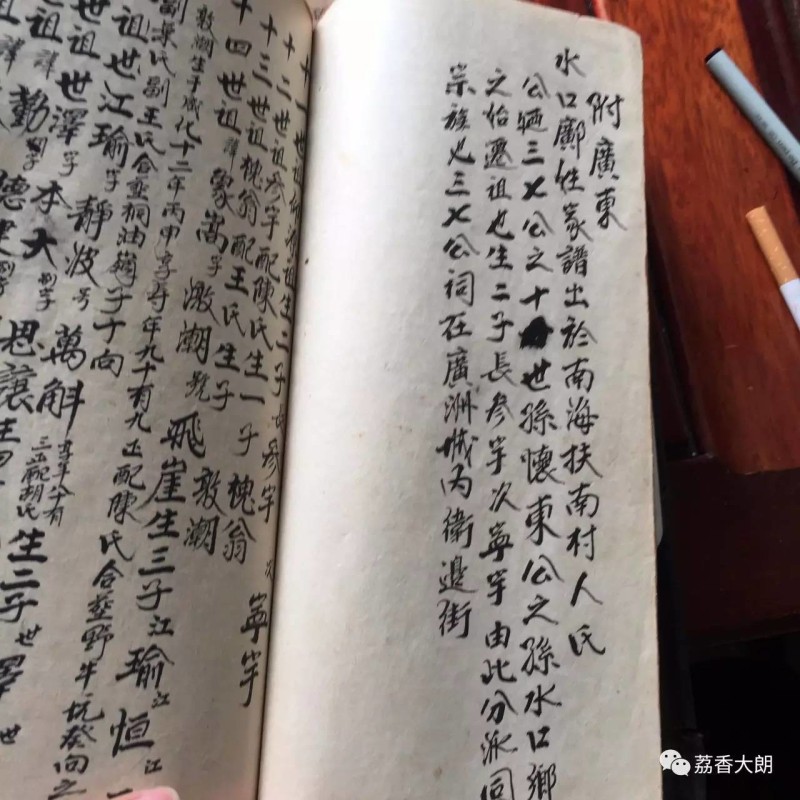

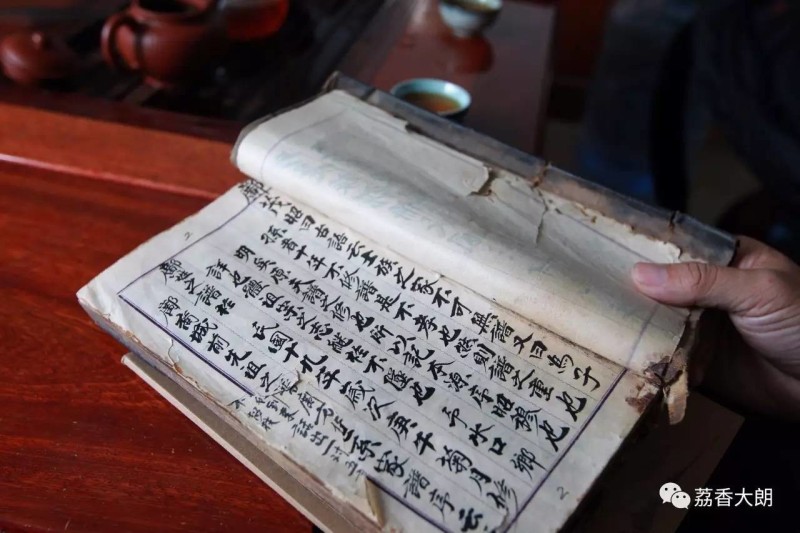

5月6日,我们在大朗水平村委会见到了《水口邝氏族谱》的持谱人邝达轩先生。据邝达轩介绍,这本老族谱是他的曾祖父邝裕容(字茂昭)在解放前亲笔抄写的。摆在面前的这本老谱抄本,是我们目前大朗所见到的品相较好内容最完整的一本。

在老谱扉页,其中有这样一行字:“此是族谱系民国三十一年交下,茂昭三十一年七月十一不幸。”后面一页还有:“茂昭曰:……予水口乡邝姓之谱于民国十九年庚午菊月修,邝裔城前先祖之谱……”水口即屏山水口村,是今天水平村的旧名。由此可以知道,这本《水口邝氏族谱》是邝茂昭于民国十九年(1930)重阳前后编修的,参考底本是邝氏十六世祖裔城公于明末崇祯年间所修《邝氏族谱》。邝茂昭于民国三十一年(1942)七月十一去世前将此谱交给子孙辈。

邝茂昭,广东邝氏二十七世祖,世居水口村,生于清光绪十年(1884),少年业儒,民国十九年(1930)曾在东莞办学堂,后因与当地军政界不和,回乡教馆,1931年(辛未)八月由广东省长陈济棠签署,东莞县长陈达材颁赠“儒武教师”称号。

水口乡邝氏世代耕读传家,这在《水口邝氏族谱》中屡有记载,不少子孙以业儒为要务,究其原因,乃是祖先绍领,家族传统使然。近代以来人才辈出,在革命年代涌现了以邝耀水为代表的革命前辈。20世纪90年代在亚运会上,该村的邝日忠获得男子皮划艇双人冠军。

【姓氏典故】

邝氏源出方姓

公元1128年,方姓第148 世祖方谆诞生,据清《河源县志》及《邝氏族谱》记载,方淳,字愈平,从小聪明过人,机智敏悟,勇于任事,年幼受五经,通大义,弱冠登第,为京城大尹,官至宋朝刑部尚书。

南宋孝宗乾道四年(1168年),方愈平长女方淑丽被册为宋孝宗皇妃,方愈平因受封宣城侯,食采宣城(今安徽省宣城市),御赐姓邝。愈平因而由姓方改为姓邝,本应为邝氏之始祖,但愈平念其本,尊其父方奎三七公为邝氏始祖,愈平公自己则为邝氏二世祖。从此,邝氏家族以邝为姓,世代相传。

南宋时期,经常遭金、元等外族入侵。朝廷大臣中,以宗泽、韩世宗、岳飞等一代文武忠臣,极力主战以抵御外敌侵犯。但以秦桧,韩侘胄等一派奸臣,力主议和投降。宋朝廷因奸臣秉政,内忧外患不断。邝愈平与其次子邝一声衡量时局,主张伐元。于宋宁宗嘉定九年(1216),向皇帝上“缓金伐元”疏。忠言逆旨,被谪辞朝,遂举家南迁。先在广东南雄石羊巷居住半载,再徙河源定居。南迁时邝愈平已是89高龄,堪受打击,到河源一载,便于宋嘉定十一年癸亥(1218)一月十九含愤而逝,享寿91岁。

邝氏入粤先祖

邝愈平生有三男二女,长子邝一元,生于1149年,诰赠朝议大夫,随父南迁,留居河源。次子邝一声,生于1155年。1180年登举人,1181年登进士,钦点传胪,袭封宣城侯,太子太保。

三子邝一俊,生于1157年,同年邝愈平膺任京城大尹,邝一俊在朝廷当锦衣卫,后随父南迁河源,再徙居南海大镇乡。

其中三世祖一声公为东莞邝氏先代祖,南宋末随父南迁,初居河源,再迁古冈州(今新会)潘村,生二子奎兴、奎照,其中次子奎照生四子仕成、仕衡、仕达、仕超,仕衡生四子文安、文忠、文信、文实;文信生三子南泽、南渭、南汉。

邝姓七世祖南汉公,原名南润,为文信公幼子,自小得父母疼爱,以至时年十八,不务正业,专以戏舞游玩为乐,交结朋党,其父欲逐除其出家门,于是南汉偷偷拿了母亲一些金银玉器和一部家谱副本,逃到广州高街心(今高第街)友人何一松家暂住,经过一段时间反思,南汉公后悔莫及,决定改过自新做人,勤恳工作,后来娶本街彭氏,生一子应庚。“抱养长成,教以诗书,颇知典籍”,当时恰好遇科举之年,邝应庚欲就试,其父南汉公拿出族谱以先祖之前事告诫儿子千万不可仕元,邝应庚听从,遂潜心教育两个儿子伯达、税达。

后来因三代同居,房舍逼狭,南汉公问两个孙子是愿意回一声祖古冈州(今新会)故居住还是往扶南(今属南海)一俊叔祖故居住,两孙愿意听从祖父安置,于是南汉公安排他们到扶南居住,每人分得白金三十两,铜钱五十贯,于元文宗至正二十四年甲辰十二月十五迁居扶南,伯达居溷头村,税达居点头村。(以上据《水口邝氏族谱》)

邝氏入莞始祖

扶南溷头九世祖伯达生一子俨,字望之,号怀东,为广东邝氏十世祖怀东祖。怀东祖生性旷达,对于富贵名利一无所恋。爱好游名山秀水,结交四方名士。一日,适遇东莞好友李蓬年、张嵩岳到扶南溷头来家中拜访,志同道合,游玩数日,又邀怀东祖到东莞游览,“东陟旗岭,登莲峰,啸指东梅花尖,西虎首,南粤海,北罗浮,娱志兴怀羡山川之秀矗赏心乐事,爱人物之丰华”受到东莞好友的邀请,来到了东莞“授馆”(教书),并娶了东莞张氏的女儿为妻,定居在莞城城南,后来迁居到了城西。(以上据《大松蓢邝氏族谱》)

水口(今水平)始祖若纶公

十一世祖若纶公是怀东祖的第三子,字太参,别字仰源,配黄氏,生二子,参宇,宁宇。生于永乐丙戍四年(1406)终于正统甲子九年(1444),享年39岁。若纶公是水口乡之始迁祖,迁居时间约在宣德年间(1426-1435),距今近600年。

姓氏故事

革命老区水口村和邝耀水

由于四周有群山环绕,加上是东莞大岭山至宝安的中点站,战略位置重要,1938年11月29日,东莞抗日模范壮丁队第一个交通站就在水口村建立起来,“达园”被大队长王作尧同志指定为站址,这个“达园”的主人便是水口村人邝耀水。

1919年12月邝耀水出生在大朗屏山水口村一个三代业儒的书香世家,但到邝耀水这代已经濒临破落。曾祖父邝联叨,清光绪十四年(戊子)参加科举,授八品修职郎。祖父郁昭,清光绪辛丑考取监生(1901年)。伯父镜常,清光绪甲辰考取(1904)秀才,翌年不幸病逝,年仅22岁。父亲达常,民国六年毕业于东莞中学,后东渡日本入早稻田大学攻读政治经济系,因满怀革命思想,1919年春回国与北平大学进步学生陈达材等同学参加“五四”运动,奔走于北京、广州之间,积劳成疾,在莞医治无效,于1919年9月病逝,终年26岁。

因此,邝耀水是遗腹子,父亲去世两个月后才出生。母亲因悲伤过度,影响胎育,邝耀水6岁才能走路,9岁启蒙。入读私塾三年,后因家贫辍学,在家放牛。1933年春,幸得母亲堂哥钟泽芳(归侨)眷顾,将他安排在自己宝安墟广生堂药店工作,负责切药材和煮饭等工作,傍晚空闲时到附近培兰小学读夜校,就这样半工半读至1936年上半年学完小学课程,获得毕业证书,其时17岁。

在培兰小学,他遇到了人生第一位良师,这就是教导主任钟寿祺。钟寿祺为寮步横坑人,原是莞中学生,中共地下党员,“二七”事变后被捕入狱,险些丧命,由于母亲营救才得出狱,为免母亲担惊受怕,暂时在培兰小学当教师。在培兰读夜校期间,邝耀水还认识了经常前来探望钟老师的一些朋友,其中一位叫吴祖荫,对他十分爱护,在生活和学习上给予帮助,使他在思想和文化知识提高很大,后来邝耀水才知道这位吴先生也是一位中共地下党员。正是这位吴祖荫先生在日后一步步将邝耀水培养成为一位革命队伍的新战士。

1937年,邝耀水加入中国共产党,正式投入革命工作。1938年11月20日,日军攻占东莞县城并挥师南下,东莞抗日模范壮丁队不断撤退,最后退到大朗水口村的东山庙附近。时任东莞抗日模范壮丁队队长王作尧宣布,东莞地下党第一交通站在东山庙附近正式建立,第一任站长正是邝耀水,站址就设在他的家里。从此,邝耀水开始了交通情报工作。随后,邝耀水一直追随王作尧将军参加抗日战争和解放战争,其中相当长一段时间从事情报、交通工作。邝耀水毁家报国,将自己分家所得的几十亩薄田用作革命所需,祖居“达园”曾经用作东莞第一个交通情报站,后来更作为广东人民抗日游击队第三大队秘密掩蔽点。里面曾住过曾生、王作尧、黄木芬等部队领导人,当时部队的军械物资也储放在内,伤员也在此疗养。

夜烧大涌敌桥英勇负伤

1939年4月王作尧领导的部队取得国民党的合法番号,改编为第四战区第四纵队直辖第二游击大队(简称第二大队),王作尧任大队长。1939年8月,第二大队主动袭击大涌、沙河、沙井等日军据点,使日军从南头至深圳的陆路交通要道陷于瘫痪。其中,火烧南头大涌桥,是邝耀水革命生涯里难忘的一次经历。

邝耀水记得,大涌桥的两个桥头,日军建了固定的水泥钢筋堡垒,每个堡垒有15个日军,24小时把守着大涌桥,保障补给物资必经之道的安全。大涌桥下,流淌着大沙河,每当到了夏季,大沙河河水泛滥,河面可达50多米宽。8月20日,水涨,邝耀水一行10人潜入大沙河中。10名队员身上除了烧桥的煤油,携带的武器只有左轮手枪或者驳壳枪,若一旦与日军交战必死无疑。

深夜12点,邝耀水等人从大沙河逆流而上,到达目标地点。趁着夜色掩护,游击队把旧棉被撕开,用麻绳将棉花死死地缠到做桥墩的杉木上,而后泼上煤油,把棉花都浸透。这时,队长黄木芬一声令下“放火”,几十个火头一起燃烧起来。没等桥头堡垒的日军反应过来,游击队已往大沙河上游撤退。

游击队往上游潜了近500米,驻扎在大涌村的日军迅速把河堤包围,并在上游岸边设了临时机关枪阵地。前有追兵,后无退路,黄木芬带领的小队面临极大的危险。随后,他命令所有队员掏出手榴弹,拔开安全盖,继续向前。潜到距离敌军机关枪阵地约10米左右,黄木芬把手一挥,手榴弹一齐掷向日军机关枪阵地。敌方顿时方寸大乱,邝耀水带领小队冲了上岸,向上游小山方向撤退。

日军继续追击。邝耀水还清楚地记得,日军在身后用机关枪扫射,子弹就在耳际嗖嗖地擦过。这次任务,小队牺牲了3个人,邝耀水也在这次任务中受了腿伤。

1949年后,邝耀水脱下军装,在家乡参加建设,在各个时期发挥了重要贡献。特别是在稳定经济民生,恢复生产,以及50年代主管水利具体工作期间,开挖东莞运河,建成松木山水库、同沙水库等水利工程,为东莞的农业生产作出了极大贡献。邝耀水在中国共产党成立90周年时荣获“东莞最具影响力优秀共产党员”荣誉称号,并于2015年荣获中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。如今98岁高龄,仍坚持在塘厦镇关工委上班半天,继续贡献余热。

往期链接

大朗陈氏1 2 3 大朗叶氏1 2 大朗刘氏

大朗张氏 大朗梁氏 大朗钟氏

大朗李氏 大朗吴氏 大朗邓氏

大朗彭氏 大朗黄氏 大朗黎氏

大朗周氏 大朗谢氏 大朗蔡氏

大朗单氏 大朗罗氏 大朗傅氏

大朗卢氏

— 終 —

来源:吴沃根、大朗周刊 叶惠涛

编辑:虫子

快来抢沙发

快来抢沙发