这位老人“1600多岁”了,背后的故事大部分人都不知道!

说起番禺南村,你第一时间会想到什么?繁华的万博商圈和海印又一城?历史悠久的余荫山房?今天上知天文,下知地理的小番就带大家游一游南村,深挖其中的文化根源!

话不多说,先来看个视频

广州电视台“今天我上线”栏目走进南村,探索南村更多“秘密”

村名

不同村有着不同的来历

南村为什么叫南村?南村的其他村落又因何而得名?

【南村】

南村旧名南山村,因傍“南山”而名,清代已简称南村。南村镇因治所设于南村而名。

【罗边村】

曾名“萝山村”,约在南宋期间开村,罗姓人占80%。

【板桥村】

宋代建村。因村旁有木板桥,故名。

【市头村】

别名周南,宋代车氏建村。由于当地水路交通方便,逐渐形成集市而得名。

【梅山村】

唐末建村。因处蓼水之上故名上坑。又因村旁堤坝多植梅树,故改名梅山。

【坑头村】

东晋建村。因地处南流入海之山溪(俗称水坑)源头而得名。

【樟边村】

元代张养浩到此建村。村边有株8人合抱的大樟树,故名。

【江南村】

原名岗南,唐代大石李氏迁此建村,因村处在二镇岗之南麓,故名岗南。20世纪30年代取其谐音“江南”。

【里仁洞村】

村名有勉励各姓团结仁爱之意,村处盆地,有观天如洞之感,故称村为“洞”。

【塘埗西村】

简名塘西,原塘埗村衍生的自然村, 居塘埗村之西,故名。宋末建村。

【塘步东村】

简名塘东,原塘埗村衍生的自然村,因居塘埗之东,故名。宋末建村。

【官堂村】

别名官溪,晋时欧姓建村,村址被三座小山岗环绕,俗称“三老岗”,三老为官,山中有溪,故名“官溪”。宋代,小溪改成鱼塘,故易名“官塘”,后取其谐音名“官堂”。

【员岗村】

唐末时,郑姓建村,因村旁山岗外形浑圆,故名圆岗,后简化为“员岗”。

【新基村】

清代建村。因村址在新筑堤基附近,故名。

【陈边村】

五代时由郭氏建村。村旁雷峰山有海云寺,又名金瓯寺,有村名“金瓯村”,后来水坑村的陈姓村民迁来,改村名为“陈边”。

【南草堂村】

原名草堂。宋代林姓居民自福建省福清县迁此建村,效法古人自谦卑陋,把山野间的住所称“草堂”,故名。后来为避免与化龙镇的草堂村重名,于1982年更名为南草堂。

姓氏

南村以什么姓氏居多呢?

邬、罗、黎、蒋等各姓氏先以蓼涌下游的高地为基础,分别定居,然后向外扩展,最后连接整合成一个整体的过程

邬大昕,字东启。其父邬崔,于宋治平年间(1064~1067年)自南昌度庚岭入粤,迁居南雄。大听“游学河源,因家焉。登政和二年(1112年)进士,任广州佥判”。任内开凿鹿步沼(今广州黄埔区庙头乡附近),“延袤十余里,阔十丈”。“舟行安利,人皆德之”。

“寓广之白莲池,常携筇放游于药洲之滨,九曜石有乾道三年(1166年)公之题字”。大昕五世孙邬鼐,字合辅,号公相。“咸淳七年(1271年),饥。公出私粟施赈,存活甚多。有司请给冠带,征为宣义郎”。景炎二年(1277年),元兵攻入广州,干戈屡起,乃“避居番禺洲南、卜居银竹岗之阳”,“是为我族卜居南村之始”(据《南村邬氏家谱》整理)。

《礼园黎氏族谱,陈琏序》:“番禺多著姓,黎其一也。厥先姑苏人,自剌史公仕唐,宦游岭南,因家居南雄珠玑巷。历宋,至讳念泗者,崇宁间(1102~1106年)举贤良,拜侍御史,南渡入广,始居番禺之礼园(今新造镇崇德村)。又据《礼园黎氏族谱》载:“值寇逼南雄,衣冠之士多避地于粤,公遂居番禺之礼园乡”。“子士勤,处士。早岁侍父入广东。生子时举。时举生叔永,由郡庠生登理宗淳祜二年壬寅(1242年)进士,授浙东提举,历福建提刑按察使副使。此宋南渡初入粤者”。礼园有“九坊”。今新造镇崇德、南约北约等村黎姓人,皆其后裔。

《板桥黎氏族谱》:“一世祖景成,讳观光。宋进士,任广东南雄府知府。二世祖京相,任广西永福县知县,居省城丛桂坊(今广州荔湾区丛桂路)。三世祖启桢,南海邑庠。四世祖将伯,处士。五世祖讳承箕,字绍裘。生三子:长汝汶,字巨川;次汝淇,字汇川;三汝淮,字腾川。六世祖巨川迁居紫坭乡。生三子:长名震,居紫坭;次名需,迁居番禺板桥乡;三名鼎,迁居顺德槎涌乡(市桥东涌房由槎涌黎本盛、太婆徐氏分支,即槎涌房梅峰公之后)。七世祖震,字升之。生六子:长名南现,宋解元,居紫坭;次名南宝,迁居汀溪(沙头汀沙);三名南珍,宋进士,娶沙湾陈姓女,因有奁田,居住沙湾”。板桥《始祖墓碑记》:“始祖(即黎需)自宋建炎四年(1130年),来籍番禺,卜于板桥村打望岗之下居焉”。

据《豫章罗氏源流考》载:“南雄始祖系宝兆。今《广东冈州莨底谱》载‘应兆’,乃年远谱烂误写。珠玑开传七代,至四十四世孙讳贵,别字天爵,号琴轩。南雄府学廪生,赠吏部尚书。于高宗始兴元年辛亥(1131年)正月十六日在珠玑巷起程,侣戚属九十七家、三十八姓(《谢氏族谱》作三十三姓),携妻带子,三月十五日才到冈州,今广东广州府新会莨底乡也。公配金氏恭人,生九子,共四十七孙”。民国辛已(1941年)《豫章家谱》载:罗贵次子慎之(二房)“饫子名恒,字伯常。生子名可大。可大生希圣。希圣有四子:长子存仁,居市头。次子存义,居罗边。三子存礼,居东莞。四子存智,居罗边”。“八子绍之(八房),字定用,号宋南,花号‘浪荡生’,生于高宗绍兴九年己未(1139年),官授承务郎,徙居番禺傍江,配妣张氏宜人,生四子:长子芝,居傍江;次子兰,居南沙;三子蓉,居九江;四子茂,居高明。

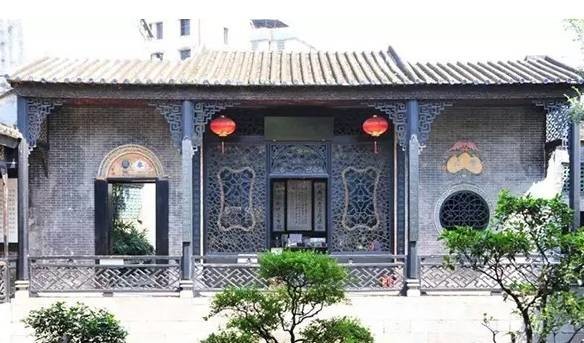

余荫山房

清代广东四大名园之一

余荫山房,又名余荫园,位于广州市番禺区南村镇罗边村北大街。始建于清同治六年(1867),至同治十年(1871)建成,占地面积1598平方米,与顺德的清晖园、东莞的可园、佛山的梁园并称粤中四大园林,而余荫山房是其中保存最好的。

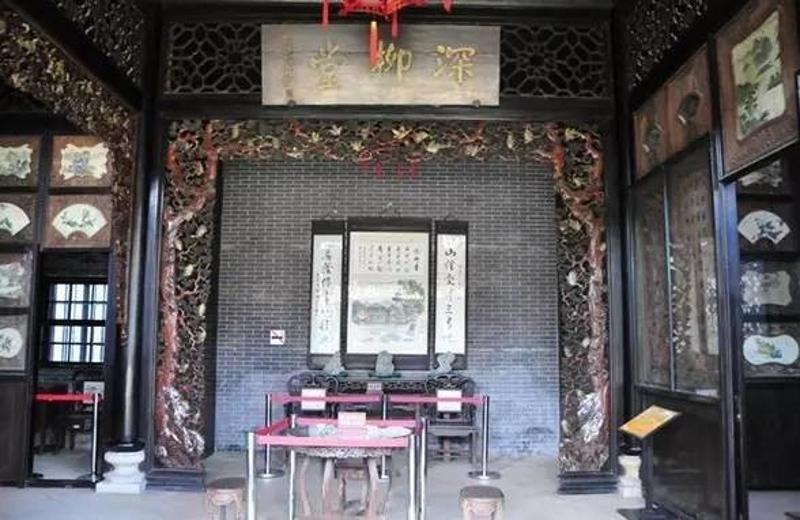

深柳堂

深柳堂:“闲门向山路,深柳读书堂”。深柳堂是该园木刻工艺和书法绘画最集中的表现地,作为主厅,是园主用以会客的场所。几根柱子承重的典型木架构构架,门前上方挂着“大雅舍宏”的横匾,两壁中间是精美的满洲窗,下面是有着造型精美的木墙,上面是便于通风造型优美的门眉,廊上柱子上是雀替额坊,顶部是造型轻快的天花。

临池别馆

临池别馆:余荫山房内的书房,环境清静素雅,其前方为一方形水池,古人以墨砚为“池”,蘸砚挥毫称为“临池”,既形容此处建筑临水而建,也指此处为园主人即席挥毫的书房。临池别馆造型简洁,墙两边是精美的满州窗,右边还有个圆形的满洲窗。所有的额坊、雀替、满州窗等,用的都是墨色,尽管没有深柳堂那么多的装饰摆设,但是这里充满了浓浓的书香气氛,令人不知不觉定下心来,慢慢体会当时园主在此专心吟诗作画的画面。

卧瓢庐满洲窗

卧瓢庐:是园主人专为宾友憩息而设的小庐舍。庐中陈设简朴,窗户设计别开生面,后面是一排百叶窗,具有通风采光的功能,前面一排嵌有蓝白相间的玻璃满洲窗,透过蓝色玻璃的重叠变换,可以一窗之内把南方难得一见的“千里冰封”和“香山红叶”的景象同现眼前。

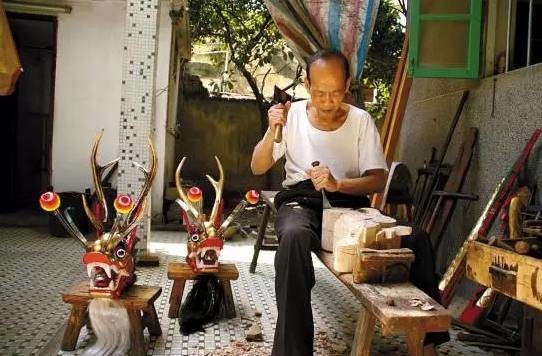

梁镇洪

龙头雕刻艺术家

龙,是神话传说里的神兽,能兴云吐雾,掌控水火,可是你知道吗?在南村,就有龙。没错,我说的正是龙头师傅梁镇洪雕刻的龙头。

姓名:梁镇洪(人称洪叔)

简介:

闻名遐迩的“龙头制作大师”——雕刻制作龙舟头、尾的人。南方龙舟头、尾都是可拆卸的独立部件,平时拆下在宗祠、庙宇供奉,端阳前才“请”出来装嵌在已出水的龙舟身上。

梁镇洪师傅做这个手艺已有58个年头,雕刻过的龙头有1000余个。现在,不仅广东地区的客人请洪叔制作龙船头,韶关、江西、安徽都有人专门委托洪叔制作。委托洪叔制作龙船头的,除了龙船师傅外,还有很多普通居民,他们觉得洪叔制作的龙船头栩栩如生,放置在家里能够镇宅。

舞龙醒狮

会动的神兽

番禺被称为广东的龙狮之乡,市头的醒狮队和舞龙队是南村的名片之一。

锣鼓一响,猛狮过江,时而匍匐凝望,时而飞扑呐喊,狮子神韵生动传神,飞龙在天,喜气洋洋。顿时风起云涌,顿时电闪雷鸣,掌四时风云,控晴雨变化,舞狮中国民古代民间祈福的习俗,它因吉祥、喜庆的象征受到群众广泛的欢迎。如今的龙狮精神演化为强身健体,道喜庆贺。市头小学开设舞龙舞狮课程已经有好几年了,培养出了许许多多龙狮文化的传人。

南村镇文化中心

让艺术融入生活

2005年,南村文化中心落成投入使用,总耗资3500多万元,占地面积23890.5平方米,建筑面积12380平方米。文化中心功能齐全,由影剧院、展览厅、功能室区域三大部分构成。

南村文化中心连续三届被评为广东省特级文化站,同时获得“广东省百佳文化站”、“广州市街坊最喜爱的文化站”、“首批广州市非遗传承基地”等多项称号,成为广州地区最具规模的镇级文化中心之一。

快来抢沙发

快来抢沙发