高校大调研⑥|两年获批83项专利,香港中文大学想和珠三角合作再造大疆传奇!

“大学站,到了”,香港东铁线的报站声响起时,记者正透过车厢的玻璃向外张望,试图寻找香港中文大学的校门,却始终没有找到。

走出大学站的出口,就直接进入了香港中文大学的校区内。与香港其他高校不同,香港中文大学地处新界北的郊区,校园依山而建,附近极少住宅区,也没有商圈,这就意味着,在这一个地铁站上落的,十有八九都是香港中文大学的师生——他们要想从这儿出去,就得搭乘免费的校园巴士,从不同的海拔高度来到山脚下的地铁站。然而,在这样一个看起来“与世隔绝”的地方,2015-2016年间就有83项专利获批,知识产权收入高达3870万港元。

香港被称为“东方明珠”,创造了无数经济奇迹,但也在近年被诟病城市产业发展中科技创新乏力。一方面,香港的科技行业远不如金融、服务等支柱行业,另一方面,香港的高校中依然诞生了大疆这样的创新创业团队。香港的大学的科研能力究竟如何?产学研有哪些先进做法?大学创新与城市发展如何互补?它们如何与珠三角发达的制造业结合再造大疆传奇?带着这些问题,南方报业科交会全媒体报道小组来到了香港中文大学。

香港地区高校科研成果转化开始的时间更早,在香港中文大学,更是早在20年前就诞生了第一个成功吸引社会资本投资的科研项目,近年来该校设立了“知识转移计划基金”,过去两年中,共有109007人次成为了这项基金的受益者,科研与产业化的通道已经打通,从学校通往社会的边界也正在淡化。

还有几天,香港中文大学研究及知识转移服务处主任何居理就将带领21个科研团队参加此次科交会,远远超出主办方要求的数量,并且主要是生物科技和医疗有关的项目,他希望通过科交会可以找到港中大同本地生物医药企业合作的机会。实际上,整个香港科研力量都正在寻求和珠三角更多的合作。

大学“入市”,产学研如何参与社会共建

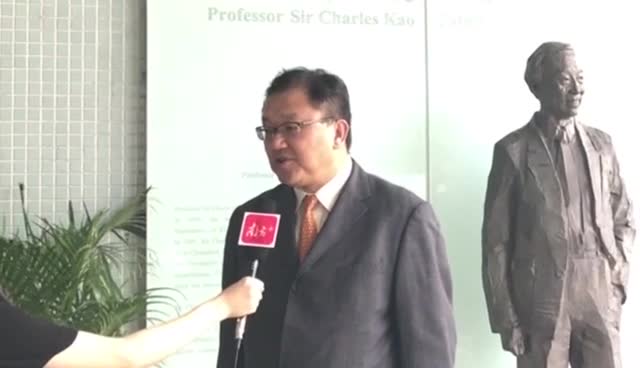

与报道小组见面时,黄锦辉已经系好了领带,穿着整洁的西装——采访结束后,他还要赶往港岛区主讲一场讲座,作为香港中文大学工程学院副院长、系统工程与工程管理学系教授,频繁的学术交流活动是他的日常工作。此外,黄锦辉还兼任香港中文大学创新科技中心主任,主导着学校里教授、学生的创新创业和科研转化活动。几多天后,他将与香港中文大学研究及知识转移服务处一起,带领学校的科研团队到广东惠州参加首届中国高校科技成果交易会(以下简称“科交会”)。

和很多理工科教授不同,黄锦辉的科研活动并没有局限于实验室和论文纸,这与他的个人经历有关——在香港中文大学任教前,他曾先后在苏格兰的Unisys公司和德国的ECRC公司工作。来到香港中文大学,黄锦辉开启了科研成果产业化的先河——早在1992年,黄锦辉就带领他的科研团队研发了“慧科搜索”(Wiser),最初这只是香港中文大学的一个学术研究项目,用以采集网络信息作内容管理,最大的亮点是实现了汉化,可以使用繁体中文搜索并抓取中文网页的内容。

项目启动之初,学校为他们提供了一笔科研项目基金。在不断优化慧科搜索技术的同时,黄锦辉开始思索商业化的可能,当时,对于这一科研项目来说,商业化在某种程度上是一条不得不走的路径——事实上,黄锦辉最初并不打算把这个项目变成一种市场行为,引进西方的搜索技术并汉化,是为了满足华语地区学者科研的需要。然而,技术优化需要耗费巨大的成本,学校提供的科研项目基金很快用完了,团队里的学生成员提出要依靠团队的力量把项目做下去,“于是只好去卖产品”。

第一个意向客户是一家本地医院,黄锦辉回忆道,当时为了引起医院客户的兴趣,他们特意把搜索器做了“个人化”,向医院演示了这一技术可以如何抓取并管理与医院相关的资讯,“他们看了很开心,走了,但很可惜再也没有回头”。第二批意向客户是学校,相同的情况还是发生了。

项目的商业化陷入了胶着,黄锦辉决定把创业方向转向新闻业,在90年代,这是对信息搜索和整合需求最强烈的行业。1998年,黄锦辉和他的团队成员自筹了13万港元作为启动基金,成立了慧科讯业(以下简称“慧科”),推出第一代的 WiseNews,这是全球首个中文新闻检索引擎,当时向慧科提供转载授权的媒体伙伴已达 20 个,数据库内容已相当充实。

不久后,黄锦辉说服校方投入了相同的金额,成为公司股东,高校和企业的这种合作模式,在当时还十分罕见。这让慧科在商业化的道路上站稳了脚跟。

有了学校提供的资金和硬件支持作为根基,稳步发展的慧科引起了社会资本的关注。1999年9月,美国国际著名创业资金管理机构华登国际投资集团(Walden Technology)给慧科投资了100万港元。2000年4月,慧科又得到了另一家风投公司高达500万港元的投资。由此,慧科成了香港中文大学第一个吸引到风险投资的商业化科研项目。

从创业之初至今已有20多年,黄锦辉在香港中文大学主导和参与的科研成果转化项目不在少数,他始终认为,科研成果转化是连接大学和社会的主要通道,通过科研成果的实际应用,才能彰显大学的社会效益,“除了教育、研究、社会服务这些传统的高校功能定位,我想,大学的第4个定位应该是追求社会影响力,就香港中文大学而言,我们同样重视的是,大学如何参与社会共建”,黄锦辉说。

大学“营销”:做科研团队对接商业社会的“中介”

至今,黄锦辉仍是慧科最大的个人股东,他告诉记者,慧科的早期产品“慧科新闻搜索研究数据库”已经在中国内地、台湾和港澳地区的高校和新闻界广泛应用,通过该数据库可以一站式搜索1000多种平面媒体和3000余种网站新闻,可以满足用户对新闻的搜索和浏览、传播分析、案例研究等需求。同时,慧科也已经发展成为全球最大的大中华新闻信息数据库服务商——媒体来源已逾 1,600 个,数据库储存量达1.5亿篇文章,并且以每日 20 万篇的幅度增长,为各行各业提供一站式的信息服务和多元化的解决方案,拥有约1500名员工,除了香港的总部外,还在北京、南京、上海、深圳、澳门和台北设立了办事处。

作为一个诞生于90年代的科研项目,既缺乏政策扶持,又缺乏资金支持,慧科的商业化程度能达到如此水平实属不易,如今,这样的艰难创业故事在香港中文大学已然成为历史。2014年,香港中文大学知识转移处和研究事务处合并成为“研究及知识转移服务处(ORKTS)”,“为中大研究人员提供支援、开拓和知识转移,并协助大学的重大规划”, 研究及知识转移服务处主任何居理告诉记者,服务处实际上是一个中介机构,负责代理科研项目的专利申请,并且与社会上的企事业单位对接,以实现项目的商业化,“可以说我们做的就是‘Marketing’(市场推广)的工作”,何居理说。

在黄锦辉看来,香港中文大学的科研项目有着很强的商业化潜能,但校内很多科研团队做了项目以后,不知道如何转化,也不懂得知识产权保护,“学生顾着上课和考试,很多项目对他们来说只是功课,他们也没有那么多的时间和精力去想怎么转化”,这时,ORKTS就要负起责任,帮助教授和学生团队申请专利,以保障他们科研成果的知识产权,并尝试与产业和商业对接。

然而,令黄锦辉感到遗憾的是,香港中文大学的教师们对于做项目显得有些冷淡,这成了学校科研成果转化最大的瓶颈。与内地高校类似,香港教育机制评定一个教师的标准仍然是论文数量和学术活动,“很多老师在写文章中就能获得职业满足感,他们不会有冲动去做项目,这是一种文化差异”,黄锦辉分析道,在学术环境中造就的文化人思维,让教师们对于在商业化的市场环境所要面临的细枝末节和风险挑战很是抗拒。另一个重要的原因是,香港高校教师收入水平较高,因为“不缺钱”,面对科研项目,大多数学者只希望完成项目并撰写研究报告或论文,不会考虑进一步的商业化。

面对这种情况,香港中文大学开始把学生动员到科研成果转化的链条上来。2018年,该校将推出香港地区第一个创业教育的辅修课程,提供跨领域、跨学科的创业理念教育,可接收50名学生。“创业教育并不是要将学校变成职业训练学校”, 黄锦辉说,创业教育的本质仍然是教育,教给学生的应该是创业精神、创业文化、商业道德和社会责任。在他看来,无论是公益性质还是商业性质,科研转化的最终目的应是为社会做出贡献。

作为ORKTS的主要负责人,何居理将带领科研团队参加此次科交会,“这次我们带了21个团队,远远超出主办方要求的数量,主要是生物科技和医疗有关的项目”,他告诉记者,香港中文大学作为香港八大高校中设立了医学院的2所高校之一,生物和医药领域是科研项目主力,而在ORKTS负责管理的专利中,医药相关领域的专利更是高达70%,目前,香港中文大学重点发展的科研项目正是“手术机器人”。

ORKTS已有孵化项目落户内地。2016年,最初在香港中文大学ORKTS孵化中心诞生的未来机器人项目落户广东佛山,主要产品是工业用途的无人驾驶车,可以做到不需要传统的路轨,根据摄录器图像实现无人化运输,目前,这一产品已经在佛山和东莞的工厂得到应用。

大学“离场”:更多科研成果将寻求珠三角合作

在香港中文大学,学校是所有科研项目知识产权的最终归属者,也就是说,所有在校内申请和开展的科研项目,其成果和知识产权都属于香港中文大学。黄锦辉介绍道,这并不代表学校垄断了科研成果的交易和收益,一旦项目能够转化并开始产生盈利,盈利所得将由校方与研究团队分成,“大概的比例是75%(校方)和25%(研究团队)”。

不过,分成的比例并不是固定不变的。黄锦辉告诉记者,学校鼓励科研团队出资购买项目,根据出资比例重新确认股权,而且只要付出足够的资金,科研团队可以把项目从学校“买断”,实现盈亏自负,“在项目的所有权方面,中文大学给了科研人员足够的自由度,从75%到0,逐渐实现大学的离场”。

在黄锦辉看来,在科研成果转化的过程中,香港中文大学扮演的是一家知识产权交易公司的角色,“学校受公司法和知识产权法的约束,与科研团队签订租约,提供科研所需的场所和物料,并从科研成果中获利”,目前看来,这一规则的运行是顺利而行之有效的——根据香港中文大学研究及知识转移服务处的统计,该校2015年-2016年获批的专利数量为83个,知识产权收入高达3870万港元。

近年来,不少科技项目在香港高校孵化并迅速成长为行业翘楚。从事无人机业务的大疆创新即是其中的典例。大疆原是创办人汪滔在香港科技大学在校期间的项目,其后,他在深圳创办了大疆。通过创造消费级无人机新市场,这家公司2016年产值突破100亿元,占据全球约80%市场份额,在短短8年内产值增长了1万倍。

香港研发成果为周边地区的创新科技做嫁衣,这并非首例。香港科技大学十多年前曾研发微型电子显示器,研发团队遍寻生产合作伙伴而不获,最后把技术转让给台湾企业,后者为Google生产Google Glass(谷歌眼镜),香港研发成果因此变身为台湾品牌。

3年前,世界经济论坛发表的《2013-2014年度世界竞争力年报》显示,尽管香港在全球竞争指数整体排名第七,但在企业的创新科技投资及大学与产业科研合作的排名,香港均在25名以外。当时,香港整体研发投入占GDP的比例低至0.73%,甚至低于非洲国家肯尼亚(0.98%)。

面对这一困局,近年来香港采取了一系列积极的应对措施。2015年11月20日,香港特区政府创新及科技局(以下简称“创科局”)成立,“香港的优势在于聚集全世界最优秀的科研机构项目,包括吸引海外和内地的世界级科研中心聚集香港,这些精英聚集后会发挥很好的协同效应”,创科局局长杨伟雄指出,香港政府正在加大对高校科研机构的科技创新投入力度,这为香港中文大学的科研成果转化提供了“加速器”——“18个月前(指创科局成立前),学生做的都是上游的基础研究;18个月后,由于政府规划有意帮助学生做一些可以转化的中下游研究,ORKTS也活跃起来了,成立了孵化中心”,何居理告诉记者,现在香港中文大学每年都会组织一次创业比赛,鼓励学生通过孵化中心推出市场化项目。

作为科研高地,香港正在寻求科研力量在更大范围内的应用,正如杨伟雄在公开讲话中所述,如今珠三角的生产实力大幅提升,除可以邀请内地科研机构到港外,在真正要做大型生产的时候也需要与内地合作。事实上,此次科交会正是香港中文大学科研团队在内地谋求产业化的缩影,“听说华大基因已经落户惠州,相信通过这次科交会,我们可以找到同本地生物医药企业合作的机会”,黄锦辉说。

【策划】陶然 曲广宁

【撰文】廖钰娴

【摄像】黄珊

【后期】梁维春

【统筹】曲广宁 刘光明宝 周欢

【新媒体统筹】卢慧

快来抢沙发

快来抢沙发