在深圳只有2个人在做的冷门工作究竟什么样?专访古籍修复师李璟

“古籍修复师这份冷门工作,目前在深圳只有两个人在做。对于这座年轻的城市来说,这份古老的工作十分新鲜,并给年轻人带来“纸寿千年”的体验”。

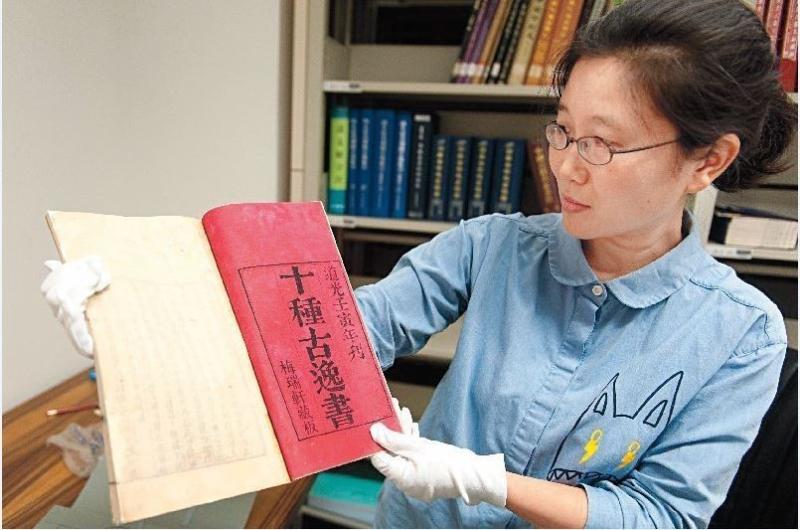

戴着白手套,手持镊子,李璟立于修复台前,像个一丝不苟的医生,然而她的病人不是人,她是在为一部部珍藏的古籍“动手术”。

古籍修复师这份冷门工作,目前在深圳只有两个人在做。对于这座年轻的城市来说,这份古老的工作十分新鲜,并给年轻人带来“纸寿千年”的体验。

修书更是修心

深圳图书馆的李璟是当地仅有的两名古籍修复师其中一名,这份工作仿佛为她打开了时空的穿越之门。给一页纸补洞就需坐上两个多小时,沉浸于中,她更深刻体悟到古人敬惜字纸的精神。

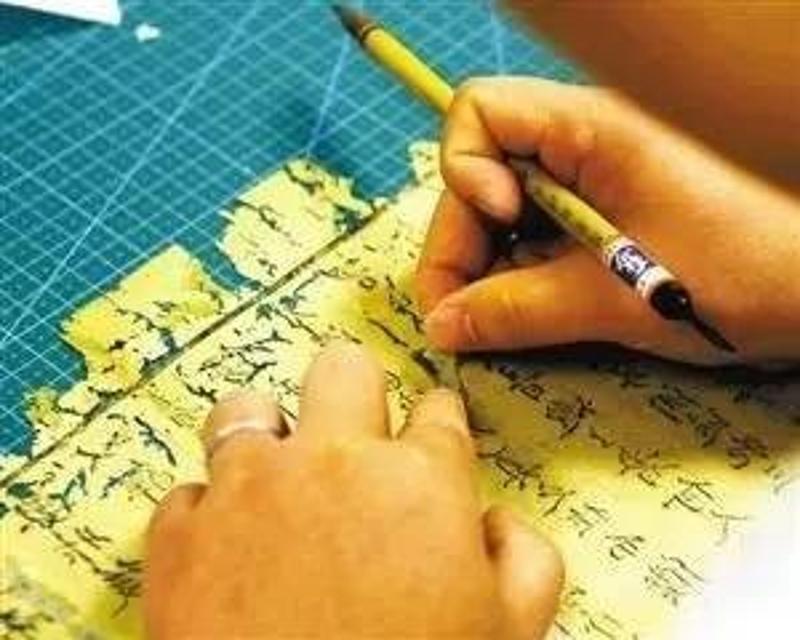

用镊子细细刮去书虫分泌物,洗纸、涂糨糊,用相近的纸填补鼠啮破洞……当李璟在不到20平方米的古籍修复室埋头修补虫洞时,时间仿佛刹那间停滞了。在李璟看来,古籍修复间就是她的手术室,古籍就是她的病人。“一天修一叶(古籍中一叶纸沿中线对折,成正反两面),甚至几天修一叶。修复动作不可逆,每一步都要缜密思考,不恰当的操作会对古籍造成二次伤害。”她说。

蠹虫啃起书来弯弯曲曲,看上去一页纸只有几个洞,但是打开反光板就会发现细细密密的小洞堆在一起,一天下来一页纸都补不完。

补洞只是其中一个看上去比较直观的修复环节。修复时用一支毛笔、一碗糨糊,看似简单,可讲究不少。“需要浆性温和、稳定性好而且具有操作的可逆性,修复材料需要天然不含化学成分。”李璟介绍。

李璟修补一页纸,需要两个多小时,一天下来,最多修复一叶也就是四页纸。“目前珍贵的古籍我还不敢修,需要请教省图书馆的老师。”她说。

揭页、修补、压平、修剪、装订这一系列的工序,每道都不能马虎,一天时间完成不了。修补完的书页,需要压平处理。在书页上喷水,放在吸水纸内压平,等书页干燥、压平整之后再拿出来折页,修剪书页上多余的补纸。修剪完后,在装订前需将所有书页进行压平处理。压平处理后的书页被复原装订成册。装订过程包括搓纸捻钉、理齐、打眼、穿纸捻钉。

“搓纸捻钉是手工活,搓出来的钉头要硬硬的,里面是空心的。理齐、打眼需对准古籍原来留下来的钉孔,不能有丝毫误差,否则会对古籍造成新的损害。”李璟解释说,搓纸捻钉可以长久不坏,即使钉书的线断了,书页也不会散。

“这是异常繁杂精细的手活,需要放空一切杂念,心不静、毛躁根本做不了。”深圳图书馆参考部主任张森说,“这份工作需要性格沉稳细心,还要耐得住寂寞,坐得住‘冷板凳’。” 这份工作坚守十分不易,唯有一颗沉得下去的心,才能唤醒沉睡的珍宝。

和时间慢慢赛跑

尽管看上去从容淡定,但是几年前刚学着进行古籍修复时,李璟说自己的手都是抖的。2014年她才真正开始动手修复古籍,而此时距离她2009年到国家、省级图书馆参加相关培训已经过去了5年。

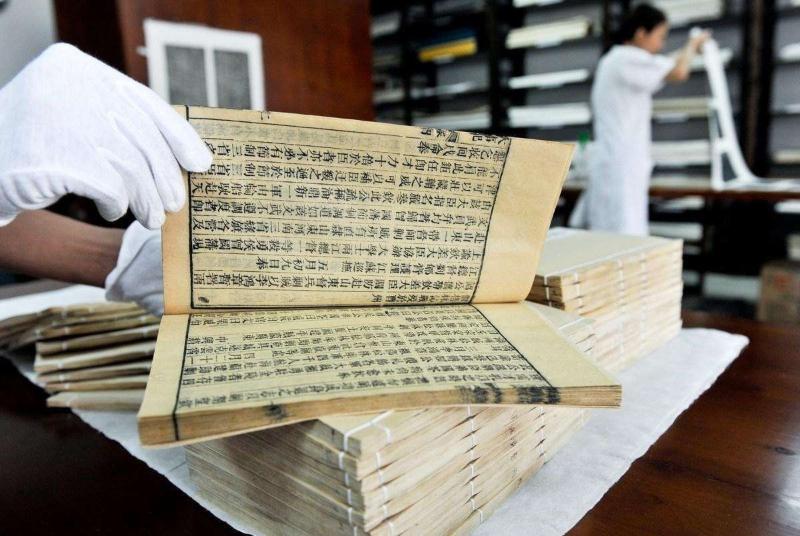

深圳图书馆现藏有古籍297种,绝大部分为清代古籍,少量为明代古籍。其中绝大部分为1985年四川名医张太无家人捐赠的私人古籍珍藏。以种类而言,多集中在子部,其中尤以医家类居多,达到128种。目前深圳图书馆有4部古籍入选第三批国家级珍贵古籍。绝大部分珍贵古籍,均用樟木柜保存以防虫蛀。讲起这批书到深圳图书馆的过程,李璟非常感慨。“这些书从北京到四川再到深圳,颠沛流离,非常不容易。”李璟说。

2012年对于这批沉睡的古籍来说是一个转折点。当时深圳图书馆首次进行大规模古籍摸底清点,形成深圳图书馆古籍名录,以进行古籍分类保护。古籍修复室2014年成立以后,不同级别的古籍才真正接受抢救性修复,这时已离这批书到深圳图书馆快30年时间了。

修复古籍,就是“救命”,先修复破损最厉害的。如果修复不及时,再过五年十年整本书就会烂掉。张森告诉记者,如果书籍“病入膏肓”就继续保存,因为旧迹也是一种历史的沉淀。

“在深圳,修复古籍的工作目前只有我们馆在做。”李璟说。古籍修复师缺乏在全国都很普遍,虽然深圳图书馆馆藏古籍不是太多,但如果只有她和同事两人做这项工作,馆藏图书几百年也修不完。

与深圳的大部分工作不同的是,这份工作不赶时间,不讲究效率。李璟说,如果补洞补得不仔细可能很快又有虫蛀,影响书籍保存时间。“补书,如果想要提高效率,就要在下面托一张纸。”李璟说,但这样整部书就会厚很多,影响美观。

“之前有一个民间的古籍收藏家,全部用托纸修补古籍,结果高的高,低的低。”李璟感觉非常可惜。一本书修好,至少要费时两三个月。这种缓慢,对她来说也是一种宝贵的体验。“如果不是这么慢,或许我不会这么有成就感。”

古籍修复过程非常缓慢,但古籍保护又有与时间赛跑的紧迫感。目前可以修哪本书、如何修,均会请省馆老师给予指导建议。前辈下的扎实功夫让她心生敬佩。广东省图书馆有一位专家研究纸张非常透彻,将各种纸张标签特点均记录下来,凝结着这位专家四处奔走、深耕修复的努力,这让李璟印象非常深刻。

李璟认为,自己修复古籍的技术还要提高,“比如补虫洞和省馆老师的技术比较还是有差距的”。尽管如此,李璟还是期待自己能尽快修复。“有些书虽然破损但不能修,看着还是很着急的。”而对她来说,最希望可以早点修复馆藏的《文选》。“我们馆的珍贵古籍一般都保存比较好,但是唯有这本比较破损。”李璟说。

体悟古人敬惜字纸精神

在李璟看来,能亲手触摸这些古籍,是一件非常幸运的事。细细观摩每一本书,可以试图感知作者做这件事时的状态,仿佛冥冥中开始了一场跨时空的对话。“这是三色套印,意味着印制要三个版,一张纸要刷三次。”她指着自己正在修补的书说,“乍一看平淡无奇,但细细体味会感受到古人敬惜字纸的精神。”

“古人将书和纸看得非常重要。有些刻工不识字,却能将字照样刻出来,真的非常不易。”李璟说。对于她来说,修复这些古籍也是对个人生命认知的一种扩展。唯有日复一日地亲近并观照自我,才能体悟到这些认知。

李璟对于辛波斯卡诗选《万物静默成谜》里关于博物馆的诗歌特别有共鸣。“王冠的寿命比头长,手输给了手套,右鞋打败了脚。”李璟说,人不在了这些物件还在。“金属、陶器、鸟的羽毛,无声地庆祝自己战胜了时间。”

“纸寿千年。穿越了数百年,能够被我们捧在手里,真是太不容易了。这本书已经翻过了,可是翻书的人已经不在了。我们以后不在了,可是书还在。这些书是要留给后人的。”李璟说。

李璟说,现在生活节奏太快了,大家都很忙,而她这份工作必须要心静。“我十分感激这份能让我心静下来的工作。” 对她而言,古籍修复更像是场生命修行,“越是身处眼花缭乱的都市,越需要珍惜传统文化的缕缕墨香。”

【记者】施诗

快来抢沙发

快来抢沙发