珠三角观察|广深科技创新走廊提速,珠江西岸的机会在哪里?

一条将广州、深圳两大创新中心连接起来的创新走廊,正在进入人们的视野。广东省第十二次党代会报告中提出,完善区域协调创新体制机制,打造广深科技创新走廊。

这条可以媲美美国“128公路”的创新通道,将成为珠三角乃至全省的“创新辐射源”。

谁能在这场外溢创新资源的“争夺战”中拔得头筹?一江之隔,西岸城市群能不能“近水楼台先得月”?

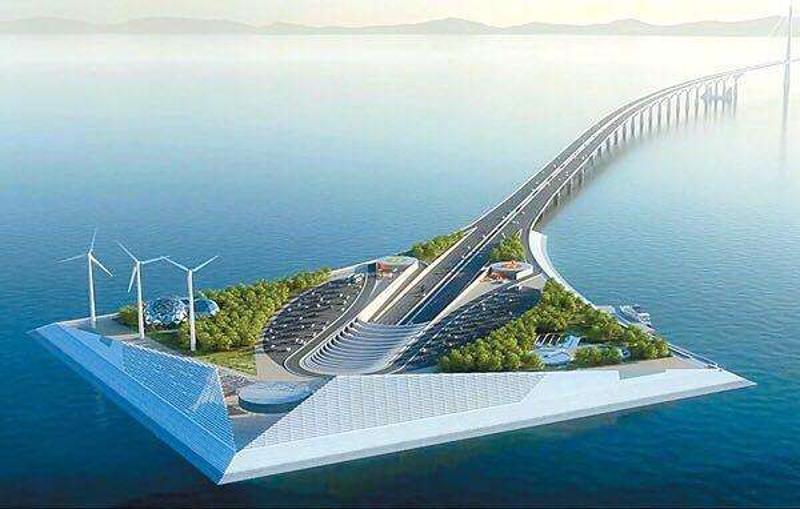

牵动珠海、中山、深圳千万人口目光的深中通道正在加快建设。当这条通道未来接上贯穿珠海、中山、江门直至连上粤西的西部沿海高速,全新的想象空间正在被打开:

我们能不能在这里建设一条东接广深科技创新走廊、延伸粤西的珠江西岸“第一创新走廊”、粤港澳大湾区“科技创新副走廊”?

“128公路”带出的珠江西岸创新憧憬

珠江奔涌而下,东西两岸风景却不同。

利用香港这一国际窗口,珠江东岸大量引入香港和境外的资金、贸易、技术、运输、管理和市场等资源,成为国际制造业基地和重要的创新中心。

珠江西岸灯火同样通明,但经济规模、产业基础、人才集聚度、创新生态等却落后于东岸。

省第十二次党代会报告提出“打造广深科技创新走廊”,这将是影响全省乃至粤港澳大湾区创新驱动发展的重大布局。

如果比照世界知名湾区——纽约湾区的发展来看,广深科技创新走廊类似于纽约湾区的“128公路”,这条公路聚集了大量的高科技企业、科研机构、高校等创新资源,成为带动区域创新的重要力量。

在省科学技术情报研究所综合研究中心主任陈宇山看来,广州、深圳是粤港澳大湾区中科技创新能力最强的两个城市,是珠三角国家自主创新示范区“1+1+7”格局中的两个“1”,分别代表着老牌创新城市和新兴创新城市。

以广州和深圳为核心,构建广深科技创新走廊,释放巨大的创新辐射效应。

陈宇山认为,一方面是加强新兴的创新创业资源与传统高校、院所、国企的雄厚创新实力交汇对接,催生新的创新模式和商业模式,促进科技与经济的紧密结合;

另一方面代表创新格局“从点到线再到面”的突破,推动创新资源在创新走廊的“线”上流动和共享,以“线”带动整个大湾区“面”上加快创新发展。

从珠江东岸的“128公路”走来,大量创新资源正在向外辐射,哪里能争到这些资源?

专家认为,一江之隔的珠江西岸,面临着新的机会。

“全球化条件下,湾区经济区域的核心区通常呈现‘多极化’格局,如纽约湾区、旧金山湾区等。”陈宇山说,据此经验,粤港澳大湾区的创新发展也需要数个创新高地互相支撑和促进,除珠江东岸的广州、深圳两个创新中心外,目前西岸地区还缺少一个能带动区域发展的创新高地,缺少一条科技创新副走廊。

“随着港珠澳大桥、虎门二桥、深中通道的建设,未来通达路网将连接起香港、深圳和珠海、中山、江门,形成圆环形经济圈,创新资源流动效率将大幅提升。”暨南大学广东产业发展与粤港澳经济研究中心常务主任陈恩表示,珠海、中山、江门有望联手打造以西部沿海高速为纽带的珠江西岸“创新走廊”。

这条创新走廊将更加突出“西岸优势”:强化先进装备制造业、海洋产业、生物医药等领域的产业科技创新,同时接受港澳、广深创新资源的辐射。

深圳创客西进 珠江西岸浮现创新走廊

6月初,珠海市环保局发出一份公告,显示珠海金山软件园研发区二期建设项目已进入最后的准备阶段。项目建成后,将主要为珠海金山软件有限公司的办公研发区域,也有助提升珠海对人才的吸引力,带动珠海软件等产业发展。

小米创始人雷军是金山软件的董事长,而马化腾掌舵的腾讯在2011年曾斥资约9亿元,成为金山重要股东。

金山软件园研发区二期建设项目的进展,被外界解读为“马化腾+雷军,助力珠海软件科技”。

马化腾接下来在珠海会不会有大动作,我们还不知道。不过,不少深圳创客早就提前布局珠海了。

安润普科技有限公司创始人王广峰曾在香港创业、在深圳设立公司,4年前又将部分业务迁至珠海。去年,该公司的研发、设计和生产部门已陆续从香港、深圳整合至珠海公司。

“整个珠三角的交通越来越便利、经济联系越来越紧密,与深圳等地相比,珠海运营成本不高,更适合研发。”王广峰说,迁到珠海后运营成本降低了50%。随之而来的,还有近百人的研发团队和60余项可穿戴设备领域的国内外核心专利。

“前深圳创客”王广峰选择将“创新大本营”迁移至珠海,而广东东华发思特股份有限公司则将市场拓展至粤西。

“我们自主研发的‘美丽乡村’村务管理平台正推广至珠西和粤西地区,计划今年9月在茂名启动。”东华发思特常务副总裁廖玉敏说。

企业敏锐的市场嗅觉,早就发现了珠江西岸的机遇。东接资源、西拓市场,在隐隐浮现的珠江西岸“创新走廊”中,全新的想象空间正在被打开。

以西部沿海高速为纽带,由东至西、北向南贯穿珠海高新区、香洲区、斗门区、高栏港区。

“从沿线企业、高校、园区、创新平台的分布以及城市布局、交通规划来看,这就是珠海未来创新发展的‘新轴线’。”陈宇山认为,珠海可以充分发挥这一走廊纽带作用,以更开阔的视野、更丰富的资源打造珠江西岸核心城市和粤港澳大湾区创新高地。

若将粤港澳大湾区的经济格局和产业分工看作一张“大地图”,珠海建设湾区创新高地的要素,都能从这张地图中找到——

如果以珠海为圆心画一个圈,向东是全球实力最强的电子信息产业带,向西是正在崛起的沿江先进装备制造产业带,一海之隔是世界上开放度最高、创新资源集聚的自由贸易港之一。

珠江西岸以西的市场腹地,也正等待深入开拓。

陈宇山认为,以西部沿海高速为纽带,向西拓展至粤西地区,发挥珠海核心城市的辐射带动作用,为粤西地区振兴发展提供科技创新支撑,是珠海作为粤港澳大湾区创新高地的应有功能之一。

珠江西岸“创新第一走廊” 谁能当核心

在专家看来,沿着广珠东线中山珠海段、西部沿海高速往西,中山火炬高新区和翠亨新区、珠海高新区、江门大广海湾经济区等核心科技产业园区,已经呈现产业科技创新走廊的雏形。

在这条走廊上,珠海有优势、有机遇,却也面临着各种挑战。

在全省21个地市中,珠海土地面积最小、人口规模最小、经济总量居中。在珠三角城市群中,珠海经济增速较快,但总量排名靠后。在珠江西岸城市中,2016年,珠海、中山、江门GDP分别约为2226亿元、3202亿元、2418亿元。

龙头企业实力偏弱,就是其中缩影。珠海龙头骨干企业数量不够多,超百亿元的企业只有4家,对本市产业链带动都不足,要辐射至珠西乃至粤西,就更是挑战。

与东岸城市相比,珠海民营经济增速排名全省前列,但存在着总量不大、产业结构不够优化、创新成果不多等问题。数据显示,目前珠海全市高新技术企业中约76%是民企,但规模以上工业企业中仅30%是民企。

在创新成果方面,据珠海市科技和工业信息化局数据显示,2016年全市近70%的专利申请来自前10名企业,其中格力专利申请量占全市总量的43%。中小微企业在科技创新和专利创造上的潜力仍未被充分挖掘。

“港珠澳大桥、深中通道未来的建成,为珠海提供了一个难得的历史性机遇,珠海将从过去的交通末梢成为区域交通枢纽城市之一。”陈恩认为,珠海更需要抢抓机遇,正视自身不足,巧借“外力”将自身打造成珠西“创新第一走廊”的核心。

陈宇山建议,围绕这一新轴线,珠海要做好“扬长、补短、争先”六个字。

“扬长”,即重点围绕珠海的特色产业、优势产业布局创新链、产业链,加快培育一批龙头企业,率先在珠江西岸做出产业特色、做强科技优势。

“补短”,即重点提升高校的科技创新能力,可借助中以创新投资大会等契机开拓深化与国外大学、科研机构、创投机构的交流合作,夯实自身科技创新“底子”。

“争先”,即在高科技产业领域引进大项目,全力争取新一代信息技术、生物医药、智能制造等领域的国家和省重大科技专项落地,培育若干新的科技产业增长点。

对接广深科技创新走廊,珠海能不能在珠江西岸打造出一条辐射粤西的粤港澳大湾区“科技创新副走廊”?让我们拭目以待。

【记者】陈晓 吴帆 郑佳欣

【校对】吴荆子

快来抢沙发

快来抢沙发