粤有料|大水冲了车公庙,英雄难过梅林关!广深受暴雨暴击,城市防涝咋破?

昨天,有料哥在广州追风追了一天,没追到。睡醒一觉发现,“苗柏”完美地避开了广州,去了深圳!

虽然广州风平浪静,但深圳朋友却不好了,尤其早上上班的小白领,内心是崩溃的:可以滴滴打船吗?↓

大水冲了车公庙

昨晚到今晨的连续暴雨导致深圳地铁车公庙站大面积积水,车站于今日早晨临时关站。经过工作人员的努力,13日上午9点35分,车公庙站已经清除积水,深圳地铁车公庙站已完全恢复正常运营。

车公庙地铁站为深圳最大换乘枢纽站,大面积积水导致停站,又碰上早高峰,可把上班族急得心里火燎火燎的。

然而,11点半左右,车公庙地铁站往财富广场地下通道被淹,据工作人员介绍估计水深接近两米。水深接近两!米!都可以把有料哥给淹了!

据前方小伙伴发来的消息,截至中午11点半,深圳全市共出现43处不同程度的积水,积水水深0.2—0.5米,暴雨导致多路段缓行、堵车。回顾请戳

真是大水冲了车公庙……台风季来袭,“落雨大,水浸街”的歌儿又要唱起来,又到了考验“城市良心”的时候吗?

先别急,看看深圳地铁方面的解释:车公庙站之所以发生水浸,是因为“车公庙在建工程施工场地与车站接口处的污水口处有雨水倒灌进车站情况,但各出入口无雨水倒灌”。也就是说,这次水浸并不是地铁站内的原因,而是地铁外部施工的污水口处“堵住”了,雨水无处倾泻,倒灌进站。

归根结底,还是城市排水系统治理的问题。

广深为何容易内涝?

说到城市排水系统治理,还记得上个月初广州的特大暴雨吗?雨强刷新广州历史极值、日雨量破广州历史纪录!黄埔区水浸达5米高!真是住的楼层低一点都有生命危险(有料哥记忆犹新!因为家楼下也被淹了…)

然而,这并不是孤例。

2016年5月10日,广州大雨倾盆,因路面市政排水问题,雨水漫入了六号线长湴地铁站内;2016年8月4日,台风“妮妲”虽走但余威猛烈,广州多区降大暴雨多路段水浸。

2014年5月11日,一场2008年以来最大暴雨让深圳成为一片汪洋,约150处道路积水,水浸最深处超两米;2015年5月24日,深圳遭遇暴雨,70处遭水浸,路成了海,车成了船。

广深容易内涝的原因在哪儿?有几个方面的影响。咱们先看一下广州的具体情况:

地理上,广州中心城区北高南低,北面有白云山、火炉山、瘦狗岭,南面是珠江,降雨时雨水会顺着山体,在七条河涌中穿城而过。另外,受珠江潮位的顶托,天文大潮时如果遇到本地大雨非常容易出现内涝。

此外,广州排水管网标准较低、主要排涝河道不断缩窄,排涝能力下降,随着城市化进程加速,绿地率减少、建筑密度提高,抗涝面临巨大压力。

深圳又如何?

此前,有深圳规划部门工作人员接受媒体采访时表示,深圳城市管理存在几大问题,才导致“雨落成海”这种情况发生:

规划滞后:建市时所有的道路及下水道规划都按照100万人规模来建;

模式不适:下水道规划沿用高寒少雨苏联模式,南方城市并不适用;

历史欠账:“二线关”内外投入及重视程度不一,内涝最严重的往往都在“原关外”的龙岗、宝安片区;

配套欠缺:配套设施跟不上城市发展步伐。深圳是丘陵地区,地形高低不一,许多低洼地带要求必须进行严格改造后再进行修建,但深圳发展太快,很多时候很快就“修满了”。一群在一起的建筑,地势地基各有高低,暴雨来袭时低洼处的建筑就很难不被淹没。

这都是规划上的问题,可有时候计划赶不上变化!咋办?

此时,事前预判、预警及事中调度就尤为重要了。

在台风、暴雨等灾害来临前,相关部门应及时全面预判台风路径、降雨规模等,并摸查清楚地区内容易积水点。

比如此次的车公庙水浸,就是在建工程施工场地与车站接口处污水口污水倒灌引起,如果在台风来前就及时处理了,相信也不会造成早高峰时期市民的不便!

对于日常市内易堵易涝区,更要及时发布出行提醒,有必要时关闭该路段。

举个栗子,去年台风“妮妲”来袭,广东全省各地及时启动相应级别的防风应急响应。广州全市停工、停产、停课,高架地铁停运,并及时发布相关防御信息。早高峰时期,一些公交车站和地铁站出现了“空站”景象。

有人说,这是反应过度,但是有料哥并不觉得,关乎民众日常生活的,就是大事,不能轻率处理,没事发生就是最好的事。

如何疏通大城市的地下脉络?

是不是大城市发展都不可避免水浸内涝?

有料哥告诉你,非也非也。

在我们附近有这么一个城市,“打风”并不比广深少,“一挂八号风球就停工停课”——这个城市就是香港。

原来,上世纪八九十年代香港水浸问题也非常严重。1996年,特区政府展开了“雨水排放系统整体计划”:

第一,通过更换、扩充地上和地下排水管道,提升抗洪能力;

第二,通过兴建雨水排放隧道,将高地集水区的雨水直接引流入大海,减轻下游市区排水系统负荷;

第三,在水浸严重的“黑点”地区设立蓄水池,待高峰期过后,利用水泵排出储存雨水。

值得一提的是,对于新发展区的雨水排放设施的设计,政府要求必须能抵御在“平均重现期”发生的一次严重的水浸事件:市区排水干渠系统200年一遇,市区支渠系统和主要乡郊集水区防洪区为50年一遇,乡村排水系统为20年一遇。

可以说是比较有远见了。

不过,近年来广东也逐渐重视起城市排涝建设了,还为此设定了“小目标”。2014年3月24日,广东省发布了《城市排水防涝设施建设工作的意见》,要求到2020年,建立较为完善的城市排水防涝工程体系和管理体系,广州、深圳市中心城区能有效应对不低于50年一遇的暴雨,地级市中心城区能有效应对不低于30年一遇的暴雨,县级市(县城)中心城区能有效应对不低于20年一遇的暴雨。

虽然城市具体情况不一样,不能照搬,但是,香港排水设施的“200年一遇”VS咱们的“50年一遇”,这对比有点大吧?有料哥觉得,预设值大一些还是更安全一些,就像去年7月份,北方多地遭暴雨袭击,河北、河南局部地区降水量就达到了“百年一遇”。

国外大城市排涝情况又如何?有料哥带你看看!

日本的首都圈外围排水系统犹如“科幻宫殿”,相信不少人都知道。该系统于2006年竣工,堪称世界上最先进的下水道排水系统,其排水标准是“5至10年一遇”(以我国标准来说可达百年一遇),全程使用计算机遥控,并在中央控制室进行监控。

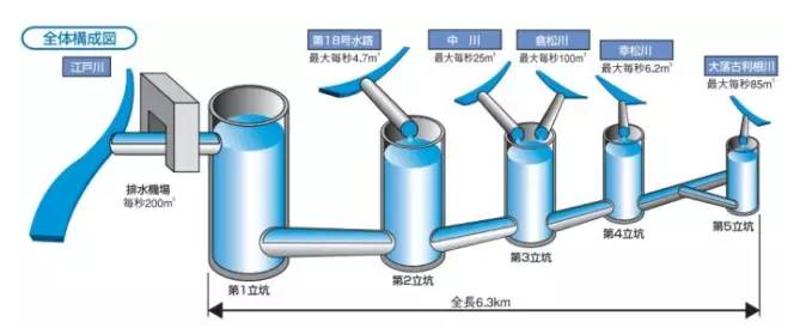

该系统全长6.3公里,包含5根直径30米、深60米用管道联通的竖井(立坑)和1个调压水槽,系统总储水量达67万立方米。

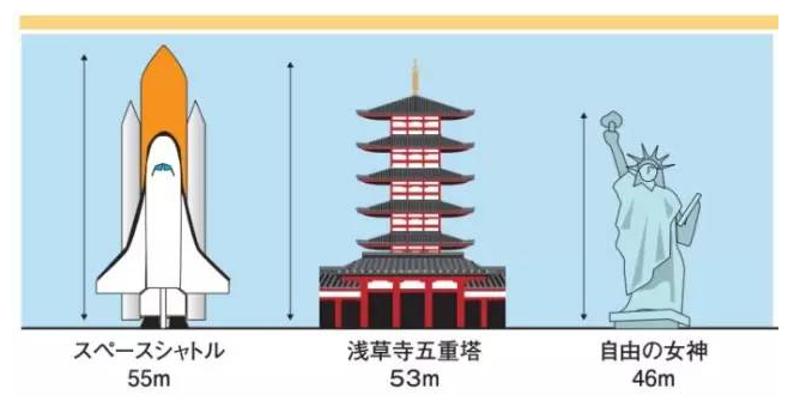

竖井大到什么程度?据说,每个竖井容积可以放得下一座美国自由女神像,或是一架航天飞机。

然而,2014年9月11日,东京遭遇大暴雨,不少道路严重灌水,部分地区也出现了“看海”的情况↓

有料哥不是要打自己的脸,你看即便像东京这样的城市,预留了这么充足的地下排水空间,也有发生内涝的可能。那么对于华南地区,更需要结合本地的实际情况做好规划。说到底,城市排水系统建设是一项长期的工程,建设时需要有足够的远虑深思。

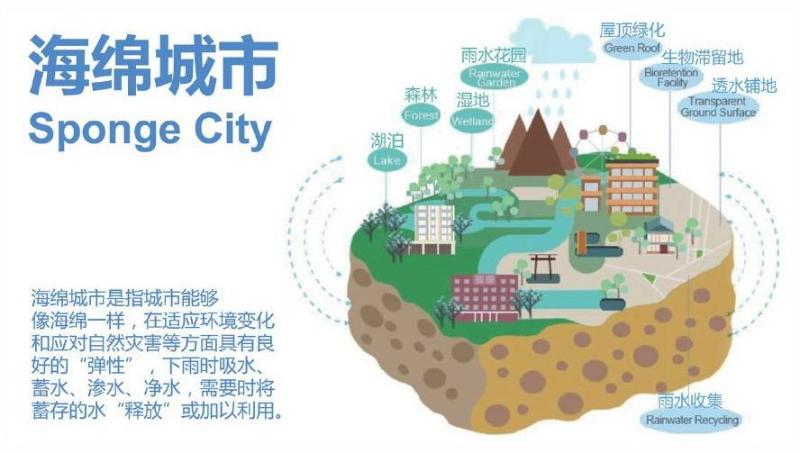

其实,在自然条件下,天然的植被、耕地和湖泊等是可以“吃掉”大部分雨水的。但是随着城市快速建设,高楼林立、地表修路使得水系遭到了破坏。

硬邦邦的钢筋水泥,没办法渗透和“储存”地表水,于是它们只好全部转化成地表径流。一旦遇上超出城市排涝标准的暴雨时,就很容易引起内涝。

有鉴于此,去年6月2日,广东省发布《关于推进海绵城市建设的实施意见》,意在打造“海绵城市”缓解内涝之困,该意见明确到2020年,城市建成区20%以上的面积达到海绵城市目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

也许有人会对有料哥说,每逢暴雨你就来说城市下水道的事情,不免有年经贴的嫌疑哦。但这个背锅有料哥勇于背,毕竟这项“功在平时”的城市建设工程,不能下过一场雨就忘记。【温馨提醒,今年的台风季才刚开始,未来还有好多个暴雨天】

【策划】鼠哥

【撰文】叔 许智敏

【封面图】鲁力

【校对】曹柏英

快来抢沙发

快来抢沙发