【文艺大朗】大井头有班人不得了 他们是“龙”的传人

文

艺

大

朗

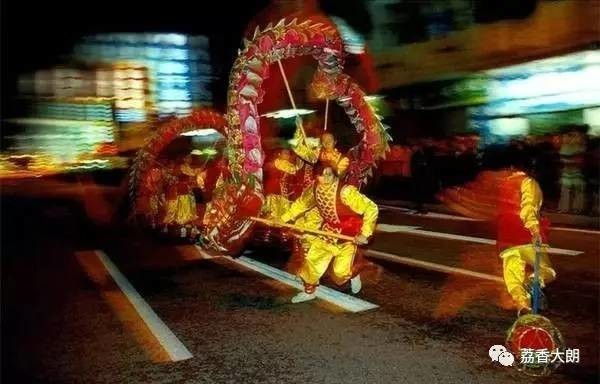

“嘀——嘟——嘀——嗒——咚隆隆……”

一阵嘹亮阔远的唢呐声,

有如将军出场。

随后大鼓小锣抑扬顿挫,

条条锦龙和声起舞:

或腾、或戏、或盘。

月影下,大井头村,

锦龙在舞者的挥动下栩栩如生,

时而整齐划一,

时而缠绵起伏,惟妙惟肖。

大朗文艺人才

叶伍槐

和

大井头女子舞龙队

这班龙舞艺人,始终保持着对龙舞的热爱。

龙舞在大朗传承数百年,一度是村民的“家传绝技”。

烟波浩瀚的岁月长河,哺育和繁衍了大朗丰富多彩、风格独特的民间艺术,龙舞就是其中最为出彩的一种。据广东省第一批非物质文化遗产项目代表性传承人叶旭畴讲述,早在清末民初大朗已建有舞龙、麒麟、醒狮武术馆20多间,舞龙舞狮舞麒麟当年在民间盛极一时。逢年过节,或遇喜事,村民都会舞龙耍狮来庆祝,这种传统一直延续下来。改革开放后,生活富足的大朗人对精神文化生活需求日益强烈,众多的传统民间艺术重焕光彩,其中龙舞更被赋予了新的生命——由原来的“草龙”变成了今天的“纱龙”,由原来的男子舞龙变成今天的男女子同台竞技,成为了最受大朗人民喜欢的民间艺术之一。由于其历史悠久,风格独特,大井头龙舞于2007年被列入广东省首批非物质文化遗产保护名录。

“龙”的传人

叶伍槐,人称“槐叔”,这位古稀之年的大井头人,是大朗镇大井头龙舞第五代传人。这位年近“知天命”的龙舞艺人,却始终保持着对龙舞的热爱。早在总角之年,耳濡目染之下,槐叔对舞狮、舞龙产生了浓厚的兴趣,常与身边的小孩一起玩“狮”耍“龙”,这一玩一耍就是几十载。槐叔不仅熟悉舞龙游艺的动作技巧,掌握龙狮制作的流程工序,而且通晓大朗特别是大井头龙舞发展历程,于大朗镇龙舞而言,槐叔就是一位“百科全书”式人物的存在。在大井头村,有许多像槐叔这样热爱舞龙的村民,正是大井头人世代传承,龙舞文化才得以在大井头、大朗,乃至东莞熠熠生辉。他们都是“龙”的传人。

“大井头人对舞龙有着与生俱来的热爱,大井头地少人多,俗话有说‘人多好耕田,人少好办年’,即使是农忙,大井头的人都能很快就把农事做完,村中青年少壮便借着月光舞龙。”槐叔回忆说,上世纪中叶时,村民所舞的龙是用禾秆草绑扎而成的,这种“草龙”短则二三十米,长则可达百米,龙身粗细不一,村民笑称“龙蛇不分”“亦龙亦蛇”。槐叔儿时所舞的草龙,龙身直径就只有二十来厘米。

“我的家族,祖辈都有人从武习艺,当时的习武之人以及武馆与醒狮是密不可分的。大井头除了兴盛醒狮之外,还兴盛舞龙,我之所以沾上舞龙,跟我叔父叶旭畴的影响是分不开的。”槐叔说,他的叔父叶旭畴的舞龙技艺是家传的,据说叶旭畴的师傅有两位,其一是父亲叶润桃,另一个则是伯父叶满龄。再往上追溯,那就是叶伍槐称之为“叔公”的叶洪波那一辈人了。相传清末民初,福建一莫姓少林僧人在莞邑授艺,叶洪波师从莫姓僧人,学成之后,一代传一代。

槐叔坦言,自己的舞龙技艺就是师承叔父叶旭畴,然后在又玩又学的过程中不断积累,不断丰富。槐叔告诉我们,其实从严格上来说,那个年代大井头的舞龙,游多于舞,大家一起举着龙,沿着村头巷尾游走,并无太多的舞动动作,这个现象几乎一直持续到2000年前后。

“以前,舞麒麟、舞狮子多于舞龙,无论是平常抑或节日喜庆,都是这样一个情况。我是带着‘趁热闹’的想法,他们舞麒麟、舞狮子,我就舞龙,各有各舞,大有大舞,小有小舞。”槐叔说,大朗龙舞,这一盏原本璀璨的民间文化艺术之光,现在只剩下微弱的火苗,在槐叔身上留存。进入21世纪,国家对文化的重视提升到一个新高度,龙舞重新被关注。

“舞龙头,应大方有力,节奏分明,动作干净利索,同时注意把持龙把,把不外露,以免刮伤队友。”“练习圆场步,无论直线行进抑或曲线行进,两脚要始终保持在同一直线上,行进时,提左脚,落右脚脚尖前,脚跟先落地,脚掌后落地,右脚同理。”说起龙舞技艺,槐叔顿时精神抖擞,介绍起来有板有眼,让人闻之津津有味。

女子舞龙,也能闯出名堂

举龙、端龙、拖龙、擎龙……大朗镇大井头文化活动中心,这些基本的舞龙动作一直都在重复,不管酷暑,无论严寒,日复一日,年复一年。每当落霞满天,夜幕降临,总有十余位家庭主妇从四面八方赶来,齐聚这里,在槐叔的指导下练习舞龙,她们是大朗镇女子舞龙队。舞龙,这项曾经男子专属的活动,早已冲破封建迷信的藩篱,发展成为一项男女同台竞技的文体活动。

“舞龙,在东莞的很多地方也有,女子舞龙,也不是大朗专有,但要说活跃程度和表演水平,毫不谦虚地说一句,我们大朗女子龙队是数一数二的。”槐叔每每说起自己所带的女子龙队,脸上总洋溢着自豪与欣悦。

大井头社区女子舞龙队刚成立时,有队员30人,年龄从24岁至50岁,平均年龄约为38岁,全是大井头已婚的妇女。她们当中有自己开工厂的女老板,也有打工的工厂女工,还有“纯家庭主妇”。

“龙队上下都是没有报酬的,天气热时最多补贴一些糖水费,全靠大家自愿自觉。”为了刹住村中对女子龙队的“非议”,证明女子龙队的能力,也为了圆自己的龙舞传承梦,购买龙具,组织训练,槐叔不辞辛劳,事事亲躬。为了让大井头女子舞龙队闯出名堂,槐叔从广东省龙狮协会请来技术员指导龙队训练,他还专程赶到上海购买国际标准的“纱龙”。在槐叔眼里,已不局限于龙队在社区之间的交流表演,他将目光投向了全国,投向了国际,将女子龙队引向了文体竞技。

2001年11月,东莞市第五届全运会龙狮大赛的开幕式上,首次亮相的大井头社区男女子舞龙队就在该次大赛中双双荣获第三名。从此之后,大朗舞龙队,尤其是女子龙队,声誉鹊起。

“很不容易,很欣慰,女性舞龙比起男性本来就不具备优势,但是我们女子龙队坚持下来了,而且取得了喜人的成绩。龙队上下都是一条心,一条气的,每次比赛,如果出了差错,全部队员真是伤心得要哭的,但是如果获奖了呢,多辛苦多累都难掩她们脸上的喜悦。”槐叔坦言。

相关链接

大井头龙舞

大朗的龙舞有其固定的器具,包括龙身、龙珠、响器和道具。其中龙身用竹扎成圆龙状,节节相连,外面覆罩画有龙鳞或者是缝有金色、银色胶片的巨幅纱布,首尾相距约18米长;响器包括大鼓(狮鼓)、定音鼓、大钹、小钹、大锣、小锣、锁呐等;道具有队旗、罗伞等。新龙使用前都有庄严的“开光”仪式,仪式由师傅主持,由德高望重的长者为新龙“点睛”, 祈求国泰民安,风调雨顺,族人平安健康、万事顺意。

舞得活、舞得圆、神态真、套路多、速度快是大朗龙舞的艺术特征。舞者动作矫健,技艺娴熟,舞姿变化多端,变幻莫测,整个舞蹈有屈、起、伏、转、弯、翻等动作技巧,有龙出洞、龙抢宝、龙背剑、龙叹气、龙砌塔、龙抱柱、黄龙滚、倒挂金钩、太子骑龙等舞龙套路,又有蟠龙缠柱、金龙抢月、飞跃龙门、二龙夺珠、腾龙登天、飞龙行空、云龙穿雾、游龙戏水、真龙滚沙、回龙吐尾、龙桥轻渡、金龙拜佛等动作,其中双龙高塔造型,盘旋而立,气势尤为宏大、壮观。

大朗镇大井头龙舞主要奖项

男子龙舞

2004年8月参加东莞市首届龙狮大赛 男子舞龙——一等奖;

2003年12月参加广东省第二届民间表演大赛 男子龙获——铜奖;

2003年参加广东省第四届龙狮大赛 男子龙舞获——第五名;

2002年参加广东省首届民间艺术节龙狮大赛男子龙舞获——铜奖;

2001年参加东莞市第五届全运会 男子龙舞获——第三名;

女子龙舞

2015年女子龙舞《女子舞龙自选套路》参加广东省龙狮锦标赛获——金奖;

2012年女子龙舞《巾帼龙腾艳生辉》参加“龙舞盛世”——2012年广东龙舞网上大汇演活动获——银龙奖;

2011年女子龙舞队《巾帼龙腾艳生辉》参加“幸福广东,和谐家园”首届广东社区文化节“岭南风情”全省农民文艺汇演获——金奖;

2007年8月参加广东省第九届龙狮大赛 获女子龙舞——亚军;

2007年7月参加河北省中国民间民族第五届荷花艺术节女子龙舞获——金荷花奖;

2006年12月参加广东省第八届龙狮大赛获 女子龙——亚军;

2005年11月参加广东省第七届龙狮大赛获 女子龙——亚军;

2005年参加广东省泛珠三角9+2民间艺术大赛获女子龙——金奖;

2005年8月参加广东省全民健身运动会 女子龙舞获——二等奖;

2003年9月参加广东省第五届龙狮大赛 女子龙——第四名。

2015年广东省龙狮锦标赛,大井头两支女子舞龙队分别揽获A、B组自选项目第一名和第四名。

2017年东莞市第五届“金龙头”杯民间舞龙邀请赛,大井头女子舞龙队A组获“最佳表演奖”,B组获“最佳团队奖”。

综合

2009年参加广东省第二届全民运动会龙狮大赛获——金奖。

—终—

来源:大朗周刊、大朗文广中心

编辑:虫子

快来抢沙发

快来抢沙发