非遗花开北京路, 原来背后还有这么多的故事和努力

一个细致绚丽的广彩碟

一把精心打造的铜水壶

一艘惟妙惟肖的榄雕船

一副笔法细腻的通草画

……

这些,承载了百年的文化,

经历了数代人的传承,

才得以惊艳于我们的眼前!

因为纯粹,因为坚持,

手工匠人的故事,

总是为人们所歌!

今天,不妨来看看咱们越秀非遗匠人们的传承故事,以及推进非遗保护、创新背后的努力吧!

◆ ◆ ◆

文化和自然遗产日 非遗花开北京路

今年6月10日是我国首个“文化和自然遗产日”,是展示中国优秀传统文化、弘扬非物质文化遗产的重要节日。10-11日,非遗创意市集和越秀非遗生态保护体系建设纪实图片展活动惊艳亮相北京路!近年来,越秀区不断探索建立的越秀非遗生态保护体系,促进非遗传承发展,让大众走近非遗,让非遗走进时代,越古秀今,延续风采,焕发活力。

非遗创意市集新奇好看又好玩

本次非遗创意市集以“寻味”为主题,围绕“字体、品牌、书籍、包装”四大设计方向,展出仲恺农业工程学院何香凝艺术设计学院——视觉传达设计专业的优秀毕业作品14件。作品多数是以岭南传统非遗文化为题材,再运用现代设计手法创作而成。

这边厢,创市集的各种奇思妙想让我们大饱眼福,大呼过瘾;那边厢,越秀非遗生态保护体系建设纪实图片展也从写实的角度,客观真实地讲述这近年来越秀区非遗工作的举措和成效。

今天,越秀山君还带来了广彩 、打铜、通草画、榄雕这四个非遗项目技艺的传承故事跟大家分享▼。

◆ ◆ ◆

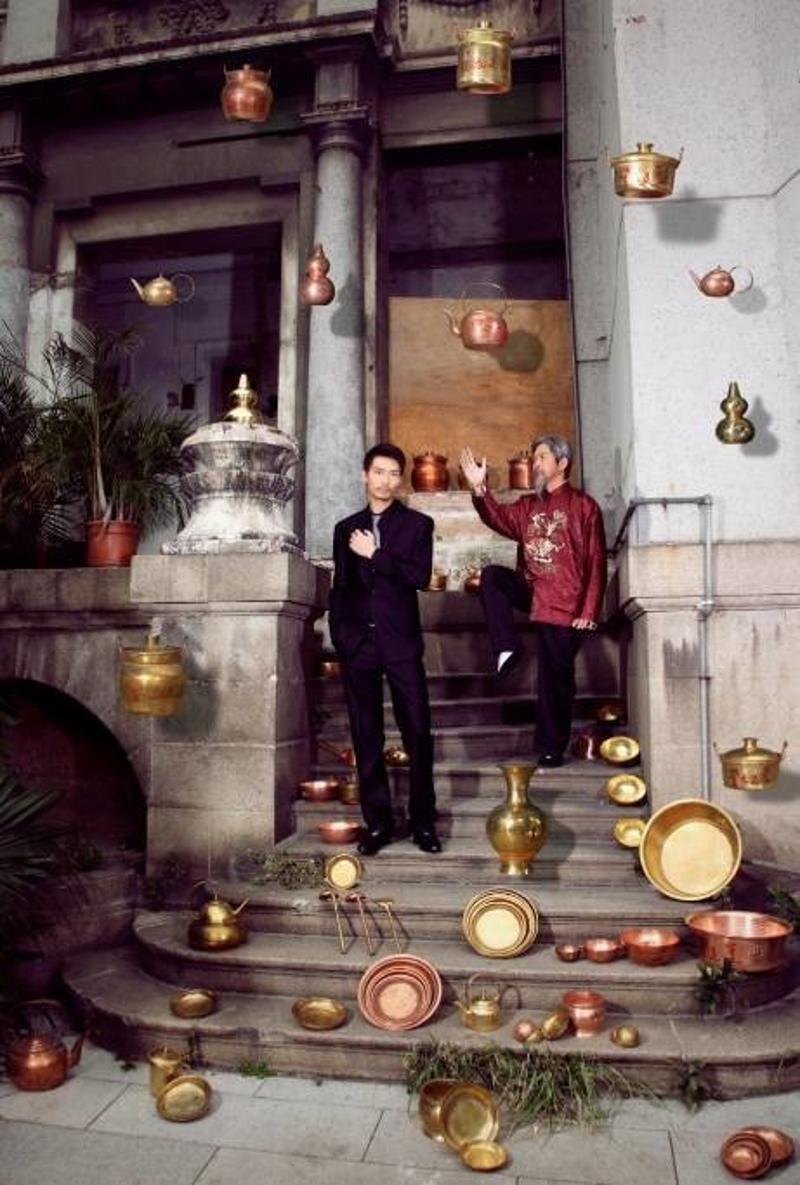

西关铜手艺:传统技艺与时代的结合

苏英敏是2008年成为市级非物质文化遗产承传人,2009年入选广州日报策划的“寻找100双传承广州文化之手”大型活动的工艺大师之一。儿子苏广伟目前是苏英敏手艺传扬的重要推介人。

父亲办事谨小慎微,儿子却敢闯敢拼,思想跑的比闪电还要快。令苏广伟没料到的是,本来亏本经营的铜器店,在儿子手里竟然越做越火。虽然刚开始苏英敏对打铜一窍不通,但他却有着父亲所不具备的商业头脑。苏英敏在父亲强烈反对下,坚持开放了网络销售,如今,网店收入已占到了铜艺店总收入的大部分。尽管行事大胆,思想开放,苏英敏却仍然坚守着广东铜文化的根。

经过四处的拜访游学,苏英敏精通铜艺冶炼制造的技法,将国内外最先进的工艺进行结合,研发天程铜艺新的产品。

苏英敏2007年开始接手天程铜艺,他称自己是铜艺传承人,但他的传承不在于技术,而是让传统重生的经营眼光。2010年,他带着铜器进入了广州国际奢侈品展,他坚信,LV可以卖几万元,有着几千年历史的手工铜器也可以。曾经用了3个月的时间,做出了全国第一套的铜麻将,也一直在寻找散落在广州各处的铜艺师傅,团结起来用创新的思维和眼光复兴整个行业。

在传统工艺的基础上,天程铜艺对铜水壶进行了改良——在其底部复合了一块不锈铁,让在杀菌、软化水质的基础上,和电磁炉完美结合,深受群众喜爱;另外,他们对传统的暖手汤婆子赋予全新的外观,保留古代的南瓜造型,再裹上一件精美时尚的“小外套”,实用又时尚。接下来,将开拓婚礼和餐饮市场,让更多的年轻人认识到铜器的美。

知多D

打铜,以铜板、铜块为原料,通过纯手工方式,多次锻打而成。西关打铜技艺中完全不加焊接的整体锻打技术曾独步全国,体现老西关打铜技艺上百年积淀的精华。

◆ ◆ ◆

广彩手艺:通过年轻人寻找新出路

许恩福在广彩这一行已经坚持55年了,半个世纪的耕耘,只要说出他的名字,就是广彩的代名词。目前,他也是国家级非物质文化遗产广彩省级代表性传承人,广东省非物质文化遗产项目评审专家,“传承广州文化的100双手”之一。他的作品既有传统广彩特色,又适合现代审美需求。作品屡获大奖,曾被作为国家礼品赠送外宾,被省市博物馆、档案局收藏。

女儿许珺茹也已经是广彩区级代表性传承人,作品精致,广受赞誉。一直致力于推动广彩在年轻一代人中的推广。

对于广彩的创新,许氏父女一直在探索,包括与国内外其他绘瓷艺人交流,取长补短,创新;新材料、工具的创新;新题材的创新等。

知多D

广彩,国家级非物质文化遗产项目,是广州彩瓷或广州积金彩瓷的简称,清康熙年间开始生产,至今已有三百多年的历史,以“绚彩华丽,金碧辉煌”著称。随着海上丝绸之路传播到世界各地,备受追捧,在欧美大型博物馆里几乎都能看到藏品。

◆ ◆ ◆

通草画技艺:“文化考古”让濒危项目重放熠彩

苏昕是通草画非遗传承人(区级),教育硕士。潜心于通草画艺术、绘制技艺研究,以及通草画修复、传承教育研究。作品色彩艳丽,造型雅美、笔法细腻,形神俱妙。摹绘的《喜鹊图》,被致力通草画研究30多年的英国研究专家伊凡·威廉斯先生高度赞赏道:“如果不是你的签名,我就误认为这是十九世纪的通草画”。

在中共越秀区委宣传部、广州博物馆、越秀区教育局、越秀区少年宫的指导与支持下,2008年,苏昕带领教师团队以越秀区少年宫美术班为基地,致力开展通草画传承教育及推广。数年间,将通草画传承教育推广至越秀区及市内58所中学、小学、幼儿园和特殊学校,培育了近千名通草画小画家,超过十万人次参与通草画活动与学习。

经过苏昕及其他匠人们的努力,通草画技艺在今天已经得到了不少创新。如,已经出版了传承教学案例与画册;建立了少年宫、学校等不同年龄层次的课程架构;创新了“通草画十法”;在越秀山建立了全国、广州首个“通脱木共育研究基地”;开设微信公众号“蘇呱通草画”,推广、发布通草画资讯与活动。

知多D

非遗通草画是以“少年儿童唱主角”将消弭近百年的广州本土艺术外销通草画以“文化考古”的方式从历史文献、文物中钩沉复建的一项非物质文化遗产。

◆ ◆ ◆

榄雕技艺:发展还得转型实用

曾昭鸿,省级榄雕技艺传承人,于上世纪90年代初就已成立榄雕艺术工作室,招收学生。儿子曾宪鹏从小耳濡目染,也会一些榄雕技艺,出于对榄雕的喜爱,辞去在外企的工作,回家潜行研究榄雕,现在已经是市级榄雕技艺传承人。

而当时榄雕的市场很不好,维持生计都很艰难,曾昭鸿不希望孩子跟着吃苦,一开始是反对的。但由于对这门手艺的真心热爱,曾宪鹏还是说服了父亲,两父子自此共同潜心钻研技艺,并加强市场接轨。

对于榄雕艺术的创新通过各地展演的机缘,从中得到借鉴,并根据市场需求开展研发设计工作,在保护传承的基础上有所创新。上世纪80年代,曾昭鸿就独创了榄核镶嵌技艺,使榄雕体积可变大;曾宪鹏更将历史题材融入,变成了集历史以及中国传统元素相融合的创新型工艺品;根据市场需求,开发出耳坠、U盘等实用型的作品,让更多人了解并接受榄雕。

◆ ◆ ◆

越秀非遗项目大数据

越秀,两千多年来延续不变的广州城市中心,丰厚的历史文化遗存如珍珠般散落在这片古老城区的土地上。非物质文化遗产作为文化遗存重要的表现方式之一,是广州悠久历史的见证,负载了珍贵的“文化记忆”。

越秀区区级非遗项目

23个

五羊传说、迎春花市、粤语讲古、醒狮扎作、广州戏服制作技艺、广州箫笛制作技艺、太虚拳、象牙微雕、瓷相制作技艺、太爷鸡制作技艺、广州客家山歌、剪纸、岭南古琴艺术、广东醒狮、珠江的传说、象牙微雕、广州提琴制作技艺、冼式酸枝筷子制作技艺、广式点心(叉烧包)制作技艺、通草水彩画绘制技艺、铜印制作技艺、蛇串疮中医特色疗法、广府年俗、城隍诞

◆ ◆ ◆

越秀非遗生态保护体系

出台扶持政策

越秀区将率先出台非遗项目扶持政策为非遗项目输血,并将建立全区的非物质文化遗产项目评估机制,为非物质文化遗产传承与保护工作的持续发展提供长效保障。

打造一个中心,四大平台

通过以广府文化(越秀)生态实验区建设为中心,打造非遗创意平台、展示平台、体验平台、推介平台,促进非遗项目的传承、生产、创新及推广。

打造非遗创意平台,创新非遗保护方式

从2015年起,越秀区携手广东省非物质文化遗产促进会、广东省非物质文化遗产保护中心等每年举办广东省非遗创意设计大赛,得到了广东省内外多家非遗项目保护单位、大学联盟、传统工艺商家、文创产业公司以及众多创客的大力支持和热情参与。通过非遗创意大赛平台,融入版权保护、创新创业项目,充分发挥非遗资源丰富的优势,开发具有鲜明广府特色的文化产品,挖掘市场潜力,推动非遗融入当代社会,融入当代生活;同时搭建创意产品展示交易平台,以此推动创业者、商家、非遗传承人进行创作、交流、展示及交易活动。

打造大型节庆日非遗展示平台,促进区域内外非遗项目的交流

以广府庙会、迎春花市等传统节庆日活动为契机,搭建非遗展示交流平台,对非遗项目进行展示推介。尤其是在广府庙会期间,在北京路一条街设置了南北荟萃、岭南精粹、创意集市三大展区,每年有30多个省内外非遗项目参展,吸引了过百万人参观。项目人藉此寻找商机、直面需求,改进非遗产品,提高自我造血能力。

打造非遗体验平台,建设市民体验传统文化公共空间

2015年越秀区将中山四路骑楼展示窗口打造成“广府非遗展示之窗”,对广绣、广彩等8个项目进行常态展示。未来,将利用传统中轴线提升契机,打造非遗体验馆、北京路非遗手信店,促进北京路北段非遗集市常态化,进一步提升非遗展示、体验、传习、演出、销售等功能,使之成为广府文化会客厅和大众游客一站式非遗体验游乐地。

打造非遗主题活动推介平台,形成持续的宣传影响力

为增加非遗项目宣传活动的趣味性、互动性、吸引力,越秀区组织策划各类主题展览、展示活动,每年至少举办5场大型主题展览、活动,如:“原文再续——张悦楷诞辰90周年纪念展”“粤剧嘉年华”、“越秀非遗日”、“醒狮大赛”、“越秀讲古坛”等一系列活动都产生了巨大的影响力。

促进传承传播

推进非遗进校园、进社区;建立科学规范的教学体系;推出非遗传承体验课程。

探索实践,完善理论

在探索实践的基础上,不断总结提升,不断完善相关理论体系,初见成效。如

《探索越秀区传统手工技艺项目的生产性保护发展之路——以广州箫笛制作技艺、广州戏服制作技艺为例》、《寻找岭南遗珍,驱动传承创新——2015首届非遗创意大赛作品集》、《广州戏服》、《华衣锦梦》等非遗书籍。2017年向省文化厅申报省级课题《非物质文化遗产考核及扶持制度研究》等。

故事,越秀山君讲给你听,

手艺,还是得大家去看,去学,去传承。

希望每一个非遗项目,

都有大家关注的目光,

这也是给手艺人的鼓励,

也给我们的文化留住脉络!

有文化的民族,才更有未来!

快来抢沙发

快来抢沙发