人物故事|我们在“南海Ⅰ号”修文物

一对夫妻、一艘古船、一个心愿、一份执着。在广东海上丝绸之路博物馆(又称“南海Ⅰ号”博物馆)内,有一对同为文物修复师的年轻夫妻,他们为了圆“文物修复梦”而来到“南海Ⅰ号”,每天为古沉船“淋水保湿”、为出水文物作“脱盐”体检,精心修补让一件件文物“获得新生”。他们和其他同事一起,守护着“南海Ⅰ号”,通过不断修复文物,发掘“南海Ⅰ号”所承载的历史,为传播海丝文化贡献自己的力量。

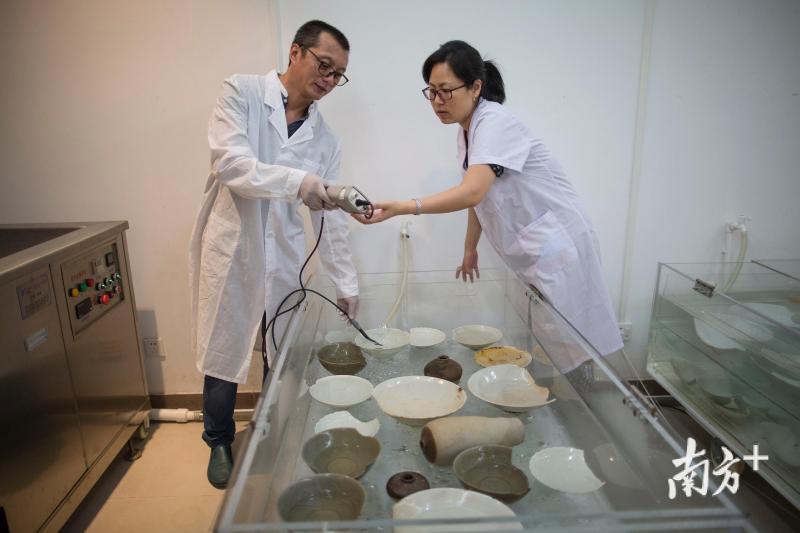

丈夫张玄微是博物馆保管部副主任。每天,他都要到发掘现场检查,对船木进行喷淋,并负责出水文物的脱盐检测。妻子耿苗在考古技术部,大部分时间都在文物修复实验室,对出水后进入修复阶段的瓷器进行细致修复。

谈起与“南海Ⅰ号”结缘,张玄微说,他2009年从上海南下广东进入“南海Ⅰ号”博物馆工作。他学的是文物修复专业,以前基本都是模拟修复,没有真正接触过文物,后来看到“南海Ⅰ号”招聘,想着能接触文物,便决心考过来。两年后,同样喜爱文物修复工作的耿苗也跟随丈夫来到“南海Ⅰ号”。

谈起与“南海Ⅰ号”结缘,张玄微说,他2009年从上海南下广东进入“南海Ⅰ号”博物馆工作。他学的是文物修复专业,以前基本都是模拟修复,没有真正接触过文物,后来看到“南海Ⅰ号”招聘,想着能接触文物,便决心考过来。两年后,同样喜爱文物修复工作的耿苗也跟随丈夫来到“南海Ⅰ号”。

张玄微是一名技术控,脑海中储备了一堆数据。对古沉船船木进行喷淋,一天要喷4次,张玄微解释道,“主要是对船木进行保湿、防腐。船木在海底长期浸泡后纤维素降解,被水分替代,含水量达到400%到500%,而普通木头含水量只有10%,船木出水后一旦水分蒸发,就会塌缩变形,因此每天要浇水。”

对于脱盐,张玄微说道,“脱盐是文物修复及保护的关键。瓷器在海里浸泡了八百多年,含盐量很高,发掘出来后如果暴露于空气中,盐分会结晶,遇潮湿天又湿化,这样反反复复,将对文物造成很大损伤。”

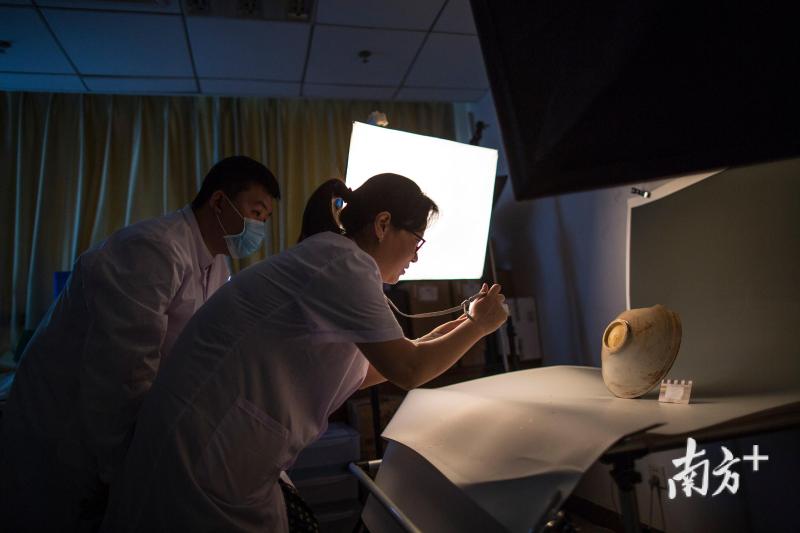

耿苗则是一名“瓷痴”,对瓷器修复有着“痴爱”。在她眼中,每件出水瓷器都是不同的个体,而文物修复师就是文物“医生”,让破损文物获得新生。“修复工作的难点是补配和上色。补配要选用合适的材料,比如环氧树脂,顺着文物外形的弧度在缺失的部位填充修补,磨高补低、反复调整,24小时固化之后再打磨平整。”耿苗说道。

修复文物最重要的是细心、耐心和责任心。耿苗在现场对一只残损的福建磁灶窑青釉碗进行修复,1个小时过去,她的坐姿几乎没有动,这只碗她已经修复了近一个月时间。

“与文物打交道,是一种互相成全,修复了文物,延续了文物的生命,对文物修复师来说,也是一种考验和成长。一生只做一件事,能把这件事做好,也是值得的。” 夫妻俩说道。

“我有一所房子,面朝大海,春暖花开”。对于耿苗和张玄微来说,“南海Ⅰ号”里的文物,或许正是驻扎在他们心中最好的房子。

南方网红张由琼工作室

主创:张由琼 张俊 杨世华 万稳龙

【通讯员】陈瑞锋 叶子琳 温苇苇

【校对】杨远云

快来抢沙发

快来抢沙发