名师教你写2017年广东高考作文!以任务驱动的形式讲好中国故事

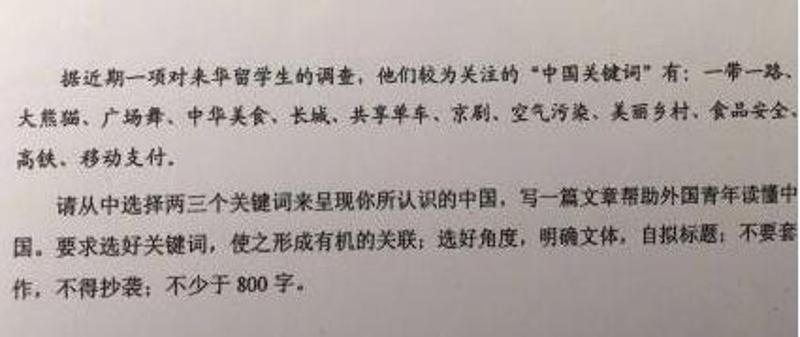

今天是高考第一天,不出意外,高考语文作文题又成了全民热议话题。2017年广东高考高考作文题见下图。

面对这道题,你会怎么写?南方+记者邀请了2017年广东省高考语文阅卷组成员、深圳实验学校高中部高三语文教师,高级教师王中明老师,为大家进行解读。

试卷评析

2017全国Ⅰ卷继续采用有明确写作任务的任务驱动型作文题型。作文材料源于央视5月份的一组连续报道,为了让考生的思考更集中、更深入,命题时做了必要的调整与提炼。

这道作文题在审题上并无太大难度,在立意上则有一定挑战。十二个关键词看似具体,但对于作文的核心“中国”来说仍然是十分抽象的。把抽象的关键词串联起来,并落实为具体的态度、立场,这样才有利于考场写作。

命题在材料选用方面下足功夫,在写作要求的命制方面,反复斟酌试题的素材、内容和情境,直观而策略地反映时代主题,正面而巧妙地传递价值观念。立意高远却力避空泛,坚持以学生为本,接地气、有生气,时代感强。

将“呈现你所认识的中国”作为明确指令,鼓励考生从所知所学所感出发,在对宏大话题的把握中,感性叙说,理性思辨,畅所欲言,“讲好中国故事”;引导考生用中国梦激扬青春梦,关心现实国情与改革发展,展示他们的理想信念、精神状态与综合素质。

如何理解如何理解2017全国Ⅰ卷作文题的命题要求呢?

首先,我们可以把这道题目看成如下语言形式:请用请两三个“中国关键词”呈现你所认识的中国。材料提供了有限制的12个与中国有关的关键词,这些关键词考生也都比较熟悉,有“传统与现代”“城市与乡村”“新与旧”“正面与负面”等多重关系,同时这些关键词涉及“政治、经济、文化、环境、科技”等方面,可以任意进行排列组合,但是需要考生明确所选三个关键词之间的“有机关联”。这是限制性任务,也是本道作文题目审题立意的关键,此处要求正是新考纲对“思维品质”考查的具体体现。

其次,题目要求“写一篇文章帮助外国青年读懂中国”,这里有一个隐性要求,考生要有良好的“读者意识”,也就是要注意写作的立场和口吻,认识到这一点有助于表达的融入感。

第三,题目要求“明确文体”,亦即文体必须是议论文、记叙文等中的某一种,务必清晰明确,这与近几年“文体不限”的要求明显不同。

最后,“选好关键词”“选好角度”也都隐含着“可以自主选择,但是所选内容和角度必须有机统一,逻辑链条必须清晰完整”的要求。

总体来说,本道题目主要是考查考生对所生活的国家、社会是否保持足够关注,并能做出清晰描述或判断,题目较好地体现了选拔人才时对考生价值观考量的“国家意志”。审题时需要考生关注的核心点有两个:一是十二个“中国关键词”,二是任务(帮助外国青年读懂中国)。首先要从十二个关键词中选出两三个,这考验考生的知识面和思维拓展能力。然后要从自己选出的关键词中,提炼出自己要介绍的主题,然后列出“解说”线索,回答出提炼“两三个关键词”的理据,这就是核心角度。

写作建议

“呈现你所认识的中国”要求大处着眼,十二个“中国关键词”是考生落笔的抓手,而“从中选择两三个关键词”则完全尊重考生的个人意愿。这样处理既利于引发考生的写作欲望和真情实感,也利于将思想教育和价值引领作用细化、实化、具体化。这些关键词搭配组合的自由度很大。

如由“长城”“京剧”讲讲拥有古老文明的传统中国,由“高铁”“移动支付”谈谈现代开放的高科技中国,由“中华美食”“广场舞”说说好玩的中国或热情的中国,由“共享单车”“移动支付”聊聊生机勃勃的时尚中国或新生事物层出不穷的互联网中国。另外,还可以将传统的国粹“京剧”与时下流行的“广场舞”并置而观,将文化悠久的“中华美食”与“食品安全”的严峻现实作勾连,也可以将古时的“长城”与目前的“一带一路”相互对照,推陈出新……凡此种种,都可能写出上佳的文章。每一个关键词都是中国的缩影和表征,它们之间既存在着丰富的张力和层叠的思辨空间,又共同构成了多样而立体的中国。

命题在引领价值观的同时,并不限制考生的想象力,相反鼓励关键词搭配组合的创造性,为批判性思维的发挥预留了很大空间。如由“美丽乡村”走笔于旧式城镇化的痼疾和“留住乡愁”的必要,从“大熊猫”延伸到动物保护乃至生态保护的迫切,借“空气污染”“食品安全”论述过度追求GDP的危害以及对创新、协调、绿色、开放、共享这“五大发展理念”的呼唤。考生可以直面发展中的问题,正视前进中的矛盾,看到潜在的危机,以高度的忧患意识未雨绸缪,为中国特色社会主义事业出谋划策,添砖加瓦。

具体怎么写?因人而异。你可以写一封《中国欢迎你》的书信,邀请外国朋友来访;你可以设计一段小品《魅力中国行》;你如果胆子够大也可以写一首长诗《世界,请听中国朗诵》……总之,你绞尽脑汁的时候要学会降低写作难度。“若将天地常揣摩,妙理终有一日开”,如果是写议论文,你要学会由表及里,透过现象看本质,多角度开掘,把“理”思量通透。切记:有眼光,有眼界,才有审视的长度与宽度,才能凸显高中生作文的思想品质。

深化思考

本题立意空间极其广阔,不仅考虑到了不同层次、不同地域的考生,也考虑到了不同考生的写作优势。在立意行文的过程中,使关键词形成有机的关联并不难;但要作出有新意、有创造性乃至意料之外又情理之中的关键词组合,并能由此写好文章则又不那么容易。

写作要求中,“写一篇文章帮助外国青年读懂中国”是命题的核心角度。它既是“任务驱动”的指令,也是“具体思辨”的语境。这里,作为写作预设对象的“外国青年”属于泛指。考生可想象自己面向全体侃侃而谈,也可预设某一个或某一类外国青年与之对话。优秀的文章应该有针对性地面对预设的读者写作,寻求共识乃至注意话语策略。“读懂”可理解为从茫然无知到初步了解,也可理解为从不全面到更全面的了解,而如何理解并落实“帮助”,则与预设的读者类型相关,也会影响立意的深度、写作的难度。

此外,命题要求明确文体,而不限制考生写作的文体,只要能“呈现你所认识的中国”,且能“帮助外国青年读懂中国”,论述类、叙述类乃至说明、抒情类的文体都可以自由选择,只要在写作中能体现所选文体的特征。

通过以上努力,本题既给考生提供巨大写作空间,又有效防止套作宿构,从而极大提高了测试的区分度和效度。

作文启示

十二个“中国关键词”,个个关涉今日中国的方方面面。高三学生整天被数理化作业挤压在狭小学习空间里,的确如井底之蛙,个个孤陋寡闻。这不是应试教育的悲哀吗?殊不知放宽视野,拓展知识面,才是真正的语文学习。高考作文一直在引导大家将眼光投向生活投向社会,“两耳不闻窗外事”不是勤奋,而是教育的倒退。因此,关注主流媒体,留意草根声音,抒写真实生活,已经成了新时期高考作文命题的风向标。今年作文题中“中国关键词”影射的恰恰就是生活乃写作之源的道理。

作者介绍:深圳实验学校高中部高三语文教师,中学高级教师,发表论文多篇,出版教学著作多部。

【记者】孙颖

【撰文】王中明

快来抢沙发

快来抢沙发